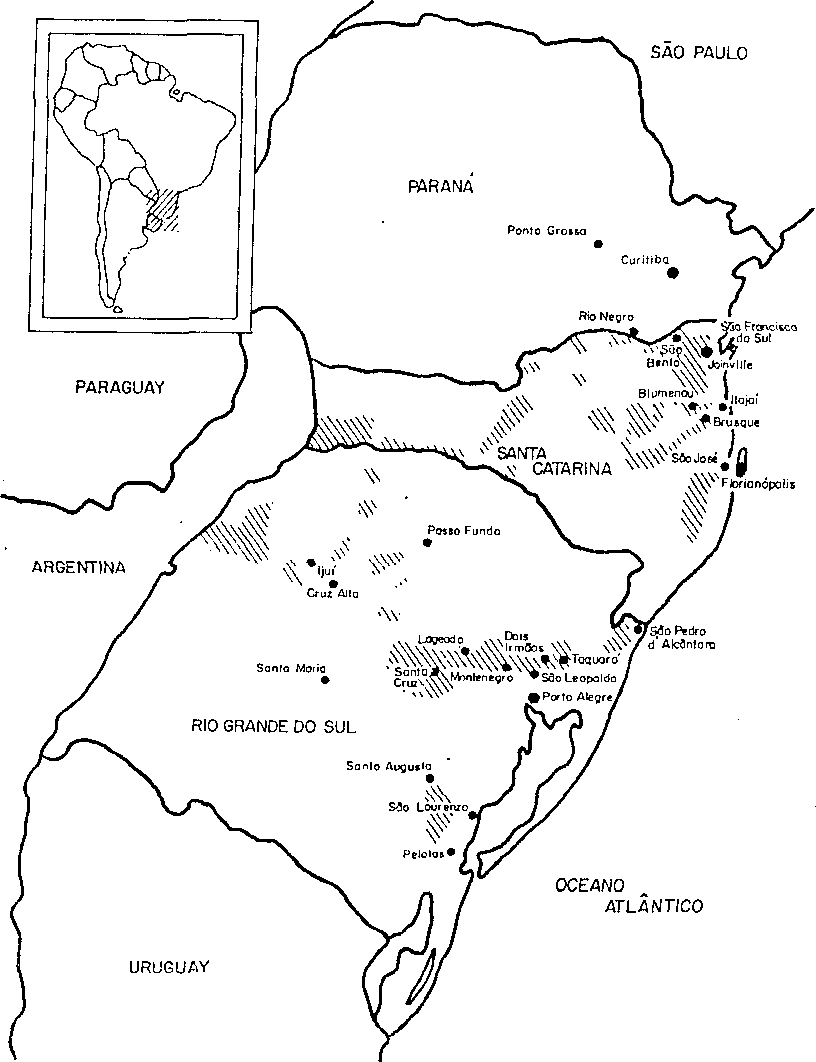

Landkarte 1 - Die Haupt-Siedlungszentren

Deutschsprachiger im 19. Jahrhundert in Brasilien

|

|

Dieses Dokument wurde von Marcus

Leicher bei einer Recherche zum

C.v.Schmidtz-Verlag in Ascona entdeckt und von Reinhard Christeller aus dem PDF umgewandelt und in der

deutschen Version weitgehend korrigiert, wobei

portugiesische und andere Zitate unbearbeitet

bleiben. Die portugiesische Version kann vielleicht im Antiquariat gefunden werden. |

Marionilde Dias Brepohl de Magalhães

DEUTSCHLAND, FERNES MUTTERLAND:

PANGERMANISTISCHE UTOPIE IM SÜDEN BRASILIENS

Dissertation zur Erlangung des Doktors

der Geschichte

Universidade Estadual

de Campinas

1993

INSTITUTO DE FILOSOFIA

E CIENCIAS

HUMANAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

An Francisco, Maitê

und Daniel, in Liebe

Die abgeschlossenen Überlegungen dieser

der Universidade Estadual de Campinas vorgestellten

Doktorarbeit forderten von Seiten der Verfasserin eine mühsame

Analyse, die genauso die politische Geschichte Deutschlands

wie die von Brasilien berücksichtigen sollte. Und wie die

Haupthändler der hier untersuchten Ereignisse auch ich musste

von einem Land zum anderen; und dies brachte mir eine grosse

Annäherung mit meinem Forschungsobjekt.

Dieser Weg wäre nicht möglich, wenn ich

nicht die Hilfe von Freunden, Kollegen und Institutionen

rechnen könnte. Denen möchte ich hier in dieser Version auf

Deutsch meiner Arbeit meinen Dank ausdrücken.

Zuerst den Professoren Dr. Edgar S. de

Decca und Dr. Klaus Tenfelde,

bzw. Berater und Mit-Berater meiner Doktorarbeit. Beide

reizten mich an, die Forschungen in Deutschland und auch die

Untersuchungen in den Archiven der deutschen Einwanderung in

Brasilien zu unternehmen, ausserdem besprachen sie mit mir die

theoretischen Punkte, die diese Analyse orientierten.

Bei meinem Aufenthalt in München hatte

ich die Ehre Professor Dr. Martin Broszat,

vom Institut für Zeitgeschichte, kennenzulernen. Mit ihm

teilte ich einige meiner Gedanken in Bereich der

Historiographie sachgemäss dieser Thematik. Von dieser

Begegnung, leider durch seinen plötzlichen Tod unterbrochen,

blieb mir das Bild eines Intellektuellen, dessen persönliche

Unbescholtenheit und akademische Gelehrsamkeit uns junge

Historiker herausfordert, seinen Weg zu machen.

Mein ehrlicher Dank an Professor Dr.

Christian Meier, von der Universität München, dem ich meine

Ratlosigkeit angesichts der neuen und alten Nationalgefühle

äusserte.

Ich möchte auch noch gern Dr. Klaus

Richter, vom Staatsarchiv Hamburg erwähnen, Dr. René Gertz,

von der Universidade Federal do Rio

Grande do Sul, Rosalind Arndt-Schug,

Forscherin der Geschichte der deutschen Einwanderung in

Brasilien, die Angestellten des Instituts Hans Staden und Tereza Böbel, vom Arquivo Histórico de Joinville, welche mir in

verschiedenen Stufen der empirischen Forschung halfen.

Christiano und Angelika German waren

meine Familie, als ich in Deutschland wohnte, und Ellen Drünert, meine deutsche Schwester in

Brasilien.

Milda Gevert

Brepohl und Ingrid Enke leisteten

eine entscheidende und unerlässliche Hilfe bei der Version

dieser Arbeit in deutscher Sprache. Sie sind die tatsächlichen

Verantwortliche für die eventuellen Errungenschaften zugehörig

dem Abenteuer des Umformens von den in meiner Muttersprache

formulierten Ideen in anderer Sprache, hauptsächlich wenn es

sich um die deutsche Sprache und Sozialwissenschaften

handelte.

Endlich äusserte ich meine Dankbarkeit

dem Deutsche Akademische Austauschdienst - DAAD, der in

Zusammenarbeit mit dem Comissão

de Aperfeigoamento de Pessoal do Ensino

Superior - CAPES, mein Studium in Deutschland im Jahr 1988

finanziell unterstützte.

I. DIE EINWANDERER DEUTSCHER HERKUNFT IM

SÜDEN BRASILIENS

Neue Immigranten aus einem neuen Land

Die

Einwanderung zur Zeit der Republik

II. BILDER AUS DEN DEUTSCHEINWANDERERN IN

DER BRASILIANISCHEN LITERATUR

Der

Deutsche als Verkörperung des Deutschtums

Der Deutscheinwanderer und der Zweite

Weltkrieg: aus dem Traum zum Alpdruck

HI. ALTE UND NEUE NATIONALISTEN: HEIMAT UND

VATERLAND

Das

Deutschtum und das Auslandsdeutschtum

Das Deutschtum in der Öffentlichkeit: der Krieg

1917

Allgemeine Betrachtungen

IV. DAS DEUTSCHTUM UND DER

NATIONALSOZIALISMUS

V.

PIETISMUS, PATRIOTISMUS UND NATIONALSOZIALISMUS

Die

Evangelische Kirche deutscher Herkunft in Brasilien

QUELLEN UND LITERATUR

Eine der beunruhigendsten

Neuigkeiten der derzeitigen politischen Geschichte ist

zweifellos das Wiederaufleben der Konflikte wegen der

Nationalitäten, In diversen Ländern verfolgen zahlreiche

Völkerschaften, die sich selbst als Minderheiten darstellen,

im Namen ihrer völkischen Kultur oder ihrer Religion.

Projekte, die für ihre politische Emanzipation und die

Gründung neuer Nationen - eben der ihren - kämpfen. Im

Neu-Beleben des Wir-Gefühls gibt es durch ihre Übergeordneten

viel Unterdrückung; dennoch gibt es ihrer Meinung nach die

Möglichkeit, einen neuen sozialen Pakt gründen zu können, der

- nach ihren Vorstellungen - frei von politischer Macht derer

sein sollte, die eines Tages ihr Land annektieren würden.

Wie bereits im 19. Jahrhundert lehnen

diese Konflikte, die die Stabilität der offiziellen

Machtstellungen direkt angreifen, die Gesetze und Forderungen

der zweckmässigen Bestimmungen zugunsten der Gewalttätigkeit

und Sabotage ab; Taktiken, die unter anderen, die verwirrenden

Experimente des Neonazismus auszeichneten.

Es sind dies die Neu-Romantiker, die mit

denselben Waffen, die schon in der Vergangenheit jenen

dienten, die die modernen Staaten aufbauten, Reden und

Vorsätze aufstellen, die sich planmässig nach alten Prinzipien

der nationalen Vereinigung ausrichten. Aber - im Gegensatz zu

ihren Urhebern, die sich fest an die Vergangenheit hielten -

muss man doch sagen, dass dieser zeitgenössische Mythos

auszulegen ist als ein Beruhigungsmittel, das dazu dient, die

Angst vor der Zukunft zu nehmen.

Ganz gleich ob zu dieser oder jener

Jahrhundertwende, die utopischen Energiequellen, aus denen

sich diese politischen

Bewegungen nähren, sind die gleichen: der

Nationalismus, ein festgemauertes Gefühl, vielgestaltig und

unabänderlich auf einem allgemeinen Nenner. Ein Gefühl, das, -

nach Aussage von Snyder - indem es zum privilegierten Substrakt

der Politik wird, mobilisierende Kräfte entwickelt, die sowohl

zur Verteidigung der Friedensideen, Verbrüderlichung

und Gleichheit beitragen, wie auch zur Absonderung von

Andersdenkenden, Vorherrschaft und Krieg.

In der derzeitigen Zivilisation der

Technik, der Homogenisierung der Kultur durch die Mittel der

Massenkommunikation, der Internationalisierung der

Produktions- und Konsum-Normen und durch den scheinbaren

Triumph einer intimen Gesellschaft, zirkulieren, durch die

Winkelzüge öffentlicher Stellen, Mitglieder dieser neuen

Kaste, um Missklänge der Modernisierer-Utopien anzustimmen, -

sie selbst, wie eine der vielen Facetten der Modernität.

Diese allgemeine Bestürzung machte mich

aufmerksam auf ein Phänomen, das mit neuzeitlichen Ereignissen

sehr verwandt ist: den Pangermanismus, so wie er sich im Süden

Brasiliens abzeichnete; eine Bewegung, die sich am

Nationalismus inspirierte und in dem sich viele Träume der

Separatisten betreffs der Vereinigung widerspiegelten: eine

Bewegung, die tief in der deutschen Romantik verwurzelt ist,

jedoch auch mit Pragmatik an die imperialistischen Vorhaben

der Ausdehnung der Absatzmärkte und der Landaufteilung

verknüpft ist; eine Bewegung die zurückgriff auf juristische

und kulturelle Prinzipien, aber die den Hass und die

Gewalttätigkeit gegen seine Widersacher nicht ausliess; und

die, ähnlich seiner Urheber in Europa, zum Entstehen eines der

einzigartigsten Kapitel der deutschen Geschichte beitrug: dem

Nazismus.

Wie konnten sich nun die Eingewanderten

immer stärker zu treuen Bürgern der deutschen Nation

entwickeln, einem Land, das über 10.000 Km entfernt lag und

dessen Regierende ihnen wenig oder nichts für ihre täglichen

Notwendigkeiten garantierten? Warum sollten sie eine scheinbar

uninteressierte Liebe nähren für' Führungskräfte, die sie

selbst meist nicht mal wählen konnten?

Es waren die Mittel der

Massenkommunikation, die zu dieser Zeit der Technologie zur

Verfügung standen und die es ermöglichten, die Entfernung

zwischen dem Vaterland diesseits und jenseits des Ozeans zu

reduzieren. Schriften und Flugblätter in deutscher Sprache,

mit den verschiedensten Themen für die verschiedensten

Ansprüche verbreiteten sich immer stärker und sandten - mehr

oder weniger deutlich - eine Botschaft aus, die man unter

einem Motto zusammenfassen kann: "Vergiss nie, dass du ein

Deutscher bist!"

Indem man die Erst-Eingewanderten mit

der Beschuldigung des Vergessens quälte, garantierten die

Pangermanisten nicht nur die Festigung einer imaginären

Vorstellung der deutschen Nation über die Grenzen hinaus;

vielmehr förderten sie auch die Idee der sozialen Vereinigung

zwischen den Bewohnern der Kolonien, die zum Teil sehr

verstreut und isoliert lagen, begrenzt in ihrer kleinen Welt,

mit ihren eigenen heldenhaften Geschichten, ihrem beengten

Blickfeld über öffentliche Wirkungskreise, ihrer

schwerfälligen intellektuellen Denkungsweise, aber auch - wie

Walter Benjamin in Bezug auf den Provinzdeutschen bestätigt -

"mit lebhafter Innigkeit und edler Selbstgefälligkeit".

Unter diesen Bedingungen war grosse

Überredungskunst nicht erforderlich: aus ihrem Zustand der

Isolierung fanden sie leicht zur Disposition irrationaler

Träume; von ihrem pietistischen Erbe zur Wahrnehmung der

Lektüre, nicht als Behauptung, die angeklagt

würde, sondern als Offenbarung anzusehen; vom

Nicht- Vorhandensein der Veränderungen, rezeptives Betrachten

der verführerischen Propaganda; von Bauern, kleinen

Landbesitzern und Handwerkern begannen sie, sich in erster

Linie als Deutsche in Brasilien anzusehen.

Aber wenn der Alldeutscher Verband,

verantwortlich für die meisten Initiativen, die die

Ausbreitung der deutschen nationalistischen

Gesinnung zum Ziel hatten, ihnen die finanzielle Unterstützung

und die politische Ausdrucksweise lieferte, so provozierten

die Diskriminierungen der deutschen Immigranten und ihrer

Nachkommen aufgrund des Mythos der "deutschen Gefahr" in ihnen

die Überzeugung, dass sie eben effektiv Ausländer in Brasilien

waren; Diskriminierungen, die immer gegenwärtig waren, wenn

auch in

gedämpfter Form,

von Anfang des Einwandererprozesses an, einfach durch die

Tatsache, dass diese Deutschen die protestantische Religion

verkündeten, eine fremde Sprache benutzten oder eben nur

Handwerker waren.

Mit dem Aufkommen der nationalistischen Idee bei

der brasilianischen Elite, die durch die republikanische

Bewegung entstand, und besonders mit Ausbruch des ersten

Weltkrieges offenbarte sich das anti-germanische Denken sehr

aggressiv; in den Kriegsjahren zerstörte man "im Namen der

Vaterlandsverteidigung" Geschäfte, deutsche Vereine und Klubs,

zerbrach die Bilder ihrer Nationalhelden, zerriss ihre Fahnen

und verbot den Druck ihrer Zeitungen. In den meist

verbreiteten Zeitschriften beglaubigte und stimulierte man

diese Vergeltungsmassnahmen: die Deutschbrasilianer wurden als

Spione verurteilt, als Verräter und Feinde

aller anderen

Völker, die eine gerechte

Strafe verdienten:

"Es lebe Brasilien, nieder mit Deutschland?". So grölte das

Volk auf den Strassen.

Seit dieser Erfahrung schlossen sich die

Einwanderer und ihre Nachkommen zusammen in dem gleichen

Gefühl der Niederlage ihrer deutschen Landsleute: sie zogen

sich in ihre Vergangenheit zurück' und bestätigten ihren

Pangermanismus in der Mission, ihn zu vertreten. Sie halten

sich für missverstanden und verachtet und prangern den

Charakter der Gleichschaltung mit den von ihnen als Luso-Brasilianern bezeichneten in den

offiziellen Berichten an. Ihre Sprache vereinheitlichend

fühlen sie mehr denn je die Notwendigkeit, ihre innere

Einstellung und ihre Ausdrucksweise nach aussen hin zu

bestätigen. Und je mehr sie sich ihrer Vergangenheit bewusst

werden, desto mehr distanzieren sie sich von Brasilien und

sehnen sich nach einer Rückkehr ins Vaterland; bis - nach

Auslegung der Pangermanisten - sie der deutschen Nation näher

kommen würden, was für sie einen endgültigen Sieg bedeute.

Diese Ereignisse stellen das Objekt

dieser Forschungsarbeit dar; der Pangermanismus in Süden

Brasiliens von seinen ersten Schritten der Entstehung bis zum

Beginn des zweiten Weltkrieges, entnommen aus der Literatur,

die von Journalisten, Politikern und Schriftstellern

geschrieben wurde, die sich auf diese Lehre festgelegt hatten.

Diese Unterlagen werden von uns jedoch nicht angesehen als

reine historiografische Quelle, sondern ein auf sich

beruhendes Ereignis, ausschlaggebend für den hier zu

behandelnden historischen Prozess. Ich verstehe darunter, so

wie Jürgen Habermas, dass die Wandlungen, die die

Öffentlichkeit in den letzten zwei Jahrhunderten durchmachten, in

festem Zusammenhang stehen mit der Kommerzialisierung und der

Ausbreitung der "Massenmedien", welche sich an eine

Verbrauchergesellschaft wenden, die immer gieriger das

geschriebene Wort aufnimmt und dadurch zur

Bildung ihrer Meinung über Politik, Gesellschaft und Kultur

gesteuert wird. Aus diesem Grund halte ich Abstand zu den

Auslegungen, die das für die Masse Gedruckte als reines

Phänomen der politischen und ideologischen Entwicklung

verstehen. Man muss den besonderen Gehalt dieser schriftlichen

Unterlagen erforschen, oder die Kultur als soziale Erfahrung sehen

und in Anbetracht dessen den verschiedenen Solidaritäten

innerhalb der Kultur, der Politik, und der Persönlichkeit

eines jeden Aufmerksamkeit schenken, Solidaritäten, die aus

dem kommunikativen Handel hervorgehen und durch die Sprache

vermittelt werden.

Und zu diesen oben erwähnten Dingen füge

ich meine Überlegungen denen von Hannah Arendt

und Theodor Adorno bei, Schriftsteller, die sich sehr

gründlich damit beschäftigten, die Massenkultur 2u enthüllen und eine ihrer wichtigsten

Entfaltungen: das Phänomen des totalitären Staates, in dem die

aufgeklärten Utopien mundtot gemacht werden durch die

Verführungskunst der Worte.

Im 1. Teil meiner Arbeit, die in drei

Kapitel unterteilt ist, versuche ich, das Erscheinen der

pangermanischen Kultur im Süden Brasiliens und seine

Interferenzen im journalistischen Diskurs der

Deutschbrasilianer zu erklären.

Die Zeitungen und literarischen Texte,

die für diese Analyse ausgewählt wurden, unterliegen den

Publikumskriterien, das heisst, sie waren die vom Konsumenten

"Leser" meist gelesenen. Es erscheint mir auch als wichtig,

die von diesem Gedruckten ausgeübten Funktionen zu erwähnen,

die diese zu den verschiedenen Zeitabschnitten, in denen sie

verbreitet wurden, hatten.

Ich möchte ausserdem das von den

intellektuellen Brasilianern angefertigte Image über die deutschen Einwanderer

hervorheben, wenn ich mich hierbei auch auf Autoren sehr

hochgestellter Gedanken in Brasilien beschränken muss. Dieses

Kapitel bezweckt, die Darlegungen des Mythos der deutschen

Gefahr zu analysieren, angesichts der begrifflichen

Verarbeitungen, die nach dem Aufbau der nationalen Identität

verlangten - einem wichtigen Teil zur Bestätigung einer

allumfassenden Politik, die im Auge hatte, den Staat als

Zentrum für Auseinandersetzungen von Privatinteressen

anzusehen.

In diesem Vorgang muss man erkennen,

dass die verschiedenartigen Kulturen und politischen

Überzeugungen, die aus diversen Einwanderergruppen stammen,

ausgelegt wurden als "die anderen" dieser Gesellschaft, von

ihnen selbst als Luso-brasilianisch

benannt,

einer homogenen Bezeichnung mit der man beabsichtigte, das

ganze Kulturgebiet zu umfassen, einem wichtigen Dokument der

offiziellen Politik, die vorhatte, sich zu legitimieren.

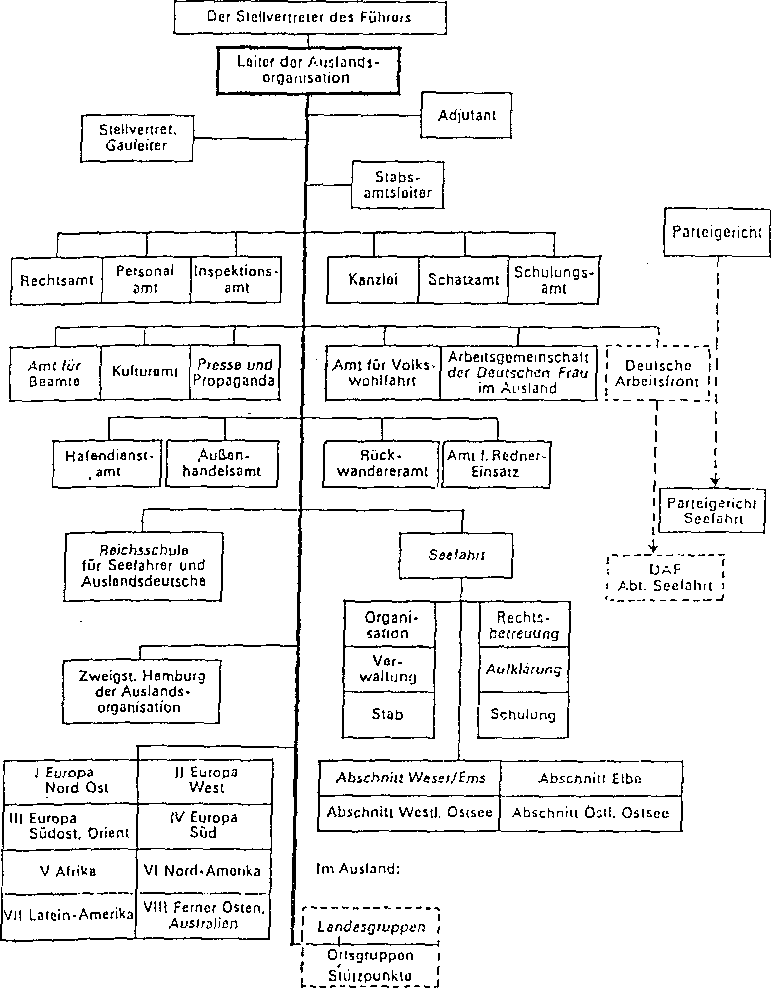

Im 2. Teil meiner Arbeit beschäftige ich

mich mit der Einmischung der nationalsozialistischen Bewegung

in den Pangermanismus Südbrasiliens. In diesem Zusammenhang

versuche ich, nicht nur die Rolle der Presse als Instrument

der politischen Propaganda einzuschätzen, sondern auch die

daraus entstandene religiöse oder weltliche Literatur. Ich

analysiere ausserdem die Strategien, die die Nazisten zur

Ausbreitung ihrer Lehre einsetzen und in welchem Umfang diese

von der Leserschaft aufgenommen wurden. Um meine Erkenntnisse

zu gewinnen, habe ich nicht nur die Zeitungen und andere

Veröffentlichungen in Brasilien untersucht, sondern auch die

direkt von der nationalsozialistischen Partei kommenden,

welche sozusagen als Sprachrohr der Anführer des Regimes

agierten. Diese Dokumentation integriert die gesamte

Korrespondenz und die offiziellen

Veröffentlichungen der NSDAP für das Ausland, Abteilung

Lateinamerika, einem Kontinent, der das Interesse des

nationalsozialistischen Militärs verdiente, einerseits wegen

der hier ansässigen deutschstämmigen Bevölkerung, andererseits

wegen der vermeintlichen Treue derselben zu ihrem

Herkunftsland.

Zum Schluss analysiere ich die

feststehenden Bindungen zwischen der religiösen Ausdrucksform

(der Protestantismus), dem Pangermanismus und dem Nazismus,

von einem methodologischen Verhalten an, was sich von den

vorhergehenden Kapiteln unterscheidet. Ich lasse mich dabei

leiten von den Schriftstücken eines einzigen Autors, einem

protestantischen Pastor, der auf einzigartige Weise diverse

Ereignisse der deutschen Geschichte miterlebte und der 1925

nach Brasilien auswanderte, wo er als Journalist, Prediger,

Schriftsteller und freiwilliger Vertreter nationaler

Interessen für seine immigrierten Landsleute tätig war.

Zusammen mit ihm versuche ich, die

Wechselseitigkeit zwischen der weltlichen und der religiösen

Ausdrucksweise festzustellen, die Konflikte zwischen den

Nazisten und den Pangermanisten, den Prozess der

Verweltlichung des Pietismus und der Sakralisation

der weltlichen Werte. Aber vor allem - im Gegensatz zu den

vorangegangenen Analysen, in denen man die Beziehung zwischen

der Presse, der Vorbilder und der öffentlichen Meinung zu

beweisen suchte - ist mir hierbei wichtig, die vielfältigen

Ausgangspunkte zu erforschen, die den Einzelnen an die

Gesellschaft fesseln, in die er sich einfügt, die Gründe

seiner Handlungen, die Beziehungen seiner inneren Gedanken zu

seinem ausgesprochenen Wort, seiner kulturellen Mentalität,

die sich im Moment eines Konfliktausbruchs in eine politische

Gesinnung verwandelt - ein überaus wichtiger Faktor, um

diejenigen zu verstehen, die sich zu totalitären Bewegungen

und Ausdrucksformen hinreissen liessen.

DIE EINWANDERER DEUTSCHER

HERKUNFT IM SÜDEN

Wir riefen Arbeitskräfte und Menschen kamen.

Max Frisch

Während des ganzen 19. Jahrhunderts

verliessen ca. 57 Millionen Europäer ihre Länder und Hessen

sich in Amerika nieder, um dort zu bleiben und einen neuen

Überlebensraum zu schaffen. Bauern und Handwerker, Arbeiter

und Intellektuelle, die durch politische oder religiöse Gründe

diskriminiert wurden, kamen in die "Neue Welt", um ein neues

Leben zu beginnen und somit ein neues Kapitel in der sozialen

Geschichte einzuleiten.

Diese Initiativen wurden durch eine

intensive Propaganda begünstigt, die durch das Interesse der

Elite der aufnahmebereiten Regionen veranlasst wurde, um neue

Bevölkerungsgruppen für einen Aufschwung in der

Agrarproduktion, für eine planmässige Besetzung des Landes und

als Nachschub von qualifizierten Arbeitskräften in den

aufkommenden Industrien zu gewinnen.

Die ersten Masseneinwanderungen nach

Brasilien hatten in der grossen Mehrheit die Lohnarbeit in den

grossen Hauptstädten als Ziel, wo die Industrialisierung

langsam aufkam, oder in den Kaffeepflanzungen, als Ersatz für

die Sklavenarbeit.

Im Süden haben die Einwanderer

unabhängig von der zentralen Ökonomie

Bewirtschaftungen

betrieben, indem sie sich fast ausschliesslich der

Landwirtschaft auf kleinem Raum gewidmet haben. Diese neuen

Siedlungen sollten die leeren Grenzgebiete bevölkern, um sie

dem Land zu erhalten und um den Markt im Inland' mit

Nahrungsmitteln zu versehen.

Dadurch wurde die Einwanderungspolitik

in Zusammenhang mit der Niederlassung von Kolonisten auf

kleinen Besitzen oftmals mit der Kolonisierung verwechselt, da

es sich nicht um eine selbständige Bewegung handelte, sondern

von offiziellen Mächten bestimmt, sei es von der zentralen

oder von der regionalen Regierung (ROCHE, 1969). Die

Einwanderer erhielten normalerweise durchschnittlich 25 Hektar

Land, in praktisch unbewohnten Gegenden, um sich der

Landwirtschaft zu widmen, ohne dass sie von Sklaven Gebrauch

machen konnten.

Was deutschsprachige Einwanderer

anbelangt, steht Brasilien an 2. Stelle in Amerika, als Land,

das diese Einwanderer aufgenommen hat. An 1. Stelle stehen die

Vereinigten Staaten, wie es aus der nachstehenden Tabelle zu

entnehmen ist:

TABELLE 1 -

Empfangsländer der deutschsprachigen Einwanderer

|

|

Canada Argentinien |

|

|

QUELLE: MARSCHALCK, 1973, S. 50

Obwohl Brasilien mit dem Ziel der

deutschsprachigen Einwanderer in Amerika an 2. Stelle steht,

haben diese sich in der Zeit der grossen transkontinentalen

Immigrationen nicht inmitten anderer Einwanderungsgruppen

hervorgehoben. Obwohl dieses die 1. Gruppe der in Massen nach

Brasilien eingewanderten ist, macht sie nur 9% der ganzen

Einwanderer aus zum Beispiel waren in Curitiba nur

13,3% deutscher Herkunft, während zwischen 1886 und 1939 die

Polen 49% der Einwanderer ausmachten. (BIDEAU u. NADALIN,

1988). In Porto Alegre waren es im Jahre 1920 nur 12% der

ganzen Bevölkerung. Und in Rio Grande do Sul, dem

Staat, der die meisten Einwanderer deutscher Herkunft bekam,

machen sie in den 30er Jahren nur 19,3 % der Bevölkerung aus

(GERTZ, S.20).

Indessen, wenn der numerische Anteil,

verglichen mit anderen Einwanderungsgruppen, klein ist, heben

sie sich andererseits hervor durch die demographische

Konzentration in bestimmten Gebieten, summiert zu der hohen

Fruchtbarkeitsrate (im Durchschnitt 8 bis 9 Kinder bei Frauen,

die zwischen 15 und 19 Jahren heiraten, und 7 Kinder bei

denen, die zwischen 20 und 24 Jahren heiraten (BIDEAU u.

NADALIN, 1988, S.1049). Dieses Wachstum bestimmte die

Vergrösserung der Kolonien, sowie auch Übersiedlungen in nahe

oder weiter entfernte Regionen von Rio Grande do Sul, Santa Catarina

und Paranä.1

Während der kaiserlichen Regierung die

Einwanderung deutscher und italienischer Herkunft anregte, um

unter anderem den kleinen Landbesitz zu stimulieren, und da

diese Länder keine imperialistischen Kolonien in Amerika

besassen, bedeutete das dann auch kein Risiko für die

portugiesische Oberherrschaft, aber die herrschenden Klassen

des Landes waren dagegen. Sie sahen in der

Einwanderungspolitik die Ankündigung der Abschaffung des [2]

Sklaventum und in der Landaufteilung eine

Bedrohung ihrer eigenen Gebietsausbeute in grosser Skala.

Seitens der preussischen Regierung konnte man auch keine

günstige Haltung

gegenüber der

Auswanderungen nach Brasilien beobachten. Ihr Interesse

beschränkte sich ausschliesslich auf den Handel von

Rohstoffen, da auch die brasilianischen Grenzen noch nicht

festgelegt waren, was ein schwerwiegendes Risiko für eine

stabile Kolonisierungspolitik bedeutete. Die Nachrichten über

die Behandlung der freien Arbeiter, die in der europäischen

Presse durch Schriftsteller wie Davatz

[3]

verbreitet wurden und die Aufrechterhaltung des

Sklaventums waren massgebende Gründe, um die Einwanderungen zu

verhindern. Auch der katholische Glaube, als offizielle

Religion, beschränkte die Rechte der Einwanderer anderer

Konfessionen, indem sie rechtmässiges Heiraten und so auch die

Regelung von Erbschaften verhinderte. Das waren, unter

anderem, die Gründe, die 1859 zur Herausgabe des "Dekrets von

Heydt" geführt haben, das den Immigrationsagenten verbat,

preussische Bürger nach Brasilien anzuwerben (BRUNN, 1971).

Zu Bismarcks Zeiten hat sich die

offizielle Haltung kaum geändert. Für den Kanzler gehörte

Brasilien unter Nordamerikas Einfluss, zu dem er weiterhin,

für eine bessere Durchführung der geschäftlichen Verbindungen,

gute diplomatische Beziehungen pflegen wollte. Ausserdem fand

er, dass Deutsche, die ihr Land verliessen, richtige Verräter

wären. Seiner Ansicht nach:

Ein Deutscher, der sein Vaterland

abstreift wie einen alten Rock, 1st für mich kein Deutscher

mehr, Ich habe kein landsmannschaftliches Interesse mehr für

ihn. (apud BRUNN, 1971, S.127)

Trotz der offiziellen Einschränkungen

sind etliche Gruppen deutscher Abstammung nach Brasilien

eingewandert, sei es durch Initiative der brasilianischen

Regierung, die bis 1830 ca. 6.000 Deutsche nach São Leopoldo

in Rio Grande do Sul brachte und auch kleinere Ansiedlungen

in anderen Staaten gründete, sowie auch durch

Privatinitiativen (BRUNN, S.4).

Um die Opposition, die die

brasilianische Elite auf die kaiserliche Regierung ausübte, zu

umgehen, wurde 1824 eine Zusatzverordnung eingeführt, die den

Provinzen die Initiativen gab, die Einwanderungen selbständig

zu fördern. In den darauffolgenden Jahrzehnten verfügen Santa

Catarina und Rio Grande do Sul über

eine Gesetzgebung, die das Kommen ausländischer Arbeiter

offiziell begünstigt. Ab 1882 wurde ausser den

Provinzregierungen auch den Bürgermeisterschaften das Rechte

zur autonomen Kolonisierung ihrer Ländereien gegeben (DREHER,

1984, S.34).

Der Staat Rio Grande do Sul hat die offizielle deutsche Einwanderung am

meisten gefördert, an 1. Stelle wegen des Erfolges der ersten

Erfahrungen und an 2. Stelle, weil es den Interessen der

Viehzüchter entsprach, die in der Mehrheit im Süden der

Provinz waren. Da die Abnehmer ihrer Produkte sich im Norden

des Landes befanden, gewährte ihnen die Besetzung dieses

dazwischenliegenden Gebietes eine bessere Infrastruktur für

den Transport ihrer Produkte; der Wald wurde abgeholzt und

Wege wurden durch die Einwanderer geschaffen, die dann auch

selbst zu Abnehmern ihrer Produkte wurden. Ausserdem sicherte

diese totale Besetzung des Landes die einigen Grenzen. Dadurch

gründete die Regierung von Rio Grande do

Sul zwischen

1849 und 1918-22 Kolonien mit deutschsprachiger

Bevölkerung.

In Santa Catarina war

die offizielle Initiative viel weniger ausgeprägt. Es hat sich

nur die Kolonie São Pedro de Alcantara hervorgehoben,

die 1829 noch durch die zentrale Regierung gegründet wurde,

und Brusque, die

1961 9.000 Kolonisten in dieses Gebiet brachte. Die

wichtigsten Kolonien dieses Staates sind der privaten

Initiative zu verdanken, wie die des Hermann Blumenau's, der 1848 eine Agrarkolonie

gründete, die seinen Namen erhielt, und später auf seine Bitte

offizialisiert wurde und die Unterstützung von deutschen

Privatunternehmen erhielt.

Zu dieser Zeit, politisch wie auch

ökonomisch gesehen, kam die wichtigste Unterstützung für Santa

Catarina aus Hamburg. Dort beginnt, im Gegensatz

zur offiziellen preussischen Politik, die Privatinitiative

ihre Aktivität, um Kolonisten in Brasilien anzusiedeln, die

nicht einmal durch die deutsche Vereinigung unterbrochen wird.

Es handelt sich um d i e "Kolonisationsgesellschaft von

Hamburg", der sich dafür eingesetzt hat, von 1850 bis 1888

17.408 Kolonisten nach Joinville und Umgebung zu bringen. Ab

1887 schloss sich dieser Verein an Bankiers und Industrielle

aus dem Rheinland und Berlin an, unter der Führung von Carl

Fabri, einem enthusiastischen Nationalisten, der die utopische

Vorstellung hatte, in Santa Catarina eine

teuto-brasilianische Republik zu

gründen und somit die deutsche Anwesenheit in Latein-Amerika

zu garantieren. Seiner Meinung nach hätten die Einwanderer

dieser Herkunft dafür schon eine autonome Gruppe in der sie

aufnehmenden Gesellschaft gebildet und besassen, laut Fabri,

eine höhere Kultur als die bereits Ansässigen. Er hoffte, dass

sie sich natürlicherweise den Interessen des Deutschen Reiches

anschlossen und dadurch einen Abnehmermarkt

grossen Ausmasses schufen.

Der Norddeutsche Lloyd aus Bremen, als

grösste transatlantische Schifffahrtsgesellschaft in

Deutschland, war seinerseits verantwortlich für die

Einwanderung von 47.000 Menschen' im Jahre 1890. Es handelte

sich um ein grosses Geschäft, das durch Propaganda und durch

verschiedene Einwirkungen öffentlicher Stellen angespornt

wurde. Daraus entstand der Zusammenschluss von der

Kolonisationsgesellschaft von Hamburg mit dem Norddeutschen

Lloyd und der Südamerikanischen Dampfschifffahrtgesellschaft,

was die "Hanseatische Kolonisationsgesellschaft'’

hervorbrachte, und die dann nicht nur für den Transport der

Immigranten verantwortlich waren, sondern auch für den Kauf

der Ländereien und für die Organisation der Kolonien in Santa

Catarina (RICHTER, 1986).

Dieses sind die ausdrucksvollsten

Beispiele der Initiativen, die die deutsche Einwanderung nach

Brasilien angespornt haben. Sie gehören zu den Massnahmen, die

durch öffentliche und private Initiativen in Amerika und in

Europa begonnen wurden, die die Bevölkerung in eine "teure

Ware verwandelte; eines Geschäftes, das Banken,

Transportgesellschaften und Makler mit verwickelte und zu

gleicher Zeit das Problem der überflüssigen Arbeitskraft in

Europa und der fehlenden Arbeitskraft in Amerika löste.

Dennoch geschah die Auswanderung nicht

immer aus zwingenden Gründen. Viele Europäer verliessen ihr

Herkunftsland auf der Suche nach neuen und besseren

Lebensbedingungen und in der Hoffnung, ihr Kapital zu

vergrössern, oder aber - im Falle vieler deutscher

Immigranten- war die Abwanderung eine Strategie der Auflehnung

gegen die Proletarisierung. Dirk Hörder, (1988, S.391- 425),

weist daraufhin, dass etliche Facharbeiter Deutschland verliessen, in Amerika autonome Fortbestehungsformen in

Handwerksbetrieben neu zu schaffen. Nach Ansicht des Autors

handelt es sich hierbei nicht um Völkerwanderungen zwischen

verschiedenen Ländern, sondern zwischen Arbeitsmärkten, welche

seit jener Zeit als internationaler Austausch einfach

notwendig sind.

Die Schlussfolgerungen von Hörder werden

durch die empirischen Forschungen über die ersten Einwanderer

von São Leopoldo bestätigt. Obwohl sie nach dorthin

auswanderten, um sich ausschliesslich landwirtschaftlichen

Tätigkeiten zu widmen, ist zu beobachten, dass ca. 60% von

ihnen nebenher auch noch anderen Beschäftigungen nachgingen.

Diese wurden ganz offen angeben in der Absicht, ihren

eigentlichen Beruf zu erwähnen. Die von ihnen entwickelten

Arbeitstechniken wurden vom Vater an den Sohn weitergegeben -

ein Überbleibsel aus der deutschen Kultur des Mittelalters,

und die ihnen ein zusätzliches Einkommen brachten und

gleichzeitig einen besseren Status verlieh als den

Ungelernten. Diese Spezialisierungen, wie zum Beispiel

Tischler, Metzger, Weber, Müller usw. erleichterte ihnen

garantiert den Anschluss an das Stadtleben, während viele

andere wegen der Landzersplitterung durch Erbschafts-

Aufteilungen wieder ausgewandert sind (WEIMER, 1979).

In den Dokumenten über die ersten

Einwanderer in Brasilien steht, dass diese Gruppen in ihrer

grossen Mehrheit aus heimatlichen Landgebieten kamen, die

schon zu stark besiedelt waren. Sie sahen in Amerika die

Möglichkeit der Verwirklichung ihrer Träume von der "Neuen

Welt", in der es keine Könige, Feudalherren und Knechtschaft

gab. sondern jede Menge Land und Arbeitsmöglichkeiten:

Aqut näo podemosflcar Aqui

não podemos

volver Pois

os Hassten

e os notaries

Nos tiram a malar parte [4]

Vamos parttr agora Para

o belo pais

America Coda qual

amt me

sua trouxa So as diDldas deLxamos aqui [5]

[6]

Adeus pdtrta mal agrndecida Vamos para uma outra

terra Vamos para

o Bras/I

Partimos com a mulher e aßlharada Emtgramos para a terra promettda

All se encontra ouro coma

areia Logo, logo, estaremos no

Brasil 3

Diese Lieder verdeutlichen die Haltung

der Immigranten ihrem Herkunftsland gegenüber und ihre

Erwartungen, die sie dem neuen Ziel entgegenbringen. Diese

Erwartungen entstanden durch die Propaganda der

Kolonisationsbetriebe oder durch Nachrichten von Verwandten

und Freunden, die schon ausgewandert waren. Im Gegensatz zu

der Literatur, die sich dem Leben der ersten Auswanderer

widmet, zeigen diese Lieder, dass die Vaterlandsliebe und die

Gewissenhaftigkeit, die deutsche Rasse fortzusetzen, kein

Bestandteil mehr dieser sozialen Gruppen waren, was sie jedoch

nicht

hinderte, dass sie Traditionelles aus der

Vergangenheit holten, was dem Nationalismus ihrer Nachkommen

eine Ehrung erweisen würde.[7]

In der grossen Mehrheit waren es Bauern,

die selten dem staatlichen Leben verbunden waren. Obwohl sie

den König und seine Sinnbilder vergötterten, war ihr

patriotisches Gefühl nur an die Erde und den Ort, wo sie mit

ihren Familien und Nachbarn wohnten, gebunden und nicht an ein

weites Land, das man eine Nation nennen konnte.

Wenn sie sich in andere Regionen

begeben, holen sie ihre ursprünglichen Traditionen wieder

hervor, die sich mit denen der Empfangsgesellschaft

vermischen, wie Goethe es in dem nachfolgenden Vers

symbolisiert:

Ficar. Ir, ir.ßcar

Seja tgual para o homem

capaz

Onde produzlmos

algo ütil

Este 6 o lugar que methor

nos siwa. [8]

Ab 1848 kommen zu den Auswanderern, die

ihre Länder aus ökonomischen Gründen verlassen, die Verbannten

und die, die freiwillig wegen politischen Gründen auswandern.

Es sind die sogenannten ”1848er. Kinder", die

"Märztage-Männer", oder volkstümlicher noch, die "Brummer".

Ausser ihren Frustrationen über den Misserfolg im Zusammenhang

mit der Entwicklung jener politischen Bewegung, unterscheiden

sich diese liberalen, romantischen Nationalisten oder

Sozialisten von den Pionieren durch ihre beruflichen

Tätigkeiten: sie sind in der grossen Mehrheit

Handwerker, Intellektuelle oder in einer

kleineren Skala auch Angestellte. Die Tatsache, dass sie in

offiziellen Statistiken als Bauern erscheinen, wird den

Bedingungen zugeschrieben, die den Auswanderern gestellt

wurden - es sollten vorwiegend Landwirtschaftsarbeiter sein.

Um die Auswanderungsrechte zu' erhalten, schrieben sie sich

als Bauern ein, und sobald sie angekommen waren, siedelten sie in die

nächstliegenden Städte um. Wenn das nicht möglich war,

betrieben sie neben der Landwirtschaft auch noch irgendein

kleines Handwerk, was dann langsam für das Erschein von den

ersten kleinen und mittleren städtischen Siedlungen in diesen

Regionen verantwortlich war.

Aus den Dokumenten, die ich über die

ersten Einwanderer der Kolonie "Dona Francisca" fanden, welche

von der Hanseatischen Kolonisationsgesellschaft organisiert

wurde, lässt sich die Existenz von mindestens 40 Berufen, die

dem städtischen Milieu entsprechen, feststellen. Tischler,

Schneider, Schuster, Mechaniker, Schlachter, Bierbrauer,

Müller, Bäcker, Klempner, Buchdrücker, unter anderen, sind die

Berufe, die mehr als die Hälfte der Einwanderer dieser Kolonie

zwischen 1852 und 1864 ausüben.[9]

In diesen Dokumenten stellt man auch fest, dass diese

Facharbeiter nicht länger als ein bis zwei Jahre in dieser

Gegend blieben und dann nach Curitiba, Porto

Alegre oder São Paulo umsiedelten.

Weimer hat das Verhältnis zwischen dem

Beruf der Immigranten und der Gesellschaft des Landes in São

Leopoldo ausführlicher studiert. Er stellte fest, dass

zwischen 1845 und 1899 sich 46% dem landwirtschaftlichen

Milieu widmeten, während 53,9% im städtischen

Bereich waren, wo die beruflichen Qualifikationen

zu dieser Zeit spezialisierter waren und durch das relative

Wachstum des Abnehmermarktes begünstigt. Obwohl der Autor

seinen Artikel mit As

profissões dos imigrantes alemães

no Rio

Grande do

Sul

(Berufe der

deutschen Einwanderer in Rio Grande do Sul) bezeichnet,

bezieht er selbst in diesen auch Menschen aus Holland, der

Schweiz, Schweden, Dänemark, Österreich, Serbien, Mähren und

Russland mit ein; eine wichtige Bemerkung. um die

homogenisierenden Analysen, die über diese Bevölkerung gemacht

wurden, zu bestreiten (WEIMER, 1979, S. 307-19).

Die Beziehung von den "Brummern" zu den

ersten Einwanderern war auch nicht einfach. Sie wurden als

Intellektuelle Stadtmenschen gesehen, deren Sprache beinahe so

unverständlich wie die portugiesische Sprache war. Langsam

unterschieden sie sich auch durch ihre Kaufkraft und bald auch

dadurch, dass sie sich leichter in das öffentliche Leben

einfügten. Durch diese Unterschiede wurden sie bald zu

Vertretern dieser Gruppe, wie zum Beispiel Männer wie Karl von

Koseritz in Porto Alegre und Ottokar Dörffel

in Joinville. Ersterer war Journalist, Verleger, staatlicher

Abgeordneter und Verwalter der Interessen der deutschen

Bauern, was ihr Grundvermögen anbetraf. Der andere war Gründer

der Zeitung "Kolonie", der erste Zeitung in deutscher Sprache,

und er war auch der erste Bürgermeister der Stadt.

Diese beiden Abschnitte der Einwanderung

stellen die erste Phase der Besetzung mit europäischer

Bevölkerung, die deutsch sprachen, im Süden dar, die trotzdem

untereinander bedeutende interne Unterschiede aufweisen, die

erst im Laufe der Zeit durch den sozialen Umgang gemildert

wurden. Die generische Bezeichnung "Deutsche" oder "Landwirte"

muss durch eine sorgfältigere empirische Nachforschung

klargestellt werden, die nicht versuchen sollte, in der

Vergangenheit ein Bild zu entwerfen, dass nur in

Äusserungen der Verteidiger oder Kritiker ihrer kulturellen

Organisation ab Beginn des 20. Jahrhunderts einen Sinn hätte.

[10]

Im Gegensatz zu den geläufigen

Behauptungen der traditionellen Historiographie hielten sich

dieses Eiwanderungsgruppen der erste' Phase nicht abseits der

Politik. Im Gegenteil: sie nahmen an der Politik teil, sowie

es zu ihrer Zeit und in ihrem Milieu möglich war. Sie

gründeten Vereine zur gegenseitigen Hilfe und zur Beschützung

ihrer Dörfer wie zum Beispiel die Schützenvereine. Mit eigenen

Mitteln gründeten sie Schulen und Kirchen, sowie auch

Freizeiteinrichtungen wie Verkaufsstände, Kneipen und

Bierstuben (AMADO, 1978). Ausserdem organisierten sie einen

Gemeindeart, der über interne Konflikte entscheiden und sie

den Autoritäten der Provinz übermitteln sollte. Sie blieben

relativ isoliert von der Gesellschaft ihres Einwandererlandes,

wegen der Unkenntnis der neuen Sprache und auch wegen der

geographischen Lage ihrer Ansiedlungen. Wenn sie in grössere

Zentren abwanderten, integrierten sie in die soziale Schicht,

die ihrer eigenen entsprach und traten unter grösseren oder

kleineren Schwierigkeiten den kulturellen Diskriminierungen

entgegen. Wie auch die Immigranten anderer ethnischer Gruppen

hielten sie eine gewisse Verbindung zum Herkunftsland aufrecht

durch Briefwechsel mit Freunden und Verwandten, aber sie

träumten nicht von einer Rückkehr, weil sie im speziellen Fall

der preussischen Regierung und der Junker, die die Oberhand

hatten, als Verräter, Deserteure und Verächter der

Lohnabhängigen angesehen worden waren. Sie

mussten sich an Amerika oder an ihre Kolonie, an den Kaiser

oder den Bürgermeister, ans Klima und an die Arbeit anpassen;

letzten Endes an ihre neue Heimat, soweit man diese nicht mit

dem Begriff von Nation und Regierung in Verbindung bringen

würde; und ihrer Meinung nach' passten sie sich gut an.

Neue Immigranten aus einem neuen Land

Ab 1870 kommen andere Arbeiter nach

Brasilien und mit ihnen ihre Erfahrungen aus ihrem Heimatland.

Bezüglich der deutschen Einwanderer sind es nicht nur

ehemalige Bauern aus kleinen Dörfern oder städtische

Angestellte, die aus der Proletarisierung flüchten; sie waren

inzwischen vielmehr "Bürger des Reiches", das ein vereintes

Deutschland war; und obwohl dieses zu der Zeit weiter

Arbeitskräfte hinauswirft, haben die Auswanderer doch immer

noch ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, gefördert in

Grundschulen oder die Literatur, die einen immer grösseren und

anhänglicheren Leserkreis erobert.

Statistiken beweisen uns, dass im

letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Zahl der Immigranten

viel ausgeprägter ist als in den vorhergegangenen Jahrzehnten.

Dieser neue Impuls ist zurückzuführen auf die ökonomische und

politische Entwicklung beider Länder. Die starke

Industrialisierung in Deutschland, der relative Erfolg der

Einwanderer-Propaganda, teils durch die Presse, teils durch

die eigenen Ansiedler, oder deren Schriftwechsel mit der alten

Heimat, ziehen weitere Einwanderergruppen in diese Gegend an.

Hinzu kommen die hohe, ungesteuerte Wachstumsrate und die

Vielseitigkeit der Betätigungsmöglichkeiten, die sich aus dem

regional beobachteten wirtschaftlichen Wachstum ergaben. Zu

derselben Zeit kamen nach Curitiba

und in seine angrenzenden

Gemeinden eine Vielzahl von Rückwanderern, die sich diesen

Pionieren zugestellten.

Die Landkarte Nr. 1 und das Schaubild

Nr. 1 veranschaulichen uns das Anwachsen der Siedlungsgebiete

besser.

Landkarte 1 - Die Haupt-Siedlungszentren

Deutschsprachiger im 19. Jahrhundert in Brasilien

|

Schaubild 1- Die

Haupt-Siedlungszentren Deutschsprachiger im

19. Jahrhundert in Südbrasilien[11]

|

|

Kaiserliche und

|

|

|

|

Estrela (RS) |

1872 |

Wieder einwanderung |

Teutonia usw. |

|

Po$o das Antas

(RS) |

1875 |

Wieder einwanderung |

Teutonia usw. |

|

Sena Branca (RS) |

1875 |

Wieder einwanderung |

Santo Angelo und Santa Cruz |

|

Nova Patria (PR) * [12] |

1877 |

Privat |

Wolga (Russland) |

|

Campestre (RS) |

1885 |

Wieder einwanderung |

Teutonia u. a. |

|

Botucarai (RS) |

1890 |

Bundes-Regierung |

Santo Angelo und Santa Cruz |

|

Serra Ijui

(RS) |

1890 |

Staats-Regierung |

Santo Angelo, Santa Cruz u.a. |

|

Canoas (SC) |

1890 |

Wieder einwanderung |

São Leopoldo und Teutonia |

|

Barra do Colorado (RS) |

1897 |

Staats-Regierung |

Verschiedene Gebiete |

|

Boi Preto

(RS) |

1897 |

Staats-Regierung |

Verschiedene Gebiete |

|

Hansa-Humboldt (SC) |

1899 |

Staats-Regierung |

Verschiedene Gebiete |

|

Hansa (SC) |

1899 |

Wieder einwanderung |

Blumenau |

|

|

Quelle: DREHER. 1984.

WILLEMS, 1980. FUGMANN. 1929. GERTZ. 1987. FOUQUET.

1974. SEYFFERTH, 1988

Mit diesen neuen Zuwanderern kamen auch

Anhänger der verschiedenen protestantischen

Glaubensbekenntnisse, die zu der Zeit Sorgen um ihre Gläubigen

in der Diaspora hatten. Wenn bis dahin die protestantischen

Missionen sich besonders ihrem ausgewanderten Deutschen

innerhalb des Kontinents und in Nordamerika zugewendet hatten,

so wurde um 1870 auch Brasilien ihrer Aufmerksamkeit,

motiviert zum grössten Teil durch den Pietismus-Lehre ihre

Ernsthaftigkeit in der Evangelisationsaufgabe. Ihrer Ansicht

nach waren die Deutsch-Amerikaner schon in die Gesellschaft

der neuen Aufnahmegebiete integriert, und entsprechend der

Industrialisierung dieses Landes wurde ihre traditionelle

religiöse Ausübung schon schwächer. Die religiösen Absichten

waren übereinstimmend mit denen der protestantischen

Nationalisten - oder nationalistischen Protestanten - wie, zum

Beispiel, Carl Fabri, nach dessen Ansicht die germanischen

Einwanderer in Latein-Amerika als "Kulturdünger" anzusehen

waren, oder aber als potentielle Vermittler eines

Imperialismus, der die Eroberung von Gebieten erübrigte, wenn

er statt dessen treue Anhänger und Untertanen seiner

Interessen fand (PRIEN, 1989).

Die Ersteinwanderer und die ’’Brummer",

die diese Neuzuwanderer empfingen, harmonisierten anfangs

nicht miteinander, die sich selbst als "Reichsdeutsche"

bezeichneten. Sie hielten sie für zu gebildet, übertrieben an

ihrer heimatlichen Gegend hängend und als Verteidiger eines

Landes, dessen Geschichte sie direkt nichts mehr anging.

Ausserdem sprachen sie hochdeutsch, was ihren Landsleuten

hierzulande nur schwer verständlich war, denn bis 1870

sprachen die Bewohner der diversen kleinen Länder, die

zusammen Deutschland bildeten, nur ihre regionalen Dialekte.

Für diese Reichsdeutschen waren die

Deutschbrasilianer Ignoranten, Trinker, total assimiliert und

- nach Aussagen der Pastoren mit akademischer Ausbildung, die

in Brasilien ihr Amt ausübten - sich sehr wenig um ihre

religiösen Pflichten kümmernd. Im Gegensatz zu den ersten

Pastoren, die direkt in ihren Gemeinden gewählt worden waren,

sahen ihre Nachfolger sich als Autoritäten an, die nur der

deutschen Kirche gegenüber verpflichtet waren, was zahlreiche

Ablehnungen der Siedler zur Folge hatte. Die Pastoren

andererseits sahen die Siedler als undiszipliniert an, wenig

fromm und lediglich die religiösen Formalitäten erfüllend. Die

Siedler aber verstanden die Pastoren als Tadler ihrer

Festlichkeiten und sogar ihrer täglichen Gewohnheiten.

Ausser diesem Widerstand der

Volksschicht bekamen die neuen Pastoren die Opposition der

Atheisten und Liberalen zu spüren, die im Dasein der Pastoren

einen deutsch-imperialistischen Einfluss sahen und die

Bestärkung in einer Religiosität, die sie in Abrede stellten.

(SEYFERTH, 1981, S. 51).

Aber die Nachricht über ein vereintes

Deutschland hat doch viele Begeisterte zur Folge, besonders

bei den Liberalen, die 1848 wegen des zerstückelten

Vaterlandes weggingen (KUDER, 1937). Diese versöhnen sich nun

sentimental mit ihrem Vaterland, oder lassen sich, zum Teil,

davon überzeugen, dass man möglicherweise politische oder

ökonomische Vorteile von dort erwarten könne. Und in der Tat

hatte das seine Berechtigung, denn zur Jahrhundertwende wurden

bereits 45% Waren von Deutschland nach Rio Grande do Sul ausgeführt, während an 2. Stelle England mit nur

17% stand. Rio Grande do

Sul hingegen exportierte

19% seiner Produkte nach Deutschland, während der interne

Markt noch der grössere Abnehmer war (BRUNN. 1971, S. 151).

Wir können diese Tendenz nicht als

unumschränkt verallgemeinern, so wie wir nicht alle

Reichsdeutschen als leidenschaftliche Nationalisten bezeichnen

können. Man muss hervorheben, dass der preussische Staat

Bismarcks das Ergebnis einer Revolution "von oben" war, was

einen Abbruch der Beziehung zu' dieser Gesellschaft hervorrief

und sie * in ihrem Militärbereich - in zwei deutlich getrennte

Gruppen teilte: Reichsfeinde und Reichsfreunde (WEHLER, 1970,

S. 122). Von diesen ist natürlich die erste Gruppe am

Auswandern interessiert und im Gegenteil nicht daran, die

gleichen Gefühle wie die zweite Gruppe zu bewahren.

Die Dokumentation, in der die Existenz

der sozialdemokratischen Bewegung und anderer

linksgerichteter Tendenzen erwähnt wird, war in den Archiven

Brasiliens sehr gering und wurde nicht erhalten, weil

möglicherweise die ersten Gelehrten, die sich mit der

Einwanderung befasst haben, in ihrer Mehrheit schon festgelegt

waren auf eine feierliche und stolze Geschichte jener

Kontingente. Rene Gertz, (1985, S. 75-84), identifiziert

indessen eine der ersten Organisationen mit diesen Tendenzen

des Jahres 1892, die sich aus Arbeitern deutscher Abstammung

in Porto Alegre bildeten: aber man muss in Erwägung

ziehen, dass das Fehlen politischer Bewegungen dieser Art

damit Zusammenhängen kann, dass diese sich aus ethnischen und

sprachlichen Prinzipien heraus eben nicht bildeten. Wenn diese

Bewegungen sich in grössere Zentren verlegen und sich typisch

städtischen Aktivitäten zuwenden, verbinden sie sich eher

über-ethnischen Gruppen, denn sie müssen sich den gegebenen

Bedingungen anpassen zugunsten ihrer wirtschaftlichen oder

politischen Interessen, oder eben denen ihrer Klasse (HOERDER,

1988). Aber in kleinen oder mittleren Städten, in denen die

deutschstämmigen Gruppen den weitaus grösseren Teil der

Bevölkerung ausmachten, erhielt sich die

ethnische und kulturelle Identität, grösstenteils begünstigt

durch das Bestehen ihres Vereinswesens, durch die Bedingungen

ihrer religiösen Minderheit und durch die Schwierigkeit, die

Landessprache zu beherrschen.

Die Ausübung der Vereine bekommt in den

80er/90er Jahren ' einen beachtenswerten Impuls und sie

breiten sich in den folgenden Jahren immer weiter aus. Als

Mikronationen empfinden sie die Gleiche Notwendigkeit der

Bestätigung des Zugehörigkeitsgefühls und der zahlreichen

Formen der Solidarität - Charakteristiken, die zum Teil den

wirtschaftlichen Aufstieg vieler Immigranten erklären.

In Curitiba,

zum Beispiel, werden zwischen

1856 und 1926 ungefähr 50 Vereine gegründet, einige sind nur

von kurzer, andere von langer Dauer. Man schliesst sich

zusammen, um zum Beispiel eine Gruppe zu bilden, die die

Funktion der freiwilligen Feuerwehr ausübt, oder um

Institutionen zu bilden, die mit dem Gesundheitswesen zu tun

haben, wie unter anderen, die Gründung des "Deutschen

Krankenhauses"; um Interessenten an Garten- oder

Parkgestaltungen zusammenzuführen; zur Anlage und Pflege des

deutschen Friedhofs; ausserdem leistet man zahlreiche

Zuschüsse in Schulen und Kirchen, was einen intensiven

sozialen Austausch bedeutet. Musikanhänger schliessen sich

zusammen, Sport* oder Theater-Interessenten, oder man findet

sich einfach zur gemeinsamen Freizeitgestaltung.

Das am meisten hervorzuhebende Beispiel

dieser Vereine in Curitiba

ist der

"Handwerker-Unterstützungsverein", 1884 gegründet, der 1934

schon 3.000 Mitglieder zählte und zu dieser Zeit schon einer

der grössten dieser Art im Lande war. Inspiriert durch die

Thesen der Sozialdemokratie, richtete er seine Aufgaben

zugunsten des Gemeinwesens aus, das sich mit dem

Gesundheitswesen, der Erziehung und Freizeitgestaltung

befasste, auf der Suche danach, auf eine bestimmte Art die

diesbezüglichen Richtlinien des brasilianischen Staates zu

ergänzen mit denen, die sich im Herkunftsland entwickelten.

Wären diese erst einmal festgelegt, würde sich das Ansehen

seiner Existenz nicht nur durch seine Arbeiter und Handwerker

erhöhen, sondern auch auf anderen Gebieten, soweit sie die

Weltanschauung derer integrieren würden, die "am Beherrschen

der deutschen Sprache festhielten". Diese und andere

Institutionen verstanden sich also als affektive Vertretungen

eines intervenierenden Staates und taten alles für ihre

"Untergebenen", kümmert sich unter anderen um ihre Sicherheit,

ihre Erziehung und Ausbildung, ihre Gesundheit und

Arbeitsplätze. So verhält sich auch der "Deutsche Klub" in Curitiba, 1869 gegründet, nicht nur zum Zweck der

erholsamen Freizeitgestaltung, sondern übernimmt ab 1880 auch

Wohltätigkeitsaufgaben. In seinen Statuten ist eine

Finanzhilfe bis zu 12 Monaten vorgesehen für diejenigen

Mitglieder, die krank oder arbeitslos würden. Diese

Unterstützungen waren jedoch vom disziplinierten Benehmen der

Bedürftigen abhängig, was folgendermassen in den Satzungen

festgelegt war:

(...) diese Unterstützung wird nicht an

Mitglieder ausgezahlt, die ihre Beiträge seit 4 oder mehr

Monaten nicht entrichtet haben, oder an Kranke, deren Zustand

durch Streitigkeiten oder Trunksucht entstanden ist (...) (apud NADALIN, 1972, s. 9).

Aber auch wenn es nur die

Freizeitgestaltung betrifft, sind die Voraussetzungen in

diesen Vereinen dieselben wie oben erwähnt. So heisst es zum

Beispiel in den Statuten desselben Klubs weiter:

(...) Der Klub "Germania" erfüllt den

Zweck, seinen Mitgliedern erholsame Freizeltstunden in

erfreulicher und sittlicher Gesellschaft zu bieten, wie zum

Beispiel durch gemeinsamen Gesang, durch Lesestunden u.a.

Vergnügungen, die diejenigen bereichern, die wahrhaft danach

suchen (idem, 1972, s.9)

Der Germania-Verein, wie auch andere

Gesangs-, Theater- oder Sportvereine in Curitiba und

auch in anderen Städten, setzten also ''Moral" voraus,

angeregt durch das in den Vereinen sich entwickelte Gefühl der

harmonischen Einigkeit zwischen seinen Mitgliedern, die sich

als ein Teil desselben Organismus empfanden:

Man singt und macht überall Musik. In

den Kirchen singen die Gläubigen, in Ihren Körperschaften die

Studenten, beim Marschieren die Soldaten, auf ihren Wanderschaften die Handwerker. 10

Ausser dieser Art Vereinen gab es aber

auch korporative, die - wie die deutschen Zünfte - die

verschiedenen Berufssparten zusammenfassten, um deren

Interessen vor der Gesellschaft zu vertreten, während sie

gleichzeitig die Legalität des allgemeinen Verbrauchers eben

dieser Sparte in der Öffentlichkeit garantierten.

Kleine Zirkel, Körperschaften,

Freizeitzentren, in denen die Teilnehmer sich treffen und

gesehen werden wollen, Erhaltung der Sprache und Tradition der

Vorfahren - das alles entsteht in dieser Zeit, charakterisiert

durch die aus der Heimat mitgebrachten Erfahrungen, die - auf

örtlicher Ebene - ganz einfach übersetzt und neu herausgegeben

werden können, ungefähr im Sinne von "Einigkeit macht stark".11

Trotz der Einmischung der Pastoren der deutschlutherischen

Kirche sind doch in dieser Zeit alle Initiativen auf die

Urheberschaft der eigenen Einwanderer-Gemeinden

zurückzuführen. Erst etwas später werden sie von ausländischen

Institutionen unterstützt, deren Ausübungen nach dem Ausruf

der Republik grössere Relevanz erhalten. Und zusammen mit

ihnen entdecken und erkämpfen die brasilianische Regierung,

wie auch Deutschland, den [13]

[14]

Süden Brasiliens - und zwar beide unter derselben

sozial-politischen Vorstellung des Nationalismus.

Die

Einwanderung zur Zeit der Republik

Mit dem Ausrufen der Republik und dem

Ende der Sklaverei stellt die Emigration aus Europa eins der

Hauptthemen der Debatten um die Arbeitskraft-Nachfrage in der

Landwirtschaft dar, die erst die Voraussetzung der Ausfuhr

landwirtschaftlicher Erzeugnisse Brasiliens garantiert. Daraus

entstehen eine Menge Initiativen, alle mit dem Versuch,

Immigranten verschiedenster Herkunft in die wichtigsten

Wirtschaftszentren des Landes anzulocken. Auf Grund der daraus

entstehenden Bevölkerungsdichte, im Zusammenhang mit der schon

beginnenden städtebaulichen Gestaltung, ergeben sich Probleme

der Versorgung - eine neue politische Aufgabe, die durch die

Immigration überwunden werden muss. Zur Arbeit in der

Landwirtschaft kommt die Verteilung von Länderleien

landwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln im Innern

des Landes, oder besonders auch in der Nähe grosser Farmen,

die sich auf Monokulturen spezialisiert haben. Damit konnte

man die Kosten der Reproduktion verringern, andererseits -

falls nötig - das Kontingent der Arbeitskraft jener

produktiven Zentren erhöhen (STOLCKE & HALL, 1983. S.

80-120).

Es ergibt sich aus diesem Kontext, dass

das Kolonisations- System in den Südstaaten Brasiliens von den

Intellektuellen und Politikern der jungen Republik neu

bewertet wird; obwohl es sich weiterhin am vorhergegangenen

System ausrichtet in Bezug auf die Gründung von Siedlungen mit

kleinem Landbesitz, der sich - sozusagen als Zusatz - in die

Nationalökonomie integrieren muss, sei

es zur Zusatzversorgung von Verbrauchsgütern in

dynamischen Zentren, oder sei es als potentieller Lieferant

von Arbeitskräften durch interregionale Zuwanderung.

Es fiel, wie im Kaiserreich, den

Gouverneuren die Aufgabe zu, diese Siedlungszentren in ihren

Territorien zu gründen, wobei diese eine einzige

einschneidende staatliche Einmischung erdulden mussten, darin,

dass ein rigoroses Verbot bestand, das die Zusammenballung

ethnischer Gruppen in derselben Gegend untersagte, hingegen

gemischte Siedlungen vorschlug, vorzugsweise aus Ausländern

und Einheimischen bestehend. Diese Massnahme erklärt sich

unter anderen durch die Vorstellung der Ausbreitung der

"deutschen Gefahr", deren Anhänger in der ethnischen

Konzentration ein Risiko sehen wollten durch die Einmischung

in kulturelle, politische und territoriale Aspekte.

Die warnenden Hinweise auf dieses Risiko

hatten jedoch keinen Rückfluss der Einwanderung aus

Deutschland zur Folge. Wenn der Immigrationsrhythmus sich

verlangsamte, so kam das eher durch ökonomischen Zufall, von

denen die jeweiligen Regierungen abhängig waren, als vielmehr

durch die Wirksamkeit anti-germanistischer Reden; in Rio

Grande do Sul sind zu der Zeit die Abholzungen der

Waldgebiete der Hauptgrund der finanziellen Reduzierung des

Staatshaushalts für die Einfuhr von Arbeitskräften. In Santa Catarina werden zwar einige neue Siedlungen gegründet,

aber - aus ähnlichen Gründen wie den oben erwähnten - vergeben

die offiziellen Stellen Klein-Landbesitz lieber an Nachkommen

der Ersteinwanderer, infolge ihres beträchtlichen Wachstums.

Im Gegensatz dazu macht Paraná grosse Anstrengungen zur

Besiedlung seines Gebietes, anfangs die transkontinentale

Immigrationspolitik anwendend.

Im 20. Jahrhundert lassen sich in diesem

Staat die meisten europäischen und asiatischen Einwanderer

nieder, mit Ausnahme von Italienern, Spaniern und Portugiesen.

Es kommen ukrainische, russische, japanische, polnische und

deutsche Arbeiter, besonders eben Osteuropäer, die aus

wirtschaftlichen, politischen oder religiösen' Gründen aus

ihren Ländern auswandern. Zu ihnen gesellen sich diejenigen

anderer älterer Siedlungsgebiete, die wegen der Landaufteilung

aus Erbschaftsgründen ihre Gebiete verlassen und sich im

Norden der Südstaaten neu ansiedeln wollen.

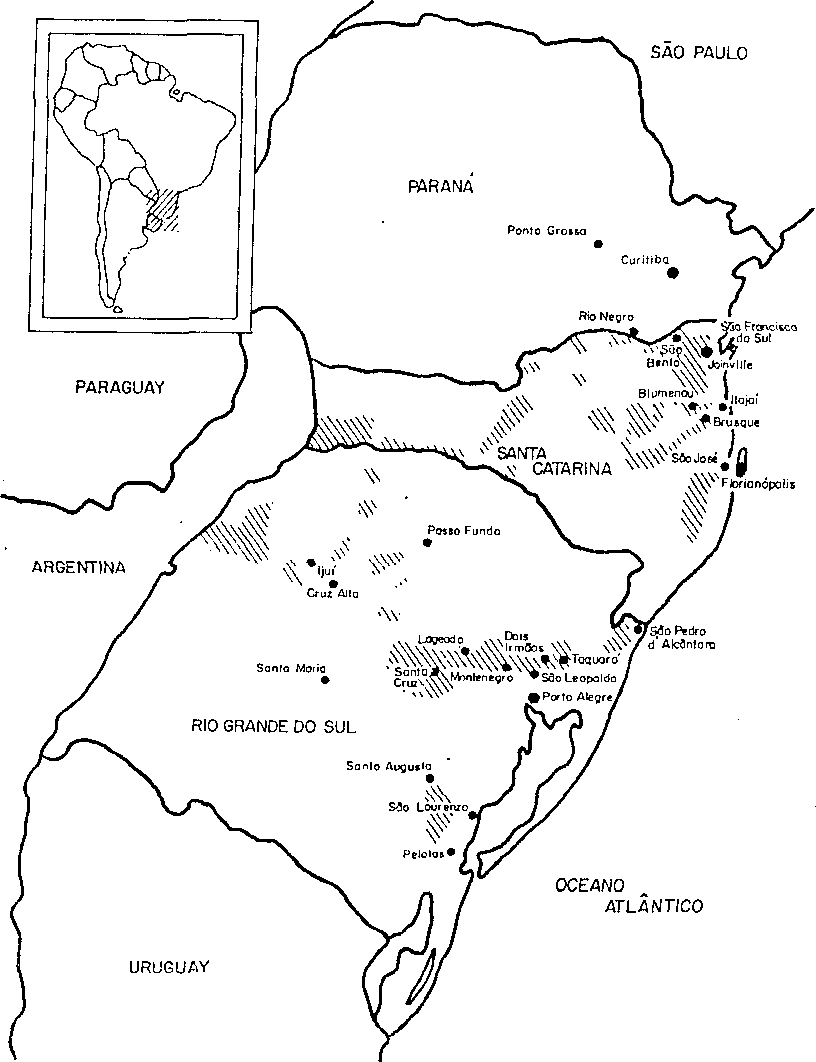

Die Einwanderer aus Deutschland haben

allein in Paraná von der Jahrhundertwende bis zum Jahr 1953

dreizehn Landwirtschaftssiedlungen in verschiedenen Gegenden

dieses Staates geschaffen, wie aus der Landkarte 2 ersichtlich

wird.

|

Landkarte 2 - Die Haupt-Siedlungszentren Deutschsprachiger im Paraná |

Wenn man diese Entwicklung von

Siedlungszentren genau betrachtet, kann man feststellen, dass

diese Land-Besetzung fast eine Herausforderung für die

jeweilige Landesregierung darstellt, die sich nur in eine

weitere Wirtschaftsplanung abändert, wenn der

Verwaltungsapparat andere Verpflichtungen eingehen muss, die

in seinen Kostenanschlägen aber mit der demographischen

Besiedlungen einhergehen; sobald der Eintritt, versucht man,

durch eine Reihe von Reden sein Verhalten zu rechtfertigen,

unter anderen, das der Bevorzugung nationaler Arbeitskräfte.

Auf Grund dieser Feststellung beurteilen wir die

Interpretation von Wilson Martins als unkorrekt, dessen Worten

nach dieser Neuorientierung sich auf patriotische Absichten

der Gouverneure zugunsten ihrer Landsleute bezog. Wir zitieren

hier das gleiche Beispiel von Martins, das nach den Worten von

Caetano Munhoz da Rocha, aus Paraná, in seiner Rede aus dem Jahr 1922 eine

nationalistische und fremdenfeindliche Haltung erkennen lässt.

Der Staatspräsident erklärt sich gegen die Einwanderung, wenn

sie aus öffentlichen Kassen bestritten worden muss.

(...) da es ihm weder gerecht noch

vertretbar erscheine, dafür Geldmittel zur Verfügung zu

stellen, die in den Schul- und Strassenbau gesteckt werden

könnten, zum Wohl der Nation und der wahren Bevölkerung dieses

Landes, nämlich den Wegbereitern des Landesinnern (apud MARTINS, 1989, S. 91).

Bald jedoch werden - zur Zeit derselben

Konjunktur und der ihr folgenden - andere Politiker und

Intellektuelle aus Paraná eine enorme Propaganda starten, um

europäische Immigranten anzuwerben, die entweder direkt aus

dem Ausland kommen, oder aus anderen brasilianischen Gebieten,

wie Söhne von Ausländern, die nur wenig der nationalistischen

Gesinnung unterliegen. Dieser zweite Gedankengang lässt sich

damit begründen, dass dies weniger kostspielig ist als die

Ansiedlung direkt aus Europa kommender Arbeitskräfte. So

besorgt - durch eine patriotische, in dem Augenblick günstige

Rhetorik - die jeweilige Landesregierung ihre notwendige

Arbeitskraft, ohne die gleiche Menge an Geldmitteln einsetzen

zu müssen wie die

Nachbarstaaten, was zur Erhöhung seiner Einnahmen beiträgt,

die sich aus der neuen wirtschaftlichen Entwicklung ergeben.

Nicht einmal der erste Weltkrieg konnte

die Politiker der Südstaaten beeinflussen, die für die

europäische, und ganz spezifisch für die deutsche Einwanderung

waren. Anhand der Tabelle Nr. 2 lässt sich ein starkes

Anwachsen der Immigration aus diesem Herkunftsland - im

Vergleich zu vorhergegangenen Jahren – feststellen.

Tabelle Nr. 2

-Einwanderer deutscher Herkunft in Brasilien -

|

Einwanderungsjahr |

|

1900-09 1910-19 1920-29 1930-39 TOTAL |

|

Zahl der Immigranten |

|

13.848 25.902 75.839 27.629 143.218 |

Quelle: GERTZ, 1987, a 15

Diese Angaben zeigen, dass auch im 20.

Jahrhundert die Gruppe von Immigranten deutscher Herkunft den

4. Platz belegt, nach den Italienern, Portugiesen und

Spaniern.

In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg,

als der Mythos von der deutschen Gefahr mit grosser Intensität

durch die Presse, die Intellektuellen und den Nationalismus

der Politiker geschürt wird, begnügen sich die drei südlichen

Landesregierungen damit, Kampagnen zu starten, um für die

portugiesische Sprache zu plädieren und die Einschränkung

bekanntzugeben, dass Einwanderer nicht in öffentliche Dienste

treten dürfen; Massnahmen, die sich nach Kriegsende wieder

lockern. Die grösste Diskriminierung bis 1930 kommt von der

bürgerlichen Gesellschaft, die in den Immigranten nur den

Ausländer sieht. Diese Einstellung würde zu einem Klima der

Ablehnung dieser Schicht gegenüber beitragen, was zu

drastischeren Massnahmen seitens der offiziellen Stellen erst

während der neuen Staatsform führen würde. Aber bis dahin

nimmt die Zahl der Deutschstämmigen und Neueinwanderer noch

zu, und diese gemessen eine relative Autonomie in ihren

politischen Ausübungen. Ihre Zuwachsrate schwankt, wie die der

anderen Länder auch, was jedoch auf die wechselhafte

Regionalökonomie zurückzuführen ist.

Eine präzise Zahlenangabe der deutschen

in Südbrasilien und den anderen Staaten zu nennen, ist eine

sehr schwierige Aufgabe, denn die zur Verfügung stehenden

Angaben wurden meist von intellektuellen gemacht, die von dem

romantischen Begriff des Nationalismus und von der Idee

"Grossdeutschland’' eingenommen waren, was sie dazu führte,

nicht zu unterscheiden zwischen denjenigen, die schon Enkel

und Urenkel deutscher Einwanderer waren und völlig

assimiliert, und denen, die sich selbst hierzulande als

"Deutsche" ansahen, oder, die effektiv noch aus Deutschland

stammten.

Als eine Veranschaulichung erwähnen wir

die Forschungsergebnisse des Geographen Reinhard Maak, der

sich sehr eingehend mit der deutsch-stämmigen Bevölkerung in

Paraná, dem jüngsten Kolonisationsstaat, beschäftigt hat; er

stellte unter anderen fest, dass von den 126.000 deutscher

Abstammung allein 40.000 ihre Muttersprache schon nicht mehr

beherrschten (MAACK, 1939, S. 8 -28). Im Gegensatz dazu

erwähnt der Pangermanist Ghese

(1931), dass sich in demselben Gebiet zu der Zeit allein im

Süden 1.200.000 Deutsche befunden hätten, die alle in den

Interessen und Weltanschauung ihres Herkunftslandes

übereinstimmten.

Trotz dieser Ungenauigkeiten können wir

in Übereinstimmung der Nachweisquellen die von Gertz

angegebenen Zahlen akzeptieren, deren Berechnung für das Jahr

1935 aus der Tabelle Nr. 2 hervorgehen.

|

Staat |

Zahl der

Immigranten und Nachkommen |

|

Rio Grande do Sul |

600.000 |

|

Santa Catarina |

220.000 |

|

São Paulo |

90.000 |

|

Paraná |

70.000 |

|

Rio de

Janeiro |

25.000 |

|

Espírito

Santo |

15.000 |

|

TOTAL |

1.020.000 |

|

Quelle: GERTZ. 1987. S. 14 |

Bezüglich der Südstaaten stellen diese

Zahlen 19,62% der gesamten Bevölkerung von Rio Grande do Sul dar, 22% von Santa Catarina und

6,9% von Paraná.

Die Ursprungsgebiete der Immigranten des

20. Jahrhunderts sind ebenfalls schwer feststellbar, denn sie

kamen aus sehr viel verschiedenen Gebieten als ihre Vorgänger,

so wie auch die Gründe der Auswanderung andere waren, was erst

nach genaueren monografischen Studien kommentiert werden kann.

Es waren jedenfalls nicht wenige Deutsche, die aus den

ehemaligen afrikanischen Kolonien kamen, weil sie durch die

Vorherrschaft der Alliierten nach dem ersten Weltkrieg

vertrieben wurden (WILLEMS, S. 65). Wieder andere kamen aus

Russland, aus dem Wolgagebiet, verbannt oder vor der

Revolution geflüchtet, ein ähnlicher Prozess wie für

diejenigen, die wegen religiöser Verfolgung diese Länder

infolge des Pan-Slawismus des 19. Jahrhunderts verlassen

mussten (FUGAMNN & BREPOHL, 1927 und BREPOHL, 1929). Die

"Hanseatische Kolonisationsgesellschaft", früher

"Kolonisationsgesellschaft von Hamburg", setzt ihre

Aktivitäten im ersten Drittel dieses Jahrhunderts fort und

erreicht im Jahr 1924 eine Zusage durch die brasilianische

Regierung, 600.000 Hektar Land des Staates Santa Catarina zur Kolonisierung zu bekommen, woraus die Kolonie

"Ibirama" entstand (RICHTER,

1986). Jedoch, und unabhängig von den staatlichen

Interventionen, waren die beiden Weltkriege' ausschlaggebend

für viele Ausweisungen dieser Deutschstämmigen aus allen

Teilen Deutschlands.

Die Neu-Einwanderer, von den schon lange

hier lebenden "Neudeutsche" oder "Deutschländer" genannt, und

eben die Nachkommen deutscher Einwanderer, der Pioniere,

welche sich als "Reichsdeutsche" oder "Brummer" bezeichnen,

befinden sich in einer grossen Umbruchperiode, die sich durch

die schnelle sozio- ökonomische Struktur der Südstaaten

erklären lässt; wegen der Landzerstückelung und weiterer

Abwanderungen in die Städte, oder andererseits dem sozialen

Aufstieg einiger Deutscher entstehen eine Reihe von

Stadtzentren kleinerer oder mittlerer Bedeutung. Ausser Curitiba und Porto Alegre

entwickeln sich Blumenau,

Joinville, Ponta Grossa, São Leopoldo und Novo Hamburgo zu Produktionsstätten von

Manufakturen; sie bleiben also nicht nur Zwischenhändler

landwirtschaftlicher Erzeugnisse.[15]

In dieser Zeit gewinnen auch die

Vereins-Ausübung und die Erweiterung der deutschen Presse im

Lande an Bedeutung. Gesangs-,

Sport- und Freizeitvereine, Religionszentren und

Unterstützungs- Vereine, auch technische Beratungsstellen

organisieren sich sehr systematischen in fast allen Gemeinden

der Südstaaten, wo sich Einwanderer und Menschen deutscher

Abstammung befinden. Schulen und Kirchen werden gegründet um

die religiöse Identität und die Muttersprache, wie alles

Germanische überhaupt, zu erhalten. Die Tages- oder

Wochenzeitungen breiten sich zahlenmässig aus und ihr Inhalt

wird abwechslungsreicher. Nachrichten im Zusammenhang über

Ereignisse in Brasilien und Deutschland, religiöse

Orientierung oder solche für das Leben in der Familie,

Richtlinien für Jugendliche oder Anregungen für die Freizeit,

technische Hinweise, sowie Titel oder Besprechungen

didaktischer Bücher ziehen immer mehr interessierte Leser an.

Ausser diesen Zeitungen und didaktischen Werken, die die

Privatschulen in ihren Grundstufenprogrammen orientieren

sollen, sind informative Mitteilungen der Vereine und deren

Hinweise auf diverse festliche Gedenkakte zu erwähnen, wie

auch Geschichtsbücher und Literatur, die sich durch das Leben

der Immigranten inspirierte; dies alles brachten die

Druckereien in Umlauf (BREPOHL DE MAGALHÃES, 1989, s.77-112).

Man kann einen neuen Charakter in fast

allen Gesellschaftsformen und im öffentlichen Auftreten

feststellen; anders als zur vorangegangenen republikanischen

Epoche verfügt man über einen anderen allgemeinen Nenner,

ausser dem Gebrauch der deutschen Sprache: es handelt sich um

die Verteidigung und Verständlichmachung

der notwendigen Erhaltung der ethnischen Identität. Gleich ob

religiöse oder säkulare Schriften, alle waren sich darin

einig- ihre verschiedenen Proportionen und Objektive

vorbehaltend-, dass der Zusammenhalt dieser Gruppen als

ethnisches Prinzip nicht nur als kultureller, sondern auch als

politischer Faktor anzusehen sei.[16]

Diese Durchführungen dürften sich- als

eine Art Verteidigungsstrategie jener Schichten- durch die

Erfahrung mit dem ersten Weltkrieg verstärkt haben, nämlich

aufgrund der Repressalien ' durch die Tatsachen, dass ihr

Herkunftsland sich im Krieg mit Brasilien befanden. Es spielt

auch eine wichtige Rolle in der Verstärkung ihrer Kontakte zur

Gesellschaft des Einwanderungslandes -

Resultate des aufblühenden Städtebaus, was sogar latente

Differenzen zwischen den Immigranten und den Brasilianern

hervorrief. Aber grundlegend ist in dieser Analyse das

Verständnis für den grossen Einfluss der Mitglieder der

verschiedenen deutschen Vereine hierzulande, die an der

Auswanderung und den im Ausland lebenden Deutschen

interessiert waren, wie zum Beispiel dem "Alldeutscher

Verband", dem wichtigsten der Vereine, der "Deutschen

Kolonialgesellschaft", dem "Evangelischen Hauptverein für

Ansiedler und Auswanderer" und der "Hanseatischen Kolonisationsgesellschaft".

Diese sind die Hauptantriebskräfte der deutschen

Kolonisierungsbewegung, Ergebnis der Entwicklung eines

Spät-Imperialismus, dessen Anschauung über das Erhalten der

Identität als eine wichtige Strategie der Expansion seiner

wirtschaftlichen Vorherrschaft betrachtet wurde.

Laut Mercedes Kothe,

interessierten sich jene Organisationen dafür,

(...) den Einwandererstrom in die

Südstaaten zu lenken, in ein Gebiet, in dem der Immigrant auch

Konsument deutscher Erzeugnisse würde, und nicht ein

Konkurrent - wie es bei den Einwanderern in die USA der Fall

war (...) die Einwanderer in Gebieten anzusiedeln, wo sie

Gebräuche und Gewohnheiten erhalten und auch noch deutsche

Produkte verbrauchen würden: das wird die Regierungsaufgabe

sein im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts: oder in der

sogenannten Caprivi-Ära, eine Periode, in der Deutschland sich

den Absatzmarkt seiner Produkte sichern musste. (1990. S. 7)

Angeregt durch diese Ideologie üben

diese Gesellschaften starken Einfluss auf andere aus, sei es

in Form von Unterrichtsstätten, oder durch die Kirche, durch

Sport- und Erholungszentren, in Deutschland wie auch in

Brasilien. Um eine Idee der Bedeutung derselben zu bekommen,

erwähnen wir folgendes: 1910 sind auf einem Kongress über

Kolonialpolitik allein 106 deutsche Vereine vertreten,

gefördert durch den "Verein für das Deutschtum im Ausland -

VDA".

Der Alldeutsche Verband und der

Schulverein finanzieren den Bau von Schulen und Kirchen, sowie

den Druck von Zeitungen, in denen sie ihre Theorien von

"Grossdeutschland” weitergeben können, wobei die Hauptthemen

Endogamie, Rassen-Vorrang und die wirtschaftliche Entwicklung

ihres Landes sind. Einige dieser Idealisten des deutschen

Nationalismus, die meist aus der Mittelschicht stammen,

übersiedeln nach Brasilien, um dort neue Betriebe aufzuziehen,

denn sie rechneten - ihrer Interpretation nach - mit der Treue

ihrer Landsleute im Ausland. Oft verbündeten sie sich mit wohlhabenderen Schichten der

Deutschbrasilianer und schlossen mit ihnen Handelsverträge ab,

die unter anderen die Mithilfe zu Veröffentlichungen in

deutscher Sprache und die Zusammenarbeit mit [17]

den deutschen Vereinen, die schon seit dem 19. Jahrhundert

bestanden, vorsahen.

Diese ganzen Tätigkeiten erweckten die

Aufmerksamkeit der brasilianischen Intellektuellen, die darin

die Bestätigung ihres Verdachts der deutschen Gefahr sahen und

deren Strategie zu erkennen glaubten, sich in absehbarer Zeit

in Südbrasilien Land anzueignen. Als das nationalistische

Gefühl in Brasilien eins der wichtigsten Leitmotive der Elite

wird - besonders vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges -

ergreift diese Kampagne der Nationalisierung diese oben

erwähnten Schichten ganz stark in Bezug auf ihre kulturellen und politischen

Tätigkeiten.

Aber, wie wir schon bestätigten, wird

der Zuwandererstrom der deutschen Immigranten auch durch diese

Landeskonjunktur nicht unterbrochen, 1930 wird das Einwanderungs-Verbot

infolge der

allgemeinen Wirtschaftskrise erlassen, und nicht aus

irgendeinem politischen Grund; als 1934 das Quotensystem

eingeführt wird, erlaubt die legale Massnahme die Aufnahme von

nur 2% jeder ethnischen Gruppe, die in den

letzten 50 Jahren einwanderte; das benachteiligte jedoch nur

asiatische und afrikanische Immigranten - was gar kein

unerwünschtes Resultat war -, denn die jährlich aus Europa

kommenden Immigranten überschritten nur sehr

selten diesen vorgeschriebenen Prozentsatz.

Nicht einmal die Vorschriften der

Tätigkeiten für Ausländer, die ihnen 1937 zum Beispiel Stellen in öffentlichen Dienstleistungsbetrieben

untersagten,

und die den Arbeitern des landwirtschaftlichen Sektors Vorrang

gaben (80% jeder Gruppe), beeinflusste den Eintritt dieser

Menschen ins Land negativ. Man nahm an, dass sich letzten