Ein moderner

Diogenes

Von Martin Müllerott

Müllerott, Bibliothekar an der

Bayerischen Staatsbibliothek- München, hat sich in den

Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts öfters mit Gräser

unterhalten. Ihm ist es zu verdanken, dass der Nachlass des

Dichters – und damit sein Lebenswerk – vor der Vernichtung im Müll

gerettet wurde. Sein Aufsatz war die erste Würdigung Gräsers, die

nach dessen Tod erschien. Der Aufsatz enthält einige

Unrichtigkeiten, weil dem Verfasser nur wenige Informationen zur

Verfügung standen. Sie wurden hier weggelassen oder in eckigen

Klammern berichtigt.

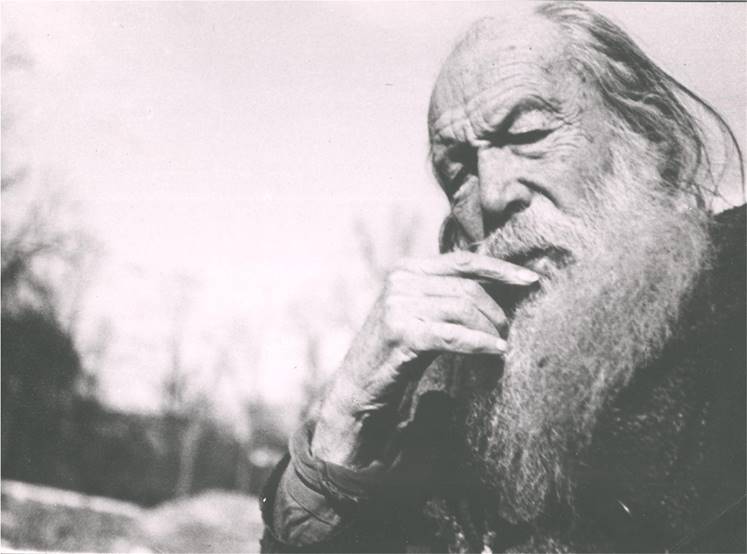

Er nannte sich einen Bildner und seine selbstgeschneiderte

Tracht, nun freilich alt und abgetragen, an die eines Franken aus der

Zeit Karls des Großen erinnernd, gab einen ersten Begriff von dem, um

was es ihm ging. Wer ihn sah, rätselte ein wenig an ihm herum oder photographierte ihn doch wenigstens; ab und zu

erschienen ein paar feuilletonistische Artikel über ihn, die es mit

der Wahrheit nicht allzu genau nahmen. Denn noch immer war die hohe,

sich nicht ganz gerade haltende Gestalt Gräsers, die schon Karl Arnold

1908 einmal für die „Jugend“ festgehalten hatte, eindrucksvoll genug,

um einen pikanten Reiz in einer Illustrierten abzugeben. Und ebensowenig

durfte der weiße Vollbart des Greises, den man in einem Café oder in

der Bayerischen Staatsbibliothek an seinen Gedichten herumbasteln sah,

in einem Bildband von Schwabing fehlen, jenes Schwabings, das froh

war, auch einen „Clochard“ sein eigen zu nennen. Nun, in der

toleranten Luft Münchens hat er in der Tat wiederholt gelebt und die

letzte gute Mandel Jahre bis zu seinem Tod im Oktober 1958 verbracht.

…

Halb belustigt, halb befremdet, nahm man Notiz davon, daß der Naturmensch die Rolltreppe nicht

verschmähte, um zum Hauptbahnhof zu gelangen, von dessen Kommen und

Gehen er rätselhaft angezogen schien. Tauchte er dann an der Tür des

Wartesaales auf, um einen Blick auf die Gäste zu werfen, dann wurde er

an diesem hektischsten Ort der Stadt zu einem unvergänglichen

Archetypus, dann war er ein moderner Diogenes, der einen Menschen zu

suchen kam: und so war es in der Tat.

Es war nicht schwer, mit ihm ins Gespräch zu kommen, eher

wartete er darauf, und wenn er einen mit ehrlicher Freude begrüßte

oder sich mit „Lebwohl" verabschiedete, so war man nicht nur von der

wohltönenden Stimme, sondern auch von der einen oder anderen

Formulierung überrascht. Sätze wie „Ich

lausche so ein wenig in die Dinge herein" oder „Ich

grabe nach Wurzeln, nach Wortwurzeln" mag man in hundert Jahren

gut und gern für apokryphe Heideggerworte

halten. Gar manchen Studenten hat er mit seinen Sprachgrübeleien – das

Wort „Narr“ hielt er z. B. für ein nicht weiter ableitbares Urwort –

sichtlich beeindruckt; hoffentlich übersahen solche Jünglinge den

inneren Frieden nicht, der sichtlich aus ihm leuchtete. Und wenn man

herumhörte, konnte man von manchem Schriftsteller oder Professor

erfahren, daß sie ihn kürzere oder

längere Zeit beherbergt hatten – aus Dachkammern wurde man ihn

angeblich nicht so leicht wieder los – und jeder bedauerte eigentlich,

daß er sich das Leben durch seinen Aufzug

so schwer gemacht habe. Aber: „Durch,

das

ist der Hecke Zweck“, wie er sich einmal in dem Stammbuch einer

Münchner Künstlergesellschaft verewigt hat, war seine Devise; Gusto

Gras, wie er sich zeitweilig nannte, wollte vor allen Dingen „ein Individuum, kein Plural sein“. Wenn man ihn nach seinem Leben

fragte, wich er aus. „An meinem

Leben ist nichts wichtig; der alte Icke, das Ichmichlein ist schon

lange gestorben.“

Immer aber gab er gern zu, daß

er aus Siebenbürgen stamme und auch einiges unter dem Namen Arthur

Siebenbürger veröffentlicht habe. Daß

er mit Michael

Georg Conrad, vor allem aber mit Johannes

Schlaf befreundet gewesen sei, das konnte man aber bei näherer

Bekanntschaft schon erfahren, und Johannes Schlaf, der seit der

Jahrhundertwende zurückgezogen und versponnen bei seiner Schwester in

Weimar lebte, ist von Gräser, dem Georg Klinghammer seines Romans

„Aufstieg“, sichtlich beeindruckt. „Der ist weiter als wir“, heißt es,

und mit einigen Artikeln „Ein neuer Dichter“ rührte Schlaf für Gräser,

in dem er einen Nachfolger Thoreaus’, einen Geistesverwandten W.

Whitmans sah, die Werbetrommel, die er eigentlich schon selber ganz

gut hätte brauchen können.

Darauf wird in Max

Geißlers „Führer“ [durch die deutsche Literatur des 20.

Jahrhunderts] Bezug genommen, und Gräser bestätigte die dort

angeführten Tatsachen, war aber mit dem Werturteil nicht zufrieden.

Auf die Ähnlichkeit einer Abbildung in Betttex

„Spiegelungen“ angesprochen, erzählte er einiges von seinem Bruder Carl Gräser und der

Naturmenschensiedlung auf dem Monte Verità bei Ascona – das müßte

auch noch mal richtig dargestellt werden – aber daß

er einer Gelehrtenfamilie entstammte, daß

insbesondere sein Großvater Andreas

Gräser als Superintendent gewirkt und ein kraftvoller Vertreter

des Deutschtums in Ungarn gewesen war, sein Vater als Bezirksrichter

geamtet, sein Bruder Ernst sich als Kunstmaler in Stuttgart einen Namen gemacht hatte –

das alles kam erst nach seinem Tode ans Licht.

Es war ein denkwürdiges Armenbegräbnis, mit dem sich der

Pfarrer, ein entfernter Landsmann des Verblichenen, viel Mühe gegeben

hatte, vom biblischen Leitspruch angefangen: „Das Leben des Menschen

ist wie ein Gras“ bis zu der hier besonders naheliegenden

Feststellung, daß man ins letzte

Geheimnis eines Menschen nicht hineinblicken könne.

So war es nun in der Tat, und so hatte es wohl auch früh

begonnen. Schon als kleiner Knabe soll er seine Mutter gefragt haben,

warum machen sich die Männer Frauengesichter, indem sie sich rasieren?

Im Februar 1879 geboren, hatte Gusto Gräser das Gymnasium in Kronstadt

[richtig: Hermannstadt] besucht, dann in Wien die Kunstschlosserei

erlernt, wie es dann aber weiterging, nachdem er bei einem kunstge-werblichen

Wettbewerb

[der Weltausstellung von Budapest 1896] einen Preis gewann und bald

darauf dem kleinlichen Meister, für den er nicht mehr länger das

Frühstück holen wollte, durchgegangen war, das läßt

sich in der perspektivischen Verschiebung von beinahe 70 Jahren nur

noch ungefähr ausmachen. Seine künstlerische Ausbildung kann nicht

sehr lang gedauert haben, denn Gräsers Steinzeichnungen haftet, was

allerdings zum Teil auch ihren Reiz ausmacht, etwas Ungelenkes an; der

Predigerton fehlt selten, etwa wenn das aufbrechende Volk, von einem

rüstigen Großvater angeführt, der das strahlende Enkelkind auf den

Schultern trägt, den im Hintergrund rauchenden Fabriken den Rücken

kehrt und den Spaten schultert, um das Land zu bebauen…

Eine ähnliche Vision vor Augen zog in der Fin de siècle-Stimmung

eine

Schar von Kulturmüden, unter ihnen der belgische Millionärssohn Ödenkoven,

der ehemalige k.u.k. Oberleutnant Carl Gräser und sein Bruder Gustav, die aus Wien stammende Pianistin

Hofmann und ihre Schwester

über die Alpen, um eine Siedlung neuen Menschentums zu gründen. Es

waren die Gebrüder Gräser, die den Platz für das zukünftige

anarchistische Gemeinwesen auf dem später sogenannten Monte

Verità auskundschafteten, das ganz auf freiwilliger Mitarbeit

und „ohne Zwang“ aufbauen sollte. Denn also hatte schon der Bund

geheißen, den Carl Gräser in der Langeweile der galizischen Garnison

Przemysl gegründet hatte. Sein Vorgesetzter, der Erzherzog

Leopold von Toskana,

war bald dazugestoßen, weil ihm die Antwort Carl Gräsers, die als

vorschriftswidrig beanstandete Barttracht sei naturgewollt und

keinesfalls wolle er in ihr Walten eingreifen, gar sehr imponiert

hatte. Nach der Familientradition war es Gusto, der den älteren,

gesell-schaftlich umgänglicheren

aber auch schwermütigen Bruder Carl zum Naturmenschentum bekehrte.

Wenn er also mittelbar zu einem der Katalysatoren des Standesverzichts

des Erzherzogs, des späteren Leopold

Wölfling, wurde, der auch eine Zeitlang auf dem Monte Verità

lebte, so hat er sichtlich in das Rad der Geschichte eingegriffen.

Die Atmosphäre dieser anarchistischen Siedlung, in der man,

wohl von G. Landauer

angeregt, die Ansicht verfocht, daß man

alles, was man zum Leben brauche, selbst erzeugen müsse, an der Natur

so wenig wie möglich verändern dürfe und das Geld nicht gebrauchen

solle, hat Erich Mühsam

prächtig eingefangen. Nicht unkritisch gegen die einzelnen Teilnehmer,

hielt er offensichtlich etwas von der Idee, die sich nicht realisieren

ließ. Ödenkoven war so vorsichtig

gewesen, das Grundstück auf seinen Namen eintragen zu lassen und

betrieb in der Folge das Unternehmen als eine nicht eben billige

Naturheilanstalt, die zahlreiche berühmte Gäste anzog. Die Gräsers

aber lebten weiter konsequent nach dem Prinzip des Tauschhandels, sodaß die Lebensgefährtin Carl Gräsers den

unbedingt nötigen Zahnarzt einmal mit dem Gesang einiger Lieder

bezahlen mußte.

…

Auch Gusto hielt es sein Leben lang ähnlich. Bis ans Ende

seiner Tage dankte er für jede erwiesene Gastlichkeit mit dem Vortrag

seiner Gedichte. Aber ist das so ganz abwegig? Hat nicht Schiller

einmal gesagt, daß gemeine Naturen mit

dem zahlen, was sie tun, edle mit dem, was sie sind? Die Schwierigkeit

ist nur, daß man sich über den Tauschwert

geistiger Güter, über die Gaben der Persönlichkeit, aber auch über

Spruchkarten und Steinzeichnungen weniger leicht einigt als über den

Wert von Gartenfrüchten. Gustav betonte immer wieder, daß

er auch „ohne Geld gedeihe“,

die Anekdote aber, die ein Stuttgarter Freund von ihm berichtet, daß er einmal einen größeren Geldschein, den

er auf der Straße gefunden, mit den Worten „Das

Geld,

das schnöde Geld“ wieder fortgeworfen habe, hat sich wohl kaum

zu der Zeit zugetragen, da er für eine Familie sorgen mußte.

Es war um das Jahr 1908, als Gräser anläßlich

einer Vortragsreihe, die er in Wien hielt, auf seine um ein paar Jahre

ältere Lebensgefährtin Elisabeth

Doerr traf, die Tochter eines

Mainzer Redakteurs, von der es im Roman „Aufstieg“ heißt, „daß

sie schon länger so lebe als er.“ Aus dem selbstgebauten Haus in

Siebenbürgen, das sie planten, ist wohl nichts geworden, dafür zog er

eine Zeitlang mit einem selbstgebauten Reisewagen, zeisiggrün

angestrichen und mit Sprüchen versehen, durch die Lande, wie das J.

Schlafs Erzählung „Fruchtmahl“ beschreibt, die auch seine vielfachen

Beziehungen zur Wandervogelbewegung erwähnt und seine Gewandtheit in

der Diskussionsführung sichtbar werden läßt,

mit der es ihm gelang, das Gespräch immer wieder an sich zu reißen.

Als Familienvater hat Gräser wohl die meisten Kämpfe mit den

Behörden ausfechten müssen, denn natürlich hatte er die Familie „ohne

Zwang“ und ohne Standesamt gegründet, selbstverständlich schickte er

die Kinder nicht in die Schule, die dennoch Lesen und Schreiben

lernten, und ebensowenig kümmerte er sich

um einen Gewerbeschein, wenn er seine Gedichte, Spruchkarten und

Steinzeichnungen vertrieb, „man

gibt, was man gibt“. Und die Polizei, in der wie in jeder

Behörde etwas von einer Primitivperson steckt, die also wie ein

kleiner Junge zum Angriff übergeht, wenn sie etwas nicht versteht und

sich nicht fürchtet, wies ihn aus, sobald sie eine Handhabe fand. So

wurde er 1911[richtig:1912] aus Leipzig wegen Verbreitung unzüchtiger

Schriften ausgewiesen, weil er eines seiner Kinder als kleinen

Nackedei auf dem Pferd reitend photographiert

hatte. Freunde aus der Jugendbewegung behängten daraufhin den zeisiggrünen

Reisewagen mit Korsetten, Büstenhaltern, Modellpuppen und ähnlichen

Attributen und gaben ihm so unter Klampfenbegleitung

das Geleit bis zur Stadtgrenze.

Es ging wohl nicht immer so spektakulär und glimpflich

zugleich ab, immer wieder aber fand er Fürsprecher, die für ihn

eintraten, und es waren darunter wahrhaftig auch solche, die dabei

nicht einmal an die eigene „Publicity“ dachten, wie Richard

Dehmel, Gerhart Hauptmann, Max

Klinger, Thomas Mann und Hans

Thoma. In solcher Situation [tatsächlich in der Nazizeit] ist

vermutlich auch das folgende Gedicht entstanden …

Gebührt nicht diesem Dichtersmann

Ein Freipaß

durch das Land?

Sonst fällt, wie jüngst schon

wieder,

Er, doch getreu und bieder,

Er, Mund der Heimatlieder,

Dem Büttel in die Hand.

Wer tilgt die Schand?

Wer löst Urheimatsohnes Pein,

Daß er sein Herzwerk

wirke

Uns alln

zum Frohgedeihn?

Kolkrab, Bussard ziehn

frei im Land,

Weil sie zu sterben drohten.

Wer hält ob diesem Boten

Des Wildheils seine Hand?

Während des ersten

Weltkriegs wurde Gräser von Stuttgart aus nach Ungarn ausgewiesen,

doch scheint ihm keine Uniform gepaßt zu

haben oder kein geeigneter Feldwebel für ihn verfügbar gewesen zu sein

[er verweigerte den Kriegsdienst], denn eine Notiz der Schweizer

Zeitung „Der Bund“ vom 19. Januar 1917 brachte einen Gabenaufruf von Hermann Hesse für den mit

seiner Familie in Askona lebenden Gräser

und belegt damit sein ziviles Dasein. Von einem selbstgebauten

Einbaum, mit dem er über den Langensee gefahren sei, ist anderswo die

Rede. J. Flach erwähnt die ihr Kind auf der Straße stillende Frau Gräser

als seinen ersten Eindruck von Ascona, und die Freiheit, welche die

Kinder „ohne Zwang“ genossen, ist ebenfalls in die Erinnerungen an

dieses Idyll eingegangen.

Es ging 1919 schnell

zu Ende, als ihn die Schweizer Fremdenpolizei in einem Aufwasch mit

anderen, die sich lästig gemacht hatten, des Landes verwies. Gräser

lebte nacheinander in München, Berlin und Dresden und man sah ihn als

einen der vielen, die um 1920 die „Messiasseuche“

ausmachten. Er pflegte sich damals Arthur

Siebenbürger zu nennen, hielt als „Volkwart“ allwöchentlich Gesprächsabende

in der Aula des Königstädter Gymnasiums am Alexanderplatz ab, und die

Lokalreporter bemerken, daß er mit seinen

Appellen „Zurück zur Natur und

zum deutschen Volkstum“ auch Eindruck auf die „verbittertsten Kreise des Proletariats“ machte, die mit dem

Abzeichen der Kriegsdienst-verweigerer gekommen waren.

„Er schreitet in selbstverfertigtem Gewand, er geht mit

wallendem Haupthaar, er verteilt Sprüche und verbreitet eine

Atmosphäre um sich, die halb achtung-gebietend,

halb komisch wirkt. Seine biblischen Prophetenzüge gehen ins

Altgermanische, ins Wotanspriesterhafte.

Immer gewaltiger tönt sein sonorer Baß

durch den Raum, die rollenden Rs passen

gut zu dem kindlichen Wald- und Naturmenschenpathos mit den ein

wenig skurrilen Wortbildungen, den Assonanzen, den plötzlich

eingestreuten schwerfälligen Verszeilen“. …

Mitte der zwanziger

Jahre [richtig: 1918] trennte sich sein Weg von dem seiner Frau und

seiner Töchter, die wohl mehr in bürgerliche Bahnen einbogen, auch

sollen weltanschaulich-religiöse Gründe eine Rolle gespielt haben.

Gräser wandte sich [1926] erneut nach München, das ihn zur Zeit der

Räterepublik ausgewiesen hatte. Thomas Mann bestätigte ihm im Dezember

1926: „Dieser Mann ist reinen Herzens und liebt Deutschland. Er meint es gut

und freundlich mit uns, und gut und freundlich sollte man ihm

begegnen“. Ob es Erfolg hatte steht dahin [es hatte Erfolg: die

Ausweisung aus Deutschland wurde in eine solche aus Bayern

abgemildert], eine geplante Feierstunde für Michael Georg Conrad, den

„wackeren Achtziger“, wurde jedenfalls verboten, auch saß er wieder

einmal im Arrest.

Er hatte vielerorts

Freunde. 1929 soll er den Vagantenkongreß

in Stuttgart besucht haben [er trat dort als Redner auf]. In der Zeit

vor dem zweiten Weltkrieg steuerte er einmal auf die Wohnung eines

Münchner Schriftstellers zu, der ihn gerade noch kommen sah und sich

verleugnen ließ. Der Naturmensch zeigte sich der Lage gewachsen, rief

den Hausherrn von der nächsten Telefonzelle an und ermahnte ihn mit

sonorer Stimme, das nächste Mal doch mehr bei der Wahrheit zu bleiben.

Dann warf er dem Schriftsteller noch ein Gedicht in den Briefkasten,

in dem die Verse standen: „Sieh, du willst den Mensch beschreiben; kommt er, muß

er draußen bleiben.“ Er tauchte noch in mancher Stadt

Deutschlands auf, bevor er um 1940 [richtig: 1938] ein altes Hausboot

auf der Havel [richtig: auf dem Langen See bei Berlin-Eichwalde]

erwarb, behielt aber auch diese Bleibe nicht lange. Die letzten Jahre

seines Lebens verbrachte er, von den Zeitläuften verhältnismäßg

unangefochten, in einer Dachkammer im Münchner Stadtteil Freimann.

Vielleicht hat der Name den Ausschlag gegeben.

In dieser Zeit ist

auch eine Bilderserie entstanden, die das Münchner Stadt-museum von

ihm, dem „Einsiedler“, anfertigen ließ. Eine Illustrierten-Abbil-dung

aus

den fünziger Jahren zeigt ihn, einen

strahlenden bukolischen Alten, von Blumengirlanden und Früchtekörben

umrankt, zwischen Maiskolben und Weintrauben auf der selbstgezimmerten

Lagerstatt. Ein fröhliches Bild, das nachdenklich stimmt. Gut, daß wir es haben. Denn … ihm nur die Position

der lächerlichen Person zuzuweisen, ohne welche die Gesellschaft

freilich nicht auskommen kann, wäre lediglich eine verfeinerte Form

der Ablehnung, mit der man sich die Einsicht in dieses Leben verbauen

muß. Uns scheint zwar, als ob dieses sein

reibungsreiches Leben einen großen Teil seiner schöpferischen Kräfte,

seiner zweifellos vorhandenen künstlerischen Begabung verbraucht und

vergraben habe. Auch schließt die Notwendigkeit, alles selbst zu tun,

wohl die Spitzenleistung auf einem oder wenigen Gebieten aus, so wie

der freistehende Baum sich kugelförmig allseits ausbreitet, aber

niemals so hoch wird wie der im Kronenschluß

gewachsene. Doch bei diesen negativen Aspekten allein darf es nicht

bleiben! Auch Diogenes hat ähnlich gelebt und die Welt dennoch

bereichert. In des bedürfnislosen Gustav

Gräsers Dachkammer standen die Bleistifte in den Löchern eines

zerbrochenen Hohlziegels und die Stopfnadeln waren in dem Gefilz

eines Vogelnestes untergebracht.

Gräsers Schreibtisch in Freimann

Es ist wohl nicht

überliefert, welches Verhältnis Diogenes zu diesen Gebrauchs-gegenständen

hatte, wenn er dergleichen überhaupt verwendete, aber einfacher hätte

auch er das Problem ihrer Aufbewahrung nicht lösen können. Vielleicht

hat ihn sein selbstgewähltes Leben vor Manchem bewahrt, hat ihn seine

Kutte getragen wie das Ordenskleid einen Mönch. Es könnte sein, daß sich sein Unbewußtes

mit Traumsicherheit die einzig für ihn zuträgliche Lebensform gewählt

hatte.

Was bedeutete er der

Mitwelt? Auch hier empfiehlt sich Aufgeschlossenheit! Gräser, der so

manchen Zug eines alttestamentlichen Propheten aufweist, hat sich in

seiner Bedürfnislosigkeit von dem genährt, was die Bücher Leviticus

und Deuteronomium für die Witwen, Waisen und Fremdlinge an den

Feldecken und in den Weinbergen aus Vergeßlichkeit

übrig zu lassen befahlen. Die Biologen meinen, daß

diese leichte Verschwendung, auf eine Milderung des Konkurrenz-kampfes

zielend, letztlich gute Früchte bringe…

Und wer will sicher

sagen, ob der Archetypus, den Gräser verkörperte, nicht doch auf die

Menschen einwirkte? Ob nicht bei dem einen oder anderen der stumme

Protest des Diogenes gegen den Kult des äußeren Wohlstands Widerhall

fand? Ob die Medizin, die er der Menschheit in allopathischer Form

reichen wollte, nicht doch in homöopathischer Dosis genommen wird?

Aus Martin Müllerott: Gusto Gräser – Prophet auf Spruchkarten.

In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, München 1964, Folge 4, S. 193-198