Gusto Gräser - Martin Heidegger

in Freiburg 1919

in Freiburg 1919

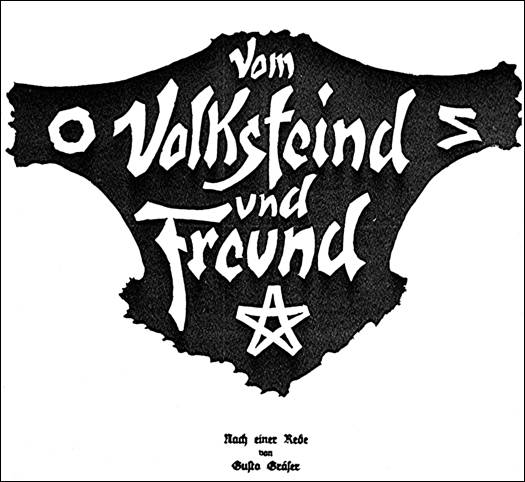

| Vom Volksfeind und Freund Gustos Rede vom 27. Januar 1920 Aufzeichnung |

Gustav Arthur Gräser (1879-1958), der sich Gusto oder auch Arthur Siebenbürger nannte, muss im Herbst 1919 nach Freiburg gekommen sein. Er war 1913 aus Baden ausgewiesen worden, hielt sich also illegal im Lande auf.

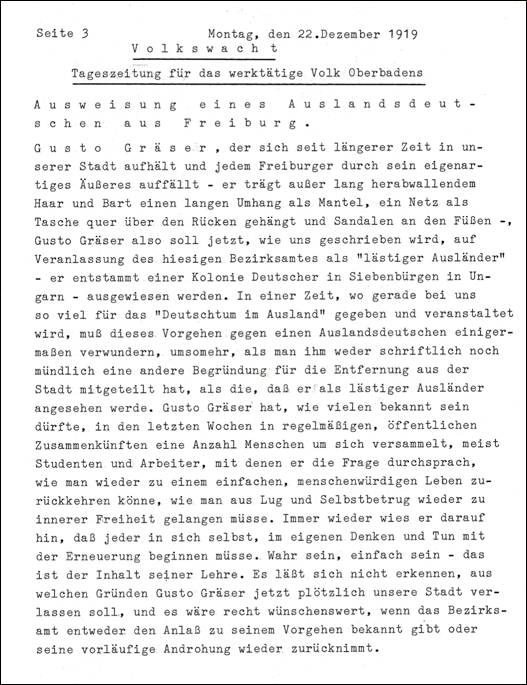

Schon die erste nachweisbare Veröffentlichung über ihn handelt von der

„Ausweisung eines Auslandsdeutschen aus Freiburg.

G u s t o G r ä s e r , der sich seit längerer Zeit in unserer Stadt aufhält und jedem Freiburger durch sein eigenartiges Äußeres auffällt … soll jetzt, wie uns geschrieben wird, auf Veranlassung des hiesigen Bezirksamtes als „lästiger Ausländer“ – er entstammt einer Kolonie Deutscher in Siebenbürgen in Ungarn – ausgewiesen werden.“

Volkswacht. Tageszeitung für das werktätige Volk Oberbadens. Montag, den 22. Dezember 1919, S. 3

Abschrift

Er ist also zu dieser Zeit schon stadtbekannt, hat regelmäßig Versammlungen abgehalten, die hauptsächlich von Studenten und Arbeitern, jungen Leuten also, besucht wurden. Er ist auch schon lang genug am Ort, um Gegenmaßnahmen der Behörden in Bewegung zu setzen, zunächst nur mit der Begründung, als „lästiger Ausländer“ störend zu sein. Auffällig ist, dass gerade eine Arbeiterzeitung sich seiner annimmt. Weiter heißt es:

„Gusto Gräser hat, wie vielen bekannt sein dürfte, in den letzten Wochen in regelmäßigen, öffentlichen Zusammenkünften eine Anzahl Menschen um sich versammelt, meist Studenten und Arbeiter, mit denen er die Frage durchsprach, wie man wieder zu einem einfachen, menschenwürdigen Leben zurückkehren könne, wie man aus Lug und Selbstbetrug wieder zu innerer Freiheit gelangen müsse. Immer wieder wies er darauf hin, dass jeder in sich selbst, im eigenen Denken und Tun mit der Erneuerung beginnen müsse. Wahr sein, einfach sein – das ist der Inhalt seiner Lehre.“

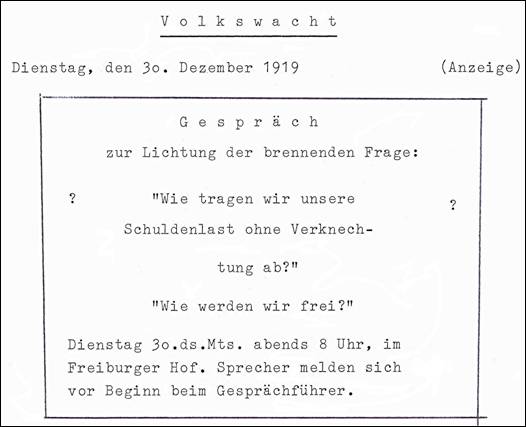

Arbeiter und Studenten hat er um sich versammelt, Studenten, die wohl auch in den Vorlesungen und Seminaren des Privatdozenten Heidegger saßen, suchende Menschen, junge Philosophen. Eine Woche später taucht in der ‚Volkswacht’ eine Anzeige auf, in der Gräser ein „Gespräch zur Lichtung der brennenden Frage: ‚Wie tragen wir unsere Schuldenlast ohne Verknechtung ab?’“ ankündigt. Er nimmt also auf den Versailler Vertrag Bezug und gebraucht ein nicht eben übliches Wort: „Lichtung“. Einen Vortrag beginnt er mit dem Satz: „Heute wollen wir die Frage lichten … „. Lichten mein Dichten: so beginnt eines seiner Gedichte.

Abschrift

Von nun an nehmen die Veröffentlichungen über ihn von Woche zu Woche zu, zugleich verstärkt sich der Widerstand der Behörden. Nicht mehr von Lästigsein ist die Rede, jetzt wird seine Ausweisung von 1913 als Begründung ins Feld geführt. Gräser wehrt sich dagegen mit einem Leserbrief in der ‚Volkswacht’ vom 8. Januar 1920. Der Konflikt spitzt sich zu. Eine Woche später meldet die selbe Zeitung: „Am Montag Nachmittag ist er (Gräser) von der Schutzmannschaft von der Straße weg verhaftet worden und zwar unter Umständen, die einiges Aufsehen erregten. Gräser soll eine Vorladung vor die Polizeibehörde erhalten, dieser aber keine Folge geleistet haben. Vor dem Bezirksamtsgebäude wurde er von mehreren Schutzleuten gefasst und unter Anwendung von Gewalt in die Polizeiwachtstube gebracht. Einige Freunde, die Gräser begleiteten und an seiner Verhaftung Anstoß nahmen, wurden ebenfalls sistiert und auf die Wache gebracht, nach einem längeren Verhör aber wieder entlassen. Die Art und Weise, wie diese Verhaftungen erfolgten, gab den Passanten vielfach Veranlassung, ihrem Unmut die Zügel schießen zu lassen. Wie wir hören, soll sich Gräser nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt oder gar wegen Landfriedensbruch zu verantworten haben.“ (Volkswacht, Donnerstag, den 15. Januar 1920, S. 3)

Die Sache hat sich zu einer Art Meuterei ausgewachsen. Dass der Gesetzesverächter Gräser in Begleitung von Freunden ausgerechnet vor dem Bezirksamtsgebäude aufkreuzte, war offensichtlich eine Provokation. Seine Begleiter dürften Studenten gewesen sein (Arbeiter sind tagsüber bei der Arbeit), die sich mit ihm solidarisierten, dem Staat ein undemokratisches, traditionell obrigkeitliches Handeln vorwarfen. Die ‚Volkswacht’ weiter:

„Keine der ihm zur Last gelegten mehr oder weniger geringfügigen Gesetzesverletzungen ist aber nach unserer Auffassung ausreichend, um daraus die Berechtigung abzuleiten, Gräser aus Baden auszuweisen. Im d e m o k r a t i s c h e n Volksstaate darf auch in dieser Hinsicht nicht mehr nach den alten juristisch-bürokratischen Rezepten verfahren werden. Der Fall Gräser ist deshalb von prinzipiellen Gesichtspunkten aus zu beurteilen. Und dann noch eins: Durch derartige Landesverweisungen leitet man nur Wasser auf die Mühlen der Regierungs-Feinde von rechts und links.“ (Ebd.)

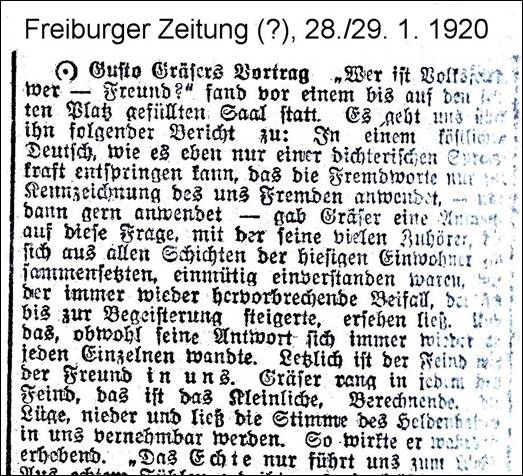

Der Kampf um Gräser, dessen allwöchentliche ‚Öffentlichen Gespräche’ regelmäßig in den Zeitungen angekündigt werden, geht monatelang hin und her in der Stadt Freiburg: in Presseartikeln, Leserbriefen, Flugblättern. Eine Rede Gräsers wird gedruckt und in den Straßen verteilt. Offenbar hatte er Förderer und Helfer gefunden. Auch die bürgerliche Presse, ‚Freiburger Zeitung’ und ‚Freiburger Anzeiger’, schaltet sich ein, bezieht Stellung zugunsten des Verfolgten, bringt enthusiastische Berichte über seine Versammlungen. „Wir wären steuerlos Gewordene“, sagt er, „von aller Ursprünglichkeit Abgetrennte; dies sei der eigentliche Grund aller unserer Leiden und alles Unheils, letzten Endes auch des Krieges“ (Freiburger Zeitung, 18. 2. 1920).

Gräser war – allerdings nur vorläufig – wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Schriftsteller und Akademiker setzen sich jetzt für ihn ein, die Säle seiner Versammlungen sind bis auf den letzten Platz besetzt, seine Reden werden mit „immer wieder hervorbrechendem Beifall, der sich bis zur Begeisterung steigerte“, beantwortet. „Seine Zuhörerschaft nimmt ständig zu“ (ebd.). Eben dies und dass er einen kritischen Vortrag über das Christentum ankündigt, bringt für die Behörden das Fass zum Überlaufen: Zu dem angekündigten Vortrag kommt es nicht mehr, Gräser wird verhaftet und aus Baden abgeschoben.

Gusto

Gräsers Vortrag „Wer ist Volksfeind, wer –

Freund?“ fand vor einem bis auf den letzten Platz

gefüllten Saal statt. Es geht uns über ihn folgender

Bericht zu:

In einem köstlichen Deutsch, wie es eben nur einer dichterischen Sprachkraft entspringen kann, das die Fremdworte nur zur Kennzeichnung des uns Fremden anwendet - und dann gern anwendet -, gab Gräser eine Antwort auf diese Frage, mit der seine vielen Zuhörer, die sich aus allen Schichten der hiesigen Bevölkerung zusammensetzten, einmütig einverstanden waren, wie der immer wieder hervorbrechende Beifall, der sich bis zur Begeisterung steigerte, ersehen ließ. Und das, obwohl seine Antwort sich immer wieder an jeden Einzelnen wandte. Letztlich ist der Feind wie der Freund in uns. Gräser rang in jedem den Feind, das ist das Kleinliche, Berechnende, die Lüge, nieder und ließ die Stimme des Heldenhaften in uns vernehmbar werden. So wirkte er wahrhaft erhebend. „Das Echte nur führt uns zum Wohl. Aus echtem Fühlen gedeiht uns ein kräftiges Führen. Nur fühlende Führung bringt uns zu froher Gemeinschaft, doch die entsetzlich gesetzliche treibt uns zum Wust. Und statt Gemeinschaft macht sich Gemeinheit, statt Gesellschaft Gesindelschaft breit. Der treufreie Mann mit warmem Herz und hellem Haupt bei jedem Werk, er wird zu sein und aller Wohl das Volk zu Eintracht führen, zu Ordnung voll Innigkeit, zu Reinheit voll Kraft.“

In einem köstlichen Deutsch, wie es eben nur einer dichterischen Sprachkraft entspringen kann, das die Fremdworte nur zur Kennzeichnung des uns Fremden anwendet - und dann gern anwendet -, gab Gräser eine Antwort auf diese Frage, mit der seine vielen Zuhörer, die sich aus allen Schichten der hiesigen Bevölkerung zusammensetzten, einmütig einverstanden waren, wie der immer wieder hervorbrechende Beifall, der sich bis zur Begeisterung steigerte, ersehen ließ. Und das, obwohl seine Antwort sich immer wieder an jeden Einzelnen wandte. Letztlich ist der Feind wie der Freund in uns. Gräser rang in jedem den Feind, das ist das Kleinliche, Berechnende, die Lüge, nieder und ließ die Stimme des Heldenhaften in uns vernehmbar werden. So wirkte er wahrhaft erhebend. „Das Echte nur führt uns zum Wohl. Aus echtem Fühlen gedeiht uns ein kräftiges Führen. Nur fühlende Führung bringt uns zu froher Gemeinschaft, doch die entsetzlich gesetzliche treibt uns zum Wust. Und statt Gemeinschaft macht sich Gemeinheit, statt Gesellschaft Gesindelschaft breit. Der treufreie Mann mit warmem Herz und hellem Haupt bei jedem Werk, er wird zu sein und aller Wohl das Volk zu Eintracht führen, zu Ordnung voll Innigkeit, zu Reinheit voll Kraft.“

… Letztlich ist der Feind wie der Freund i n u n s …

Ein Arzt schreibt uns:

Gusto Gräsers Gespräch über die brennende Frage: „Wer ist Volksfeind, wer – Freund?“ ließen uns in diesem „Naturmenschen“ (wie Gräser zu seinem Schmerz meistens bezeichnet wird) einen Menschen kennen lernen, der voll und ganz erfüllt ist von einem unerschütterlichen Glauben an die Herrlichkeit des Menschen. Des Menschen, der sich von den fragwürdigen Führern: Verstand, Berechnung, Lüge losgerungen hat und sein Leben getrost von den Taktschlägen des Herzens leiten läßt. In treffenden Wortspielen wie in innigen Gedichten voller stiller Lebensweisheiten kommt dieser aufrichtende Glaube immer von neuem zum Ausdruck. „Wo Verordnungen wuchern, da wird die Ordnung des Lebens erstickt. Ordnungslust lebt in jedem lebendigen Wesen, schauen wir in die Natur, wie ordnungsreich waltet ihr lebendiger Geist. Zarte Ordnungen strahlen uns da entgegen im Kristall, in der Pflanze, im Tier. Und wir? Wenn wir den unverwußt gestaltenden Geist da drin nur gewähren lassen, wird unser Leben bald voll Ordnung und Schönheit blühen.“

Gusto Gräsers Gespräch über die brennende Frage: „Wer ist Volksfeind, wer – Freund?“ ließen uns in diesem „Naturmenschen“ (wie Gräser zu seinem Schmerz meistens bezeichnet wird) einen Menschen kennen lernen, der voll und ganz erfüllt ist von einem unerschütterlichen Glauben an die Herrlichkeit des Menschen. Des Menschen, der sich von den fragwürdigen Führern: Verstand, Berechnung, Lüge losgerungen hat und sein Leben getrost von den Taktschlägen des Herzens leiten läßt. In treffenden Wortspielen wie in innigen Gedichten voller stiller Lebensweisheiten kommt dieser aufrichtende Glaube immer von neuem zum Ausdruck. „Wo Verordnungen wuchern, da wird die Ordnung des Lebens erstickt. Ordnungslust lebt in jedem lebendigen Wesen, schauen wir in die Natur, wie ordnungsreich waltet ihr lebendiger Geist. Zarte Ordnungen strahlen uns da entgegen im Kristall, in der Pflanze, im Tier. Und wir? Wenn wir den unverwußt gestaltenden Geist da drin nur gewähren lassen, wird unser Leben bald voll Ordnung und Schönheit blühen.“

… Den unverwusst gestaltenden Geist da drin gewähren lassen …

Es

ist ein beachtenswertes Zeichen unserer Zeit, dass die

Vorträge dieses Siebenbürgers, dieses schlichten,

stillen Menschen, stets so viele Zuhörer anziehen, dass der

Harmoniesaal immer bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Denn

Siebenbürger füttert sein Publikum keineswegs mit

irgendwelchen sensationellen Neuigkeiten oder Prophezeiungen, auch

verschreibt er keine fertigen Rezepte und Pillen zur Heilung all unsrer

Nöte. Und dennoch zwingt dieser einfache Mensch seine

Zuhörer in seinen Bann. Auch die, welche nur aus Neugierde

oder Oppositionslust kamen oder sich diesen

„merkwürdigen Heiligen“ nur mal ansehen

wollten. Mit seiner ursprünglichen Menschlichkeit, mit der

Wärme seines nicht durch Hass und Wissens- oder

Machtdünkel erkalteten Herzens möchte er die Menschen

auftauen aus ihrer Erstarrung, aufwecken aus ihrem Schlaf, das

Göttliche, das in jedes Menschen Brust liegt, zum Leben

erwecken. Nicht mit grossem Wortgeklinge, mit Lehren und Systemen.

Darum nennt er diese Abende „Gespräche“,

weil er mit seinem Wort und Wesen dazu Anstoss geben will, dass die

Menschen aus ihrer grossen Not und ihrer Vereinsamung heraus zueinander

sprechen, zueinander kommen wie Freunde, die einander helfen wollen.

Am letzten Abend, in dem über „Pöbelstaat oder Volkreich“ gesprochen wurde, gelang es ihm, in geradezu erschütternder Weise diese schweigenden Glocken im Menschenherzen zum Tönen zu bringen.

Am letzten Abend, in dem über „Pöbelstaat oder Volkreich“ gesprochen wurde, gelang es ihm, in geradezu erschütternder Weise diese schweigenden Glocken im Menschenherzen zum Tönen zu bringen.

Abschrift

Volkswacht, 9. Februar 1920

Ueber Gusto Gräsers Gesprächsabende schreibt uns Herr Schriftsteller E. B.:

Es ist Einer unter uns, der inmitten von Anfeindung, Gehässigkeit, Spott- und Krittelsucht ein verstehender, verzeihender, gläubiger und gebender Mensch blieb. Einer, der spricht als Mensch zum Menschen, der nicht für sich und seine Sache wirbt, sondern einzig und allein um das Herz des andern, des Mitmenschen. Einer, der wecken, lösen will, was noch an Kindlichkeit, Glaubensfähigkeit und Gebebereitschaft im Menschen ist, auf daß er es dienstbar mache im Geiste eines freudigen, wahrhaftigen Gemeinschaftslebens. Er predigt kein System, kein Evangelium – ja, er weist beides von sich als Verführer zur Mechanisierung des Lebens und zur Trägheit des Herzens. Er weiß, daß in jedes Menschen Brust ein lebendiges Gefühl für das Gute lebt. Darum sagt er schlicht und einfach, ohne Pathos: adle den Alltag durch den Mut, du selbst, ganz echt, ganz wahr, ganz hingebend und treu zu sein! Und dein bisher freude- und sinnloses Leben wird erfüllt sein vom warmen Pulsschlag der Liebe. Wie sehr die von Güte und Ruhe getragene Wesenheit dieses Mannes die unruhevoll suchenden Menschen anzieht, beweisen die stets bis auf den letzten Platz gefüllten Säle, in denen er spricht und zum Sprechen auffordert.

Ueber Gusto Gräsers Gesprächsabende schreibt uns Herr Schriftsteller E. B.:

Es ist Einer unter uns, der inmitten von Anfeindung, Gehässigkeit, Spott- und Krittelsucht ein verstehender, verzeihender, gläubiger und gebender Mensch blieb. Einer, der spricht als Mensch zum Menschen, der nicht für sich und seine Sache wirbt, sondern einzig und allein um das Herz des andern, des Mitmenschen. Einer, der wecken, lösen will, was noch an Kindlichkeit, Glaubensfähigkeit und Gebebereitschaft im Menschen ist, auf daß er es dienstbar mache im Geiste eines freudigen, wahrhaftigen Gemeinschaftslebens. Er predigt kein System, kein Evangelium – ja, er weist beides von sich als Verführer zur Mechanisierung des Lebens und zur Trägheit des Herzens. Er weiß, daß in jedes Menschen Brust ein lebendiges Gefühl für das Gute lebt. Darum sagt er schlicht und einfach, ohne Pathos: adle den Alltag durch den Mut, du selbst, ganz echt, ganz wahr, ganz hingebend und treu zu sein! Und dein bisher freude- und sinnloses Leben wird erfüllt sein vom warmen Pulsschlag der Liebe. Wie sehr die von Güte und Ruhe getragene Wesenheit dieses Mannes die unruhevoll suchenden Menschen anzieht, beweisen die stets bis auf den letzten Platz gefüllten Säle, in denen er spricht und zum Sprechen auffordert.

III.

Im Winter 1919/20, zur Zeit von

Gräsers Auftreten und schon früher, befindet sich der Privatdozent Martin

Heidegger in einer grundlegenden Wende. In diese Zeit fällt „die schwere

Loslösung vom katholischen Glauben seiner Herkunft, die mit einer schweren

privaten Krise sowie mit dem Ende und Fazit des Weltkrieges einhergegangen war.

Die extreme Kargheit, die Leere und das ‚Auf-Null-Bringen’ der Analyse und der

Hörer, die uns in der Kriegsnotsemestervorlesung vom Sommer 1919 begegneten,

bezeugen indirekt noch das Vakuum, in das H. mitsamt seiner Zeitsituation

gefallen war. Man kann hier beobachten, wie aus Desorientierung philosophiert

wird, und er selbst bezeichnet seine Ergebnisse als dürftig und ‚kümmerlich’“

(Rentsch 105).

Im Winter 1919/20, zur Zeit von

Gräsers Auftreten und schon früher, befindet sich der Privatdozent Martin

Heidegger in einer grundlegenden Wende. In diese Zeit fällt „die schwere

Loslösung vom katholischen Glauben seiner Herkunft, die mit einer schweren

privaten Krise sowie mit dem Ende und Fazit des Weltkrieges einhergegangen war.

Die extreme Kargheit, die Leere und das ‚Auf-Null-Bringen’ der Analyse und der

Hörer, die uns in der Kriegsnotsemestervorlesung vom Sommer 1919 begegneten,

bezeugen indirekt noch das Vakuum, in das H. mitsamt seiner Zeitsituation

gefallen war. Man kann hier beobachten, wie aus Desorientierung philosophiert

wird, und er selbst bezeichnet seine Ergebnisse als dürftig und ‚kümmerlich’“

(Rentsch 105).

„Wir sind in die Kümmerlichkeit der Wüste gegangen“, sagt Heidegger in der genannten Vorlesung. Wer sich in der Wüste befindet, lechzt nach Wasser.

Ein anderer Heidegger-Kenner, Rainer Marten, Nachfolger auf seinem Freiburger Lehrstuhl, schreibt: „Martin Heidegger wird im Herbst 1919 dreißig Jahre alt. Das ist nicht selten bei geistigen Ausnahmeerscheinungen der lebenszeitliche Kairos, den Aufbruch ins Eigene zu wagen, was für den Philosophen heißt: in die ganz eigene Philosophie. Er bleibt in der Heimat, er bleibt religiös, und dennoch ist für ihn selbst alles ganz anders: Er zeigt sich unumstößlich davon überzeugt, die Notwendigkeit der Philosophie nun mit der eigenen Existenz identifizieren zu müssen. … Gänzlich auf sich selbst gestellt, von allen geistigen Bindungen losgelöst und von allen gesetzlichen und moralischen Verpflichtungen freigestellt, beginnt philosophisches Fragen völlig neu … Das völlig Neue, dessen Zeuge der damalige Hörer wurde und noch heute der Leser wird, fängt nicht bei Null an, ist nicht in einem historischen Sinne anfänglich, sondern, wie Heidegger es selbst nennt, ursprünglich“ (Marten 11-13).

Es ist einfach nicht vorstellbar, dass die Vorgänge um Gräser – das Auftreten eines sokratischen Straßenphilosophen, der Streit um ihn und seine Ausweisung – dem jungen Dozenten verborgen geblieben sein könnten. Die drohende Verhaftung, Verurteilung und Verbannung eines unbequemen Selbstdenkers und Fragenstellers – das war die klassische Urszene, die keinen Philosophierenden unberührt lassen konnte. Die Studenten, die in Gräsers Vorträgen saßen und ihn auf seinen Gängen durch die Stadt begleiteten, seine Flugblätter verteilten, sich seinetwegen sogar festnehmen ließen, sie dürften sich auch an den jungen Lehrer gewandt haben, der selbst erkennbar – und nicht nur von Berufs wegen – ein Suchender war.

Gräser war, allein schon durch seine ungewöhnliche Eigentracht, in den Straßen Freiburgs unübersehbar, er sprach die Menschen auf den Straßen an, er ging auch in ihre Häuser und mit Vorliebe – das ist aus vielfachen Zeugnissen bekannt – suchte er Schriftsteller, Künstler und – Professoren auf. In Heidelberg, Marburg, München, Stuttgart, Dresden, Berlin trug er Kollegen von Heidegger aus seinen Schriften vor. Briefe dieser Zuhörer bezeugen, wie beeindruckt sie waren. „Es ist ein seltenes Erlebnis, einem M e n s c h e n zu begegnen“, schreibt einer von ihnen, Professor in Heidelberg, „in aufrichtiger Verehrung“ (Was ist’s mit Arthur Gräser? S.8).

Ob nun seine Studenten ihn zu Gräser geführt haben oder ob sie umgekehrt Gräser auf den jungen Dozenten aufmerksam machten - der Siebenbürger war jedenfalls ständig auf der Suche nach Suchenden, nach Fragenden – und Heidegger war mit Sicherheit ein solcher Suchender, Denkender, Fragender.

Der Siebenbürger kam zum richtigen Zeitpunkt. Anfang Januar 1919 hatte sich Heidegger in einem Brief an seinen priesterlichen Freund Krebs von jeder „außerphilosophischen Bindung“ an die katholische Kirche losgesagt (Ott 1988, S. 106). Unter dem Einfluss von Kierkegaard hatte er sich losgerissen von seinem angestammten Glauben. Es gehe darum, sich selbst zu wählen, einen Sprung zu tun in das Eine, das Not tut, hatte Kierkegaard gesagt. Und nun stand da einer auf den Straßen Freiburgs, der eben diese urchristliche Unbedingtheit noch überzeugender verkörperte als Kierkegaard selbst. Einer, der das Eine, was Not tut, ergriffen hatte. Er muss Heidegger wie eine Projektion seines eigenen aufgewühlten Innern erschienen sein: Verleiblichung einer Ahnung, Erfüllung einer Sehnsucht, vorlaufendes Bild seines eigenen Seinkönnens. Denn dieser Arthur Gusto Gräser hatte den Sprung getan, allerdings nicht inden christlichen Glauben, sondern, wie Heidegger selbst, aus diesem heraus, ins Offene.

Sie waren sozusagen füreinander bestimmt. Auch von ihrer Herkunft und Artung her. Beide kamen sie, Hinterwäldler im wörtlichen Sinn, aus der hintersten Provinz, beide kamen sie aus frommem Elternhaus, aus bescheidenen Verhältnissen, beide mussten sie im frühen Alter von zehn Jahren auf die schützende Wärme dieses Elternhauses verzichten, waren fortan der ständigen Überwachung durch Geistliche und Lehrer ausgeliefert, wurden zwangsweise überfüttert mit kulturellen Bildungsgütern, die zu ihrer ländlichen Herkunft in keiner fühlbaren Beziehung standen.

Es lässt sich leicht sehen, was aus einem solchen Werdegang hervorkommen musste: der geheime, immer wieder zu unterdrückende Hass auf die amtlich und disziplinarisch waltenden Vertreter des Christentums und der Wissenschaft, auf ihre jederzeit eingeforderte Ideologie, auf die Überlast an Intellektualisierung; zugleich aber Verachtung der weltlichen Güter und zivilisatorischen Genüsse, die diese armen, immer abhängigen Zöglinge von Internaten nie zu kosten bekommen hatten.

Die Sehnsucht nach dem entbehrten Mütterlichen musste wachsen in diesen allzu früh Ausgesetzten, eine Sehnsucht, die die herrschende Kultur, auf die sie doch als geistig Strebende und hoch Begabte verwiesen waren, in keiner Weise befriedigen konnte. Ihre fromme und strenge Gewissenserziehung, ihre Schulung und Intelligenz ließ andererseits eine billige Lösung dieses Konflikts nicht zu. Um seelisch und geistig zu überleben, musste jeder von ihnen die herrschende Kultur, die ihren Hunger nicht stillen konnte, in Frage stellen, musste sie befragen auf das vermisste Mütterliche, Wärmende, Bergende hin, musste diese Kultur einer radikalen Kritik unterziehen und einen anders gewendeten Neuaufbau versuchen.

IV.

„Heidegger fällt auf im Kreis seiner Kollegen. Er trägt Trachtenjacken und Kniebundhosen, derbe Schuhe und Hemden, die außer ihm niemand in einem Hörsaal tragen würde“ (Buschey 2001, S. 133). Und zwar trägt er nicht eine traditionelle Tracht sondern schafft sich eine eigene, persönliche; in der Zeit der Niederschrift von ‚Sein und Zeit’ lässt er sich einen Vollbart wachsen; die Heideggers leben zeitweise vegetarisch.

Wer auch nur wenig weiß von Heidegger, seine Schriften vielleicht nie gelesen hat, der weiß doch dies, kennt dieses Bild: den Mann, der sich in Waldesnähe eine Hütte baut, der dort, wenn immer möglich, in karger Einfachheit lebt, ohne alle modernen Apparaturen, der Holz sägt, Wasser vom Brunnen holt, mit der Zipfelmütze auf dem Kopf abends bei Bauern sitzt, der eine eigenartige Kleidung sich schneidert, ländlich-schlicht, der in kurzen Hosen oder im Skianzug vor ein akademisches Publikum tritt, den ehrenvollen Ruf nach der Hauptstadt ablehnt, lieber in der Provinz bleibt, dort die grünen Feldwege und einsamen Holzwege geht: Heidegger, der kauzige Einsiedler, der Waldmensch, der naturverbundene bäuerliche Grübler.

Deutlich erinnert er – in freilich sehr gemäßigter Form – an jenen Wanderer aus Siebenbürgen, der vor allem durch seine eigene Tracht auffällt, der als Wald- oder Naturmensch bezeichnet wird, der in seiner Dichtung die Hütten feiert und den Wald, der einfach lebt und Einfachheit predigt. „Wahr sein, einfach sein – das ist der Inhalt seiner Lehre“ (Volkswacht, 22. 12. 1919).

V.

Heidegger hatte mit eigenen Augen das Auftreten, die Verurteilung und Vertreibung eines sokratischen Menschen miterlebt, einen exemplarischen Vorgang, der ihn selbst dann nicht hätte unberührt lassen können, wenn er die Auffassungen des verbannten Denkers nicht geteilt hätte. Dass er dies aber getan hat, dafür ist allein schon sein künftiger Lebensstil ein deutlich sprechender Beweis. Dafür legen aber auch schriftliche Äußerungen von 1920 Zeugnis ab, die nun eine ganz neue, entschiedenere, auch eine dringlich-rebellische Sprache sprechen. Man müsse in einem „radikalen Ab- und Rückbau“ eine feste Überzeugung gewinnen von dem „Einen, was not tut“, er müsse das tun, „was ich in der heutigen Umsturzsituation lebend als ‚notwendig’ erfahre, ohne Seitenblick darauf, ob daraus eine ‚Kultur’ wird oder eine Beschleunigung des Untergangs“, schreibt er 1920 (Löwith 1989, S. 28). Und 1921: „Ich mache lediglich, was ich muss … Ich arbeite aus meinem ‚ich bin’“ (ebd., S. 30).

In solchen Sätzen finden wir sowohl das heilige Müssen, die heilige Notwendigkeit und das BIN Gusto Gräsers wie dessen elementare Kulturverachtung.

Gräser will ein BIN im Weltbaum sein. Ums Bin da binnen dreht sich sein Denken, aus heilgem Bin wächst sein Tun. Er verachtet die Bluffkultur, Mordskultur, den elenden Kulturhaufen. Er wettert gegen das faule, falsche Getriebe, den von Tinte betrunknen Betrieb, Vielbetrieb, Krampfbetrieb. Gegen die Vielbetriebefron. Er lebt aus Muss und Urgenuss. Aus heiliger Notwendigkeit.

1919 spricht noch niemand von diesem Assistenten am philosophischen Seminar. Wenige Monate später, 1920: plötzlich ist da eine Fama, eine Faszination, eine charismatische Ausstrahlung – und bald schon wird man ihn den „heimlichen König des Denkens“ nennen (Hannah Arendt).

Zurück