| Aktuell |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

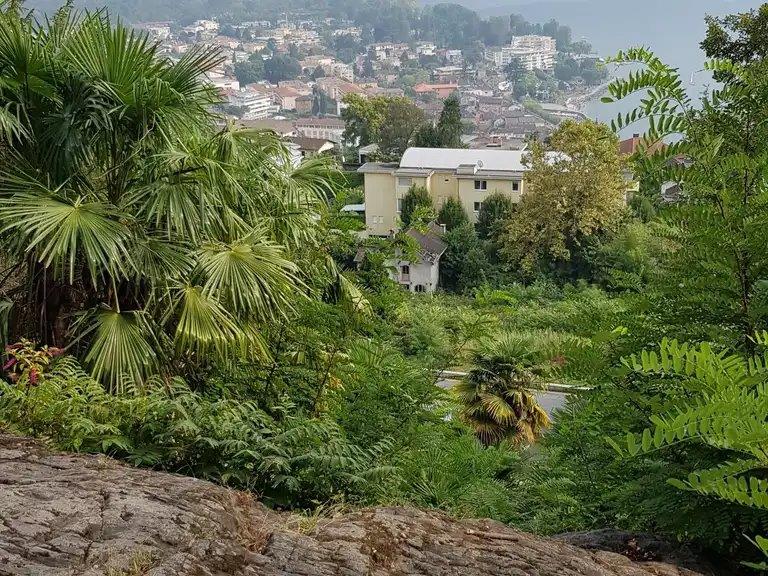

Das von Karl Gräser

erbaute "Gräserhaus" in Ascona. Das von Karl Gräser

erbaute "Gräserhaus" in Ascona.Kommt es unter Denkmalschutz?

Das Verfahren ist noch im Gange (August

2022)!

Ein Kulturdenkmal wird vielleicht doch nicht abgerissen? 3. Mai 2022: Das Haus

wurde gemäss Auskunft der Gemeinde Ascona

gesichert und im Einverständnis mit dem

Besitzer vor Eindringlingen geschützt.

Bereits

jetzt erschlagen von umliegenden Wohnblöcken.

Wasser dringt durch die Schäden am Dach ein.

Der Monte Verità, der

Wahrheitsberg von Ascona, ist weitbekannt als

Hauptort der frühen Alternativbewegung um 1900.

Begründet wurde diese lebensreformerische

Aussteigersiedlung, zusammen mit Genossen, von

den Brüdern Karl und Gusto Gräser aus

Siebenbürgen. Im Widerstand gegen die

Kommerzialisierung des Unternehmens durch den

Kapitalbesitzer Henri Oedenkoven schufen sich

die Gräserbrüder auf eigenem Grundstück ihre

eigenes Reich, eben das große Anwesen mit dem

heute noch bestehenden Haupthaus, dem

Gräserhaus, das jetzt zum Verkauf ausgeschrieben

und zum Abriss bestimmt ist, weil an seiner

Stelle Luxusvillen für Multimillionäre entstehen

sollen.

Das Gräserhaus trägt bis heute den Namen CASA FRANCESCO, Haus des Franziskus. Zwei Fresken mit dem Heiligen schmücken Innen- und Außenwand des Gebäudes. Kein anderer Name könnte besser das urchristliche Wollen der Gräserbrüder bezeichnen. Namentlich Gusto Gräser, der Wanderer, Dichter und Denker, hat diesen Geist der Freundschaft mit Tier- und Pflanzenwelt und mit dem Weltgestirn Sonne in seinem Leben und seiner Dichtung verkörpert. Er wurde damit zum Vorbild für seinen Freund und Jünger, den Schriftsteller Hermann Hesse. Das Gräserhaus war der Ort ihrer entscheidenden Begegnungen in den Jahren 1916 bis 18. Dieser Ort lebt weiter in den Dichtungen Hesses von ‚Demian‘ bis zum ’Glasperlenspiel‘. Das Gräserhaus ist ein Gedenkraum der Weltliteratur. Nicht nur der Weltliteratur, der Weltkunst. Denn hier sind sie ein- und ausgegangen, die Dichter, die Denker, die Tänzer, die Maler: Mary Wigman und Isadora Duncan, Alexej Jawlensky und Marianne Werefkin, Ernst Bloch und Hans Arp und selbst ein gewisser Lenin. Das Gräserhaus auf Monte Verità

Das

Gräserhaus ist ein architekturgeschichtliches

und zugleich ein literaturgeschichtliches

Kleinod. Hier entstand Gusto Gräsers

TAO-Dichtung, hier wurzelt der Demian-Roman

von Hermann Hesse und Ernst Blochs ‚Geist der

Utopie‘. Hier traf sich während des Weltkriegs

die antiwilhelminische Opposition, Dichter,

Künstler und Denker der expressionistischen

Generation. Hier fanden die Ausdruckstänzer um

Rudolf von Laban eine Heimat. Das Gräserhaus,

Herzstück des Monte Verità, ist ein

kulturgeschichtliches Denkmal.

Gäste

im Gräserhaus

Karl Gräsers Naturstuhl, ausgestellt im schweizerischen Landesmuseum Zürich. Ebenso in Darmstadt, München, Wien, Berlin, Barcelona und Ascona durch seinen Wiederentdecker Harald Szeemann. Was hat es mit diesem Stuhl für eine Bewandtnis? – Auf ihm saßen sie alle oder sahen ihn zumindest: die Siedler und Sucher, die Flüchtlinge und Rebellen, die Sozialisten und Anarchisten, die Tolstoianer, Taoisten und Nietzscheaner des Monte Verità, die Naturforscher und Theologen, die Theosophen und Anthroposophen, die Maler und Tänzerinnen, die Dichter und die Denker, von Ernst Bloch bis Emil Szittya, von Lenin bis Isadora Duncan. Hier lauschte fasziniert der Anarchist und Schriftsteller Erich Mühsam den Reden des „originalsten und bedeutendsten unter allen Siedlern“, des „Ausnahmsdeutschen“ Karl Gräser, dessen Schriften er veröffentlichen wollte, dessen Lehren er selbst in seiner Münchner Tat-Gruppe verwirklichen wollte: Den Verfolgten und Ausgestoßenen, den Flüchtlingen und Staatsgefangenen, den Vagabunden, Huren und Militärdienstverweigerern Achtung, Heimat und ein Obdach zu geben, so wie Karl das tat. Hier machte der fourieristische Siedler Karl Gräser den Grazer Psychiater Otto Gross mit dem Sozialphilosophen Charles Fourier bekannt, gab ihm damit den Anstoß zu seiner antipatriarchalen, erotozentrischen Philosophie. Hier saß der holländischen Sozialreformer Frederik van Eeden, der nach seinem Besuch bei Karl sich eine Kopie von dessen Hütte baute. Hier berieten die Gräserbrüder mit dem slowakischen Arzt, Tolstoifreund und Militärdienst-verweigerer Albert Skarvan die Gründung einer Landheimschule auf dem Monte Verità, hier führten sie Gespräche mit russischen Emigranten. Hier schleuderte Gusto Gräser dem fanatischen Ideologen Lenin sein „Vom mammonistischen Konifest zur Menschgesinnung jenseits der Pest!“ entgegen, steckte dem Mittellosen aber doch Reisegeld zu, damit der nach Genf zurückfahren konnte. Hierher kam, um sich trösten zu lassen, die verzweifelte Tänzerin Isadora Duncan, nachdem sie ihre beiden Kinder verloren hatte. Hier bestaunten Kinder aus dem Dorf Ascona zum erstenmal einen nordischen Weihnachtsbaum, hielten Karl aber für einen Schwindler, der ihnen weismachen wolle, dass auf Tannenbäumen Äpfel und Backwerk wüchsen. Hier verkehrte die idealistische Lotte Hattemer, die ganz von den gräserischen Ideen erfüllt war, sie schwärmerisch übersteigerte, sich in Johannes Nohl verliebte und und von dessen Genossen Otto Gross das Gift zu ihrem Selbstmord erhielt. Hier trösteten die schwedische Pädagogin Ellen Key und die deutsche Puppenmacherin Käthe Kruse Karls Lebensgefährtin Jenny Hofmann-Gräser, die sich im Konflikt mit ihrer Schwester Ida Hofmann-Oedenkoven zerrieb, in Depression versank und schließlich im Irrenhaus endete. Hier diskutierten die Gräserbrüder Ernst, Karl und Gusto mit dem baltischen Jungdichter Bruno Goetz, der in der Folge zwei Ascona-Romane schrieb, dessen ‚Reich ohne Raum‘-Roman von C. G. Jung hoch geschätzt und von einer Jung-Schülerin psychologisch kommentiert wurde. Der Malschüler Ernst Heinrich Graeser, der jüngste der Brüder, verkaufte hier seine ersten Ölbilder an den sozialistischen Arzt Fritz Brupbacher und an den Schriftsteller Hermann Hesse. In diesem Haus entzündete sich der Streit zwischen dem ehemaligen österreichischen Erzherzog Leopold von Toskana, der, von Karl Gräser motiviert, auf seine Standesprivilegien verzichtet hatte und sich nun Leopold Wölfling nannte, mit seiner Ehefrau Wilma Adamovic, die sich unbedingt den Gräserbrüdern anschließen wollte – ein nachdynastisches Drama, das jahrelang die Boulevardblätter der Welt beschäftigte und am Ende zur Scheidung der Eheleute und zur Einweisung Wilmas in eine Nervenheilanstalt führte. Von Karl ließ sich auch der Schriftsteller, Maler, Vagabund und Untergrundchronist Emil Szittya befeuern, ehe er mit seinem Freund Hugo Kersten nach Zürich ging und mit seiner Zeitschrift ‚Mistral‘ den Anstoß zur Dada-Bewegung gab. In diesem Hause wurde der junge Erfolgsschriftsteller Hermann Hesse mit Milch, Brot und Obst bewirtet, hier wurde er von Gusto mit Laotse bekannt gemacht, hier lasen sie gemeinsam die ‚Bhagavad-Gita‘. Hier fanden zehn Jahre später die Gespräche statt, die dann im ‚Demian‘ und in ‚Zarathustras Wiederkehr‘ ihren Niederschlag fanden. Hier zeigte ihm Gusto seine Zeichnungen, schickte ihm eine davon nach Bern. Hesse sammelte Spenden für seinen Freund und Meister, die er ihm in diesem Hause übergab. An diesem Ort wurde die Gemeinschaft gestiftet, die unter den Decknamen „Bund der Morgenland-fahrer“ und „Orden der Glasperlenspieler“ in den Werken von Hesse erscheint. An Karls Tisch vesperten nach getaner Arbeit im Garten der bairische Bäcker Oskar Maria Graf und sein Freund Georg Schrimpf, ein künftiger Schriftsteller und ein künftiger Maler, die später Gusto in München während der Revolu-tionszeit beherbergten. Damals aber ging Graf im Streit auf Karl mit der Schaufel los. In Minusio wollten die beiden eine Kolonie à la Gräser errichten, ebenso wie Margarete Hardegger, die Freundin von Mühsam und Landauer, die nach dem Krieg am selben Ort tatsächlich eine Landkommune gründete. In diesem Hause fanden aber auch die Militärdienstverweigerer ein Obdach, die der Schriftsteller und Grossjünger Franz Jung aus Deutschland nach Ascona schleuste. Andere Gäste waren die Wiener Neukunst-Maler Gustav Schütt, Anton Faistauer und Robin Christian Andersen, die im nahen Arcegno ihr zeitweiliges Lager aufschlugen. Hier hielt der Dramatiker Reinhard Goering Einkehr, bevor er zu seiner „buddhistischen Wanderung“ aufbrach, die viel mehr eine gräserische Wanderung war und mit dem körperlichen Zusammen-bruch des Waldgängers endete. Bei Karl musste, sehr gegen ihren Willen aber nach dem Willen ihrer Mutter, die zwölfjährige Hilde Neugeboren, Hesses spätere Freundin und Urbild seiner „Beatrice“ in ‚Demian,‘ in die Lehre gehen, wo die Millionärstochter unter den kargen Bedingungen litt, hungern musste und einen lebenslangen Hass auf die Gräserbrüder entwickelte. Im selben Haus diskutierte Gusto mit dem jungen Philosophen Ernst Bloch, der das „franziskanische Leben“ des Siebenbürgers bewunderte, sich als sein geistiger Bruder fühlte, letztendlich aber sich mit dem TAO, dem gräserschen „Amulett des reinen Herzens“, seinem „Evangelium der Nichtgewalt“ (Bloch), nicht befreunden konnte. Dennoch ging der Wärmestrom gräserischen Denkens in sein marxistisches Weltbild ein, beeinflusste seinen „Geist der Utopie“. Gusto Gräser blieb als Prophet und “Nasiräer“ in Blochs Denken bis zu seinem Ende im Hintergrund wirksam. Der

Philosoph der Utopie gehörte zu den

Bewunderern der Tänzerin Mary Wigman, der

Schülerin von Rudolf Laban, die im Hause

Gräser als Freundin aus- und einging. So auch

befreundete sich Mia Hesse seit 1916 mit

Gustos Lebensgefährtin Elisabeth

Gräser-Streng, zog in ihre Nähe nach Ascona

und nahm die Freundin mit ihren vielen Kindern

in ihrem Hause auf. Sehr zum Verdruss ihres

Exgatten Hermann Hesse, der sich in Elisabeth

verliebt hatte und selbst gern nach Ascona

gezogen wäre. Elisabeth, Urbild von Hesses

“Mutter Eva“, wurde mit ihren Kindern von dem

Maler Adolf Stocksmayr gezeichnet, der auch

Gusto Gräser und Emmy Ball-Hennings

fotografierte. Stocksmayr, der ursprünglich im

Maggiatal eine Kommune à la Gräser begründen

wollte, dann Mitarbeiter in Oedenkovens

Naturheilanstalt wurde, zog am Ende mit seiner

Lebensgefährtin Rosa Krause ins Gräserhaus und

wurde ein Glied der Familie. Nachbarlich

verkehrte auch der Maler und Pazifist Arthur

Segal mit der Familie Gräser, schuf einen

Holzschnitt von deren Haus. Befreundet war er

mit Hans Arp, Sophie Taeuber und Jawlensky,

die zeitweise bei ihm wohnten und bei den

Gräser-Nachbarn mindestens über den Zaun

geschaut haben müssen. Der Tolstoianer Ernst

Frick, die Anthroposophin Iduna Zehnder und

die Rilkefreundin Lou Albert-Lasard gehörten

zu seinen Mal-schülern. Ein anderer Maler in

der Nachbarschaft, der aus Darmstadt stammende

Alexander de Beauclair, kaufte Gusto Gräser

1909 ein Bündel handgeschriebener Gedichte ab.

Hundert Jahre später hat sie seine

Tochter, Hetty

Rogantini-de Beauclair, der „gute Geist des

Wahrheitsbergs“, in einem Winkel ihres

Holzhäuschens wiederentdeckt. Tochter, Hetty

Rogantini-de Beauclair, der „gute Geist des

Wahrheitsbergs“, in einem Winkel ihres

Holzhäuschens wiederentdeckt. So wären

noch viele Namen zu nennen und Geschichten zu

erzählen, die mit diesem Hause und seinen

Bewohnern verbunden sind. Dass der Stuhl am

gewohnten Ort wieder seinen Platz fände und

mit seiner rauhen Gestalt noch manchen

Besucher an die wilde, notvolle Zeit der

frühen Pioniere erinnerte – sehr wäre es zu

wünschen.

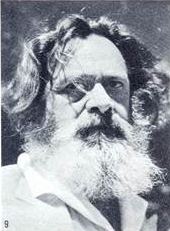

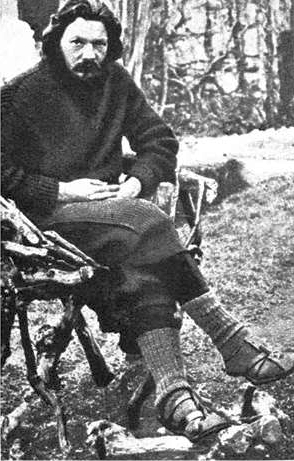

Karl Gräser in seinem Stuhl Hermann Hesse im Demianhaus Hinter hohen, regengrauen Bäumen verborgen stand ein kleines Haus, hell und wohnlich, hohe Blumenstauden hinter einer großen Glaswand …Hermann

Hesse: Demian

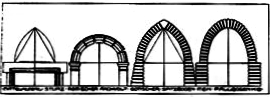

Sonnenfenster im

Gräserhaus

Im Kriegsjahr 1916, in der „brennendsten Epoche“ seines Lebens, wird das Gräserhaus zur Zuflucht für Hermann Hesse, zum Ort seiner Wandlung. Hier lauscht er den Reden seines Freundes und Mentors Gusto Gräser. Hier, bei dem zweimaligen Kriegsdienstverweigerer, findet der vielseits Angegriffene jene Unterstützung und Bestärkung, die er braucht. Der ehemalige Kriegsfreiwillige wandelt sich zum entschiedenen Kriegsgegner und Pazifisten. Hier auch findet er die Inspiration zu einem Roman, in dem er seine Begegnung mit Gräser verarbeitet. In der Erzählung ‚Demian‘, die zur „Bibel der Jugendbewegung“ werden sollte, hat er seinem Freund und zugleich dem Monte Verità ein bleibendes Denkmal geschaffen. Noch sein reifes Spätwerk ‚Das Glasperlenspiel‘, endet auf dem Berg über dem See. Der Tänzer Tito, ein Nachbild Gusto Gräsers, feiert in einem ehrfürchtigen Ritualtanz den Aufgang der Sonne. Mit dem

Eintreten in das Haus des verfemten und

verfolgten „Staatsfeindes“ Gusto Gräser

hat sich Hesses Leben verändert:

Von diesem Tag an ging ich im Hause ein und aus wie ein Sohn und Bruder, aber auch wie ein Liebender. Wenn ich die Pforte hinter mir schloß, ja schon wenn ich von weitem die hohen Bäume des Gartens auftauchen sah, war ich reich und glücklich. Draußen war die „Wirklichkeit“, draußen waren Straßen und Häuser, Menschen und Einrichtungen, Bibliotheken und Lehrsäle - hier drinnen aber war Liebe und Seele, hier lebte das Märchen und der Traum. Das war

nun meine Glückszeit gewesen, die erste

Erfüllung meines Lebens und meine Aufnahme in

den Bund – was würde dann kommen?

Hesse: Demian

Franziskusgeist

im Gräserhaus

Rechts: Fresco

von Alexander de Beauclair im Innern des

Gräserhauses

Die Lebensweise Gusto Gräsers musste jeden Beobachter an den heiligen Franziskus erinnern. So auch Hermann Hesse, der den seltsamen Wanderer 1900 in Basel kennenlernte. Im Zeichen des – von Gräser freilich nicht christlich verstandenen – Poverello konnte der pietistisch geprägte Calwer den Fremdling noch am ehesten verstehen. Sein „Camenzind“ von 1904 trägt denn auch die Züge eines rousseauistisch gewandelten Armutspredigers. „Er strebt von der Welt und Gesellschaft zur Natur zurück“, sagt Hesse selbst. Im selben Jahr 1904 erscheint auch seine Franziskus-Biografie. Mit der Gestalt des franziskanisch verkleideten Gusto Gräser beginnt Hesses literarischer Erfolg, über Nacht wird er berühmt. Sein Camenzind, sagt er, gehöre „nicht zu den Wandervögeln und Jugendgemeinschaften, im Gegenteil … er will nicht den Weg vieler sondern eigensinnig nur seinen eigenen Weg gehen, er will nicht mitlaufen und sich anpassen, sondern in seiner eigenen Seele Natur und Welt spiegeln und in neuen Bildern erleben. Er ist nicht für das Leben im Kollektiv geschaffen, er ist ein einsamer König in einem von ihm selbst geschaffenen Traumreich.“ Damit charakterisiert Hesse seinen Freund und zugleich sich selbst. „Ich glaube, hier haben wir den Anfang des roten Fadens gefunden, der durch mein ganzes Werk geht“, bekennt der Dichter am Ende seines Lebens. Das Gräserhaus

im Juni 2014

|

|||||||||||||||||||||