Im Herbst 1891

wurde Diefenbach vom Direktor des Österreichischen Kunstvereins,

Regierungsrat Terke, nach Wien geholt, um dort eine Ausstellung seiner

Gemälde zu schaffen. In einem notariell beglaubigten Vertrag musste er

sich verpflichten, seine gesamten „Kunstproducte“ dem Verein zur

Ausstellung zu übergeben und seine sämtlichen Entwürfe zu vollenden.

Sein Auftrag war, wie ihm in Briefen mehrfach unmissverständlich

bedeutet wurde, dem von Bankrott bedrohten

Herrn Direktor „schnellstens zu Sensationsgemälden

zu verhelfen“ (B I, 50).

Am 19. December, Abends 10 Uhr, kam ich mit meinen drei Kindern und meinem Schüler in Wien an. …

Die jetzt so nahe Aussicht auf die endlich erlangte Möglichkeit der Bethätigung meines Kunstschaffensdranges aus inneren Gründen und damit zugleich der Wendung meines Schicksals elektrisierte meinen erschöpften Körper und liess mich das Peinliche meines Gastverhältnisses zu dem Verwaltungsrathe Knesek v. Bartosch, in dessen enger Wohnung ich mit meinen Kindern und meinem Schüler auf dem Boden (Beitrag I, 73) schlafen musste und nicht die geringste Bequemlichkeit und Pflege hatte, überhaupt ertragen.

Am Morgen nach unserer Ankunft dachte ich, dass unser erster Gang der in den Kunstverein sein werde, um mich dem Director desselben, von dem Herr v. Bartosch mit gruselnerregendem Respecte zu mir sprach, vorzustellen und die Stätte meiner nächsten eifrigen künstlerischen Arbeiten kennen zu lernen, auf welcher ich die Befreiung aus meiner seitherigen brutalen Unterdrückung endlich zu erreichen dachte.

Auf diese meine nur ausgesprochene Meinung eröffnete mir mein Gastgeber, dass Herr Regierungsrath niemals vor 5 bis 6 Uhr Abends im Kunstverein erscheine und in seiner Privatwohnung nicht gestört sein wolle; er sei ein sehr strenger Herr, mit dem nicht leicht zu verkehren sei; er dulde von Niemandem Widerspruch, da ihm seine 27jährige Thätigkeit als Director des „Oesterreichischen Kunstvereines“ die höchste unwidersprechbare Kenntnis aller in Betracht kommenden Verhältnisse gegeben habe und auch mir ein Auskommen mit ihm nur durch unbedingtes Fügen unter ihn möglich sei! (74) …

Diefenbach wird

als erstes dem Polizeipräsidenten von Wien zugeführt, dem Bartosch ein

ihm nicht mitgeteiltes Schreiben übergibt. Ein Regierungsrat empfängt

ihn freundlich, wünscht ihm Glück zu seinem Aufenthalt und versichert

ihm, dass die gesamte Wachmannschaft Wiens dahingehend verständigt

werde, ihn vor jeder Unannehmlichkeit auf der Strasse (seiner

eigenartigen Bekleidung wegen) zu bewahren und zu beschützen.

Ich schildere diese Polizeivorstellung so ausführlich zur Charakteristik des mir einige Stunden später zu Theil gewordenen Empfanges bei dem Director des „Oesterreichischen Kunstvereines“.

Nach

einigen Begrüssungsworten, deren Phrasenhaftigkeit mich stechend

berührte, sagte dieser mir in grossem Wortschwall: dass er grosse Kämpfe bei der

hiesigen Polizei zu bestehen gehabt habe, um für mich die Erlaubnis zum

Aufenthalte in Wien zu erwirken; die Direction habe geltend gemacht,

dass die Polizei der österreichischen Hauptstadt nur unter der

Bedingung die Erlaubnis zu meinem Aufenthalte in Wien geben könne, wenn

er in seiner amtlichen Stellung als Director des „Oesterreichischen

Kunstvereines“ und als k.k. Regierungsrath durch schriftlichen Revers

garantire, dass ich während meines Aufenthaltes in Wien weder ein Gast-

noch sonst ein öffentliches Local betrete ohne Begleitung, noch auf der

Strasse gehe ohne die Begleitung (75)eines der Verwaltungsräthe des

Oesterreichischen Kunstvereines“. (!) Ferner habe die Polizei als

Bedingung gestellt, dass ich im Kunstverein mit den Besuchern meiner

Ausstellung nicht verkehre und keine Rede halte. Dem ersten Theil

dieser Polizeiforderung habe er ohneweiters durch seine Unterschrift

zugestimmt, mit der Erklärung, dass ich mit meinen Kindern bei der

Familie eines der Verwaltungsräthe des „Oesterreichischen

Kunst-vereines“ untergebracht sei und stets von diesem

Verwaltungs-rathsmitgliede begleitet werde; gegen den zweiten Theil der

Polizei-forderung habe er geltend gemacht, dass mir auf den

vorherzusehenden Wunsch der meisten Besucher meiner Ausstellung die

mündliche Erklärung meiner Gemälde gestattet werden müsse, was ihm dann

nur unter der Bedingung zugestanden worden sei, dass ich hiebei

ebenfalls von diesem Verwaltungs-rathsmitgliede begleitet, sowie dass

dieser in meiner dem öffentlichen Zutritt freistehenden Werkstätte

zugegen sein müsse!

Heute durchschaue ich, wie der Kunstvereins-Director, mich ganz und gar von seiner Leitung abhängig machend, mit meiner Ausstellung sich mit unglaublichem Raffinement eine Sensations-Ausstellung und Schaustellung meiner Person zurechtmachte, während ich damals kaum die Geduld fand, um den Mann ausreden zu lassen, weil mir sofort die ganze Tragweite solcher Beschränkung meiner persönlichen Freiheit bewusst wurde; ich empörte mich gerechtermassen darüber und verlangte, dass er oder Herr v. Bartosch mich nochmals zur Polizeidirection begleite, damit ich mich rechtfertigen könne gegen solche Verdächtigungen, die nicht nur mein öffentliches Ansehen, sondern mein Lebensinteresse und das heiligste Lebensrecht schwer schädigten.

Herr Regierungsrath Terke sagte darauf, dass ich dies nicht dürfe, da es ein Bruch meines Vertragsgelöbnisses sei und meine sofortige Ausweisung aus Wien zur Folge haben werde, indem die hiesige Polizei nicht dulden könne, dass ich über die Münchener Polizei „schimpfe“ und überhaupt weder Zeit noch Lust habe, sich mit meinem „Schicksal“ zu befassen (!).

Mit Blicken und Worten, welche, trotz innerer Empörung, meines Ekelgefühles und meines zitternden Leidenszustandes angesichts der mir bevorsatehenden ungeheuerlichen Aufgabe, mir den freilich sehr zweifelhaften Genuss unsagbarer Komik bereiteten, bedeutete mir der gewaltige Mann, dass ich nur unter der Bedingung im „Oesterreichischen Kunstverein“ Aufnahme finden könne, dass ich mich in jeglicher Hinsicht unter seine Anordnungen und Zurechtweisungen füge, dass ich aber, (76)wenn ich dies thäte und ihm vertrauend folgte, durch ihn meiner „selbstverschuldeten“ Nothlage entrissen und zu einem grossen Künstler gemacht werden könne. . . . .

Sprachlos über solche Schulbubenlection, die mir, dem einundvierzigjährigen, im gewaltigen Lebenskampf um die Verwirklichung höchster Menschheitsideale gestählten Manne da zu Theil wurde, verliess ich in stummer Resignation mit meinem „Gastgeber“ den Kunstverein. Ich dachte nicht mehr daran, dessen Säle und die darin ausgestellten Kunstwerke zu betrachten; ich fühlte, dass noch eine schwere Leidensstation mir bevorstand, ehe ich meine lang ersehnte und heiss erkämpfte Rettung erreicht haben würde, aber in dem Glauben, dass dies die letzte Station sei, zwang ich meine Empörung nieder und rang mich empor zu der inneren Seelenheiterkeit, ohne welche ein Kunstschaffen unmöglich ist. …

„Nur arbeiten“, schaffen – war jetzt mein einziger Gedanke! – Jede Secunde, die ich ohne Malen zubringen musste, brannte mich mit Höllenqualen! …

Am anderen Morgen führte mich mein „Gastgeber“ wieder in den Kunstverein … In lautlosem Schweigen gingen wir durch die Säle, bis wir zu einem Bild kamen, bei welchem Jener zu reden anhub: „Sie sind ein genialer Künstler und Philosoph, aber Frauen- und Mädchenschönheit und –Reize können Sie nicht malen; aber gerade das müssen Sie lernen und auf Ihren jetzt zu malenden Bildern fertig bringen, wenn Sie in Wien Anklang finden wollen. Ihre Bilder sind zu ernst und schwer für die Wiener Gesellschaft.“ Das mir als Vorbild angepriesene Gemälde war eine bis zum Nabel entkleidete Salonhure, mit geistlos, frech-blödem Blick, glatt frisiert, mit geschneckelten Vorderhaaren, „Alles realistisch“ bis auf die Hautporen gemalt und von meinem Custos und Kunstförderer mit cynischem (77) Lächeln betrachtet und gerühmt! In dem hintersten Saale hing ein zweites Gemälde, das eine ganz nackte Frauengestalt ohne jeglichen poetischen Reiz auf einem Bett darstellte, das Ganze würdig zur Zierde eines Bordells; auch vor diesem Bilde bleib mein „Mentor“ stehen, die soeben gealtene Predigt wiederholend. … (78)

Jede Beobachtung und Erfahrung über die Wirthschaft – auf dem mir vom Schicksal aufgezwungenen Wirkungsfelde ekelte mich an! Ich befand mich wie in einem Schraubstock gefoltert. (79)

Als Pinselknecht

im Österreichischen Kunstverein

Am 3. Jänner 1892 konnte ich endlich anfangen zu malen.

Herr v. Bartosch fuhr täglich mit mir von dem äussersten Ende des X. Bezirks (seiner Wohnung) im Stellwagen zum Kunstverein. Die Fahrt von dreiviertel Stunden in dem nicht weich gefederten Wagen, bei strenger Kälte und in meiner schweren Stimmung, griff mich so stark an, dass ich im Kunstverein erst mindestens eine halbe Stunde ruhig liegen musste, ehe meine seit circa zwölf Jahren schwer leidenden Nerven sich so weit beruhigt hatten, dass ich an’s Schaffen gehen konnte.

Nun denke man, dass ich meist Gemälde von 3 bis 4 Meter Länge und 2 bis 3 Meter Höhe zu malen hatte, keinerlei Hilfsvorrichtung mir zur Verfügung stand und ich den oberen Theil der Gemälde in beständigem Auf- und Abspringen von einer, nicht einmal festen, Kiste oder auf schwankendem Brett zwischen zwei wackeligen Leitern, den unteren Teil stets in hockender Stellung arbeiten musste.

Terke hatte aus meinen Gemälden die ihm am geeignetsten scheinenden ausgesucht und mir zur Ausführung derselben einige Naturstudien verstorbener und unbekannter Künstler, sowie ein Blatt aus einem botanischen Werk für eine Vordergrund-Pflanzengruppe gegeben; er erklärte, auf allen meinen Gemälden sei „zu wenig drauf“, „das Publicum verlange für sein Eintrittsgeld Detailaus-führungen der Bilder, und zwar viel Detail“. Auf meinen Einwand, dass es doch dem Künstler gestattet sein müsste, seinem innersten Empfinden in seinen Werken Ausdruck zu geben, wiederholte er in unwidersprechbarer Brutalität: „Das Publicum fragt nichts nach der persönlichen Stimmung des Künstlers, sondern nach einer seinem Geschmack entsprechenden Ausführung der Bilder; ich kenne mach meiner 27jährigen Thätigkeit als Director des Kunstvereines das Wiener Publicum besser als Sie, und wenn Sie Ihre Bilder nicht nach meiner Anordnung ausführen wollen, so stelle ich dieselben nicht aus!“

Innerste Empörung kochte in mir und verschlimmerte meinen Leidenszustand derart, dass mir oft die Sinne schwanden in Aussicht meiner unabwendbaren Vernichtung für den Fall, dass es mir nicht gelinge, in Wien Boden zu fassen. Das Schicksal meiner armen Kinder stand in entsetzlichem Bilde vor meinen Augen. Ich beugte mich.

Gott weiss es, es war nicht Feigheit, dass ich mich beugte! … (B I, 95)

Als Terke

erkrankt, wird Knesek von Bartosch zum Aufseher über Diefenbachs

Malarbeit bestimmt.

Knesek v. Bartosch suchte sich zunächst die für seine Lebensgewohnheiten etwas unangenehme Situation soweit als möglich bequem zu machen.

Zuerst erklärte er mir, dass auch er (wie der Herr „Regierungsrath“) den Geruch der Oelfarben und der grossen Leinwanden nicht zu ertragen vermöge und dass ich ihm deshalb gestatten müsse, dass er rauche.

Dass ich in meinem Leidenszustande die starke Ausdünstung der grossen Flächen-bearbeitung, deren gezwungene Eile die Anwendung von Massen starkriechender Oele erheischte, auch nicht vertragen konnte, zumal im Winter (da der Kälte und mangelnder Vorrichtungen wegen unter Tags schwer gelüftet werden konnte), und nun zu diesem Giftdunst und zu der Ausdünstung von meist sechs Menschen, nun auch noch den widerlichen, mir Schwindel und Erbrechen erregenden Tabak-qualm, der bald den ganzen Raum derart erfüllte, dass ich in Beurtheilung meiner grossen Gemälde beim Zurücktreten gehindert war, erdulden musste, dass ferner diese dreifache Giftatmosphäre die Gesundheit meiner Kinder schwer schädigen müsse, kümmerte ihn nicht. Wenn die Luft so dick war, dass ich das Fenster öffnen und durch einige Minuten in frischer Luft mich erholen musste, beklagte er sich über die eindringende Kälte und über den dadurch vermehrten Kohlen-verbrauch.

Wenn ich mich zitternd am ganzen Leib durch das beständige Malen im Stehen, Auf- und Abspringen, Hin- und Zurückgehen auf die harte Matratze niederlegte, um mich einigermassen auszuruhen und während der Zeit das Gemälde geistig auszuarbeiten, was besonders bei der rasenden Eile meines Schaffens erforderlich war, so trieb er mich an, nicht so lange zu liegen und mich fleissiger „an’s Malen“ zu halten. Kunstschaffen – überhaupt und unsagbar erschwertes Schaffen im besonderen – von Schusterarbeit zu unterscheiden, vermochte der Verwaltungsrath des „Kunstvereines“ nicht und meine Versuche, ihm das vorzustellen, wies der (96) „Director-Stellvertreter“ als „Ausreden“ ab und erklärte, zu wissen, dass ich ohne beständige Peitsche und Anspornungen nichts arbeite, weshalb ich es bis jetzt „zu nichts gebracht“ habe und alle meine Gemälde unvollendet seien.

Um mir das „Faulenzen“ unmöglich zu machen, legte er sich auf die Matratze, entweder stier dem Rauch seiner Cigarre nachschauend oder zeitunglesend oder aber mir predigend über das Unvernünftige meiner „Schrullen“ und über die Folgen meiner etwaigen Renitenz gegen die Anordnungen des Herrn „Regierungsrathes“; diese Folgen würden in nichts Geringerem bestehen als in meiner sofortigen polizeilichen Ausweisung aus Wien, falls der Herr „Regierungsrath“ der Polizei Anzeige machte, dass meine Ausstellung im „Kunstverein“ nicht stattfände.

Unter widerlicheren Umständen sind wohl kaum jemals Kunstwerke entstanden!

Der Kerkermeisterton, mit dem ich beehrt wurde, ward auch bei meinen armen Kindern angewendet, was schwere Folgen hatte, umsomehr, als den Kindern jede Möglichkeit einer ihrem Wesen entsprechenden Beschäftigung und mir, bei meiner Ueberlastung, die Möglichkeit der Erziehung und Belehrung benommen war.

Im Beisein meiner Kinder und meines Schülers wurde ich theils wie ein Staatsverbrecher, theils wie ein Schwindler, der von unehrlichem Credit lebe, theils als unzurechnungsfähiger Trottel behandelt. … (97)

In solcher Lage, deren Qualen gesteigert wurden durch die Verschlimmerung meines körperlichen Leidens, für welches ich jeglicher Pflege und Rücksicht entbehren musste, - entstanden in der Zeit vom 3. Jänner bis zum 17. Februar sämmtliche grosse Gemälde meiner Kunstvereins-Ausstellung. …

Wer bedenkt, was es heisst, in 44 Tagen unter solchen Umständen 11 grosse Wandgemälde zu schaffen, der wird die Bezeichnung meiner Anstrengung mit dem Worte „übermenschlich“ wahrlich nicht übertrieben finden. (98)

Triumph und

Untergang

Tatsächlich wurde die umfangreiche Präsentation Diefenbachscher Werke trotz der Kritik Terkes ein Erfolg: laut eines Berichts im Neuen Wiener Tagblatt strömten in den neun Monaten vom 18. Februar bis 29. Juli 1892 78.000 Besucher in den Kunstverein, darunter auch begeisterte Mitglieder der adeligen Gesellschaft.

Die

Rechnung des Leiters Terke und seines Kassenverwalters Knesek von

Bartosch ging damit auf, denn sie hatten sich aufgrund der zahlreichen

Skandale um Diefenbach eine Publikumssensation erhofft und den Künstler

damit als „Schaubuden-Object“ genutzt, um den hochverschuldeten Verein

zu sanieren. Tatsächlich wurde sogar die gesamte Wachmannschaft Wiens

dahingehend verständigt, Diefenbach von jeder Unannehmlichkeit auf der

Straße seiner ungewöhnlichen Kleidung wegen zu bewahren. Er musste sich

verpflichten, nie ohne Begleitung durch die Leitung des Kunstvereins

die Lokalitäten oder Straßen Wiens zu betreten. Dies empfand er als

Abhängigkeit und gleichzeitig Beschneidung seiner persönlichen

Freiheit. Als Diefenbach die Taktik durchschaute und sich zu lösen

versuchte, gewann ihn Terke erneut mit dem Plan einer

„Weihnachtsausstellung“. Zu diesem Zweck sollte Diefenbach einen Zyklus

von Kolossalbildern malen, der die christliche Weihnachtslegende

visionär darstellte. Voraussetzung des Kunstvereins war, dass

Diefenbach die Herstellungs- und Unterhaltskosten durch ein Darlehen

gegen Verpfändung einiger Gemälde selbst tragen und einen Teil des

Darlehens „aus Dankbarkeit“ dem verschuldeten Kunstverein überlasse

sollte. Dieser Passus des Vertrags sollte zu Diefenbachs Ruin führen. (Claudia Wagner: Der

Künstler KWD, S. 42)

Ein erpresstes

Darlehen

Auf Betreiben

von Terke muss Diefenbach ein Darlehen von 5000 Gulden aufnehmen, das

der Ausstellung zugute kommen soll, in Wirklichkeit aber weitgehend in

die Taschen des Kunstvereinsdirektors fließt. Da Diefenbach das

Darlehen nicht zurückzahlen kann, ist

damit sein späterer Bankrott und die daraus folgende Pfändung seiner

Bilder besiegelt.

Endlich

war das Darlehen zu Stande gekommen. Es waren „uns“ mehrere Darlehen

von verschiedener Seite in Aussicht gestellt, von welchen Terke am

liebsten das größte zu Stande gebracht hätte; er stellte mir, um mich

dafür zu gewinnen, vor, dass ich dann mit einem Male alle meine

Schulden bezahlen und dann erleichtert und ungehindert neue Kunstwerke

schaffen könne. …

Mit

schwerem, gepresstem Herzen gab ich meine Zustimmung. Vor dem

notariellen Vertragsabschluss drängte mich Terke in der so oft an mir

verübten – wie ich später erfuhr, auch von anderen Menschen ihm

nachgeklagten – Weise, welche ich stets als eine rohe Vergewaltigung in

meiner abhängigen Notlage empfand, nach seinem Diktat dem „Werten Herrn

Regierungsrat“ schriftlich zu geben, dass ich von dem „durch seine

Bemühungen (!) und unter Haftung des Kunstvereins (!)“ zu Stande

gebrachten Darlehen dem Kunstverein fl. 2000 als unverzinsliches

Darlehen auf ein Jahr übergebe, fl. 1000 zur Sicherung der

Weihnachts-Ausstellung einschließlich meiner Verpflegung (und

selbstver-ständlich doch auch meiner Kinder) ihm überweise und den Rest

von fl. 2000 nach Abzug der Kosten des Darlehens ihm zu meiner freien

Verfügung (Abzahlung meiner Schulden) in Verwahrung übergebe. Diese „Verwahrung“

begründete er damit, dass ich „überhaupt

nicht mit Geld umzugehen wisse und weder eine Tasche noch ein

verschließbares Gefach zur Aufbewahrung von so vielem Geld habe.“ Als

ich mich gegen diese „Verwahrung“ meines Geldes sträubte, drohte er

mir, seine Unterschrift zu dem Darlehen nicht zu geben, welches dann

nicht zu Stande komme. Dabei trieb er zur Eile, da der Notar und der

Advokat schon im Vorzimmer warteten und ungeduldig würden. Mir war

keine Minute Zeit gelassen zur Begründung meines Widerspruches und zur

Überlegung; in empörender Brutalisierung und förmlicher Überwältigung

wurde ich gezwungen, den Brief wörtlich nach

seinem Diktat zu schreiben, wobei Terke hinter mir stand, jeden

Schriftzug beobachtete und bei jedem Sträuben drängte; sobald ich

meinen Namen unterschrieben hatte, nahm er mir in gieriger Hast das

Schreiben weg und steckte dasselbe, nachdem er flüchtig Sand darauf

gestreut, in seine Tasche. Alles das geschah mit einer mich betäubenden

Schnelligkeit und Sicherheit, welche vorherige zielbewusste Absicht und

große Übung in derartigen Manipulationen voraussetzt.

(Diefenbach in Beitrag I, 248-50)

Als nun

Diefenbach das „Terken-Joch“ abschüttelte und den Kunstverein verließ,

verfügte er, ungeachtet der enormen Summen, die er ins Verdienen

gebracht hatte, über keinen Kreuzer Geld, so dass er in die größte Not

geraten wäre, wenn ihm nicht zur rechten Zeit ein hiesiger Hotelier

hilfreich unter die Arme gegriffen hätte. Diefenbach hatte neun Monate

im Kunstverein förmliche Sklavendienste verrichtet, dem Vereine selbst

enorme Summen hereingebracht, ein Darlehen vorgestreckt u.s.w. und

verließ nun dieses Institut, dessen erste Aufgabe es doch hätte sein

sollen, ihn, den Bedürftigen, auf das Tatkräftigste zu unterstützen –

ärmer als er gekommen war, denn nicht nur, dass er nun mehr Schulden

als je besaß - wurden ihm auch ganz widerrechtlich seine fertigen

Gemälde, die einen Wert von über 10.000 fl. repräsentieren,

zurückbehalten. (Hans

Arnold Schwer)

Nach

einem Jahre übermenschlichen Arbeitens zur Vollendung seiner Gemälde

und schmachvoller Entwürdigung seiner Person, nachdem die Ausstellung

seiner Werke neun Monate lang ganz Wien an sich gefesselt hatte,

verließ Diefenbach in tiefster Not den mit so großen Erwartungen

betretenen Kunstverein: um den gesamten Gelderfolg der Ausstellung

betrogen und seiner wertvollsten Gemälde beraubt, sah sich der

erschöpfte Märtyrer gezwungen, sich und seine Kinder der Polizei als

mittel- und obdachlos anzumelden. Sein Hilferuf verhallte im Lärm des

Großstadttrubels.

(Paul

Ritter von Spaun: Zum Fall Diefenbach, S. 5)

Im Rollwagen

mit seinen Kindern im Wiener Kaisergarten

Zuflucht im

Kaisergarten

Inzwischen

hatte ich auf meinen unzähligen Gängen – die reinste Robinsonade – zur

Erlangung einer geeigneten Wohn- und Werkstätte, die beide in meinem

Leidenszustande und meinen sonstigen Verhältnissen nicht getrennt sein

können, durch den Verwalter des Riesenbaues der „Rotunde“, in dessen

Seitenflügeln ich glaubte mich für einige Zeit „zigeunerhaft“ – wie ich

nun schon einmal geworden bin – mit meiner Familie und meinen „vielen

angefangenen und ewig nicht fertig werdenden“ Bildern einnisten zu

können, erfahren, dass leichter als dieses Asyl von dem

Handelsministerium zu erlangen und für mich einzurichten, die

Überlassung des ehemaligen Lustschlösschens der kaiserlichen Familie im

„Kaisergarten“ am Anfange des k. k. Praters zu erreichen wäre.

(B II, 440)

Vor dem

Pavillon im Wiener Kaisergarten mit Katinka Kolarik (stehend),

Magdalene Bachmann und seinen Kindern (von links) Lucidus, Stella und

Helios.

Silvester

1894

Mit meiner Familie machte ich gegen Abend einen Erholungsspaziergang zu dem Steinbruche von Purkersdorf, um zugleich von dort geeigneten Kies zur Anfertigung der einfachen Rahmen für die neuen Ausstellungsgemälde mitzubringen. Meine Kinder, welche, nachdem sie jetzt keinen verderblichen Einflüssen mehr ausgesetzt waren, ruhig und heiter mich umgaben, freuten sich nach ihren täglichen regelmässigen Unterrichtsstunden durch die ihnen lieb gewordene Lehrerin [Magdalene Bachmann], mir in irgend einer Arbeit behilflich sein zu können, umsomehr wenn dies, wie an jenem Sylvesterabend, mit einem gemeinschaftlichen Gange in’s Freie verbunden werden konnte.

Während

die Kinder auf einem kleinen Handschlitten einen schweren Sack mit dem

uns von dem Steinbruchverwalter sehr freundlich überlassenen Kies vor

uns herzogen und der kleine, stets heitere Lucidus obenauf sitzend sang

und declamirte, erfreute ich mich, gestützt auf den Arm Fräulein

Kolarik’s und Bachmann’s in wehmüthiger Stimmung, das Schicksal meiner

Bilder besprechend, der innigen Harmonie, welche mich jetzt umgab,

welche mich stützte und mich mit Trost und Muth erfüllte.

(Beitrag II, 575)

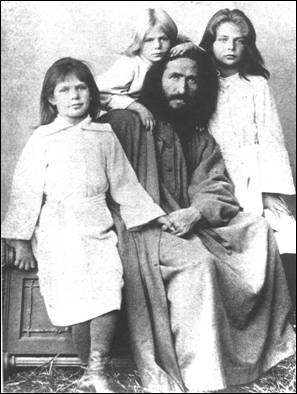

Mit seinen

Kindern in Wien, um 1892

Bittgang zum

Fürsten Metternich

Nach dem

Verlust seiner Bilder und seines gesamten Besitzes war Diefenbach als

Obdachloser in einem leerstehenden Pavillon des Wiener Kaisergartens

untergebracht worden. Im Sommer 1894 sollte er dieses Notasyl räumen,

weil eine Gesellschaft von Millionären mit Fürst Metternich an der

Spitze den Kaisergarten zu einem Vergnügungsplatz für die Wiener

vornehme Welt umwandeln wollte. Weil sich der Fürst in seiner

Ausstellung sehr achtungsvoll mit ihm unterhalten hatte, machte

Diefenbach sich Hoffnungen, bei ihm Gehör zu finden. Er begibt sich zum

Palast des Fürsten, um dort ein weiteres Verbleibendürfen zu erbitten.

In dem Palaste der Fürstin Metternich, welcher ich meine Lage persönlich vorstellen und meine Bitte … wegen meines Verbleibens in meinem seitherigen Asyle … aussprechen wollte, wurde mir von der Verwalterin gesagt, dass die fürstliche Familie zum Sommeraufenthalte in Gloggnitz am Fusse des Semmering weile …

Mit unsagbarem Schmerz und Bangen um das Schicksal meiner Bilder setzte ich mit meinem Kleinen die Reise nach Gloggnitz fort. Dort angekommen, begegnete mir auf dem Parkwege zur fürstlichen Sommerwohnung ein vornehm gekleideter Mann, der mich sehr unvornehm, als ob er einen verdächtigen Vagabunden vor sich hätte, fragte, wohin und was ich wollte. Als ich mich ihm vorstellen wollte, sagte er spöttisch lächelnd: „Ich kenne Sie“; mir zu sagen, wer er sei, hielt er für überflüssig. Durch sein Benehmen wurde mir klar, dass er einer der … Fürstenschützer gegen „Querulanten“, Bettler und Bittsucher sei. Auf meine ruhig bescheidene Antwort auf seine Frage, dass ich in einer drängenden Angelegenheit, von welcher mein Leben abhinge, die Fürstin oder den Fürsten Metternich um Gehör bitten wolle, erhielt ich unter cynisch-höhnischem Lachen die Entgegnung: „Das geht nicht so, wie Sie sich das denken“, und damit die deutliche Weisung, den Park zu verlassen. Auf meine hierauf in etwas festerem Tone wiederholte Erklärung, welcher ich hinzufügte, dass ich sehr leidend sei und im Stehen auf der Strasse (!) ihm nicht mein Anliegen an die Fürstin vortragen könne, sagte er: „Warten Sie auf der Bank vor dem Hause, bis ich zurückkomme.“

Mit beklemmter Brust über solchen Empfang sass ich an der Hinterseite des Hauses auf einer Gartenbank wohl eine Stunde lang, umstanden, umgangen und besprochen von allen männlichen und weiblichen Domestiken der fürstlichen Hofhaltung. Als endlich der Fürstenschützer zurückkam, lud er mich nicht etwa ein, auf seinem Zimmer ihm mein Anliegen vorzutragen, sondern fragte mich – im Beisein der sich bei seiner Annäherung etwas zurückziehenden Domestiken – in barschem Tone: „Also, was wollen Sie?“ Auf meine hierauf kurz und bestimmt gegebene Erwiderung: „Ihre Durchlaucht die Fürstin oder Seine Durchlaucht den Fürsten Metternich lasse ich bitten, mir in einer drängenden Angelegenheit, von welcher mein Leben abhängt, Gehör zu schenken“, ging der „höfliche“ Mann unwillig brummend weg. Welcher Art seine Meldung meiner Bitte bei der fürstlichen Familie war, konnte ich mir denken. Nach kurzer Zeit kam er zurück und sagte zu mir in kaltem. Befehlendem Tone: „Gehen Sie mit mir!“ Als wir in einem entlegenen Parkweg ausser der Hör- und Gesichtsweite der bis zum letzten Augenblicke mich mit Theilnahme und Interesse, jedenfalls mit höherer Würdigung als der vornehme Höfling, beobachtenden Domestiken waren, sagte er, vor einer Bank stehen bleibend: „Setzen Sie sich, wenn Sie leidend sind“, und darauf in schneidend frostigem Tone: „Weder der Fürst noch die Fürstin Metternich wollen Sie empfangen; Sie sollen mir sagen, was Sie wollen.“

Der Ton schnürte mir die Kehle zu und lähmte meine Zunge. Als ich, unter starkem Herzklopfen, ihm meine Lage schildern wollte, unterbrach er mich barsch: „Sagen Sie kurz, was Sie wollen, ich habe keine Zeit, lange Expectorationen anzuhören, die durchlauchtigen Herrschaften erwarten mich zum Déjeuner.“

Als ich entgegnete, dass mein Anliegen nicht in fliegender Hast vorgetragen werden könne und ich um Rücksicht auf meinen leidenden Zustand bitte – die Behandlung krampfte mir die Brust derart zusammen, dass ich kaum mehr zu reden vermochte und mir die Sinne zu schwinden drohten – sagte er in schnarrendem Tone: „Dann warten Sie hier, bis ich vom Déjeuner zurückkomme, ich habe jetzt keine Zeit, Sie anzuhören“, und verliess mich eilenden Schrittes. - - Mit einer Thräne im Auge blickte mich mein, von dem Höfling keines Blickes und keines Wortes gewürdigter Knabe an. Auch mir traten Thränen in die Augen. Ich drückte dem Kleinen die Hand und verliess mit ihm den fürstlichen Park.

(Beitrag II,

557-559)

Krönung eines

Vierundvierzigjährigen

(21.

Februar 1895)

Diefenbach hat

alle seine Bilder verloren, er hat ein Buch von 600 Seiten geschrieben,

um über diesen Appell an die Öffentlichkeit seine Werke

zurückzugewinnen, er arbeitet rastlos an Gemälden für eine neue

Ausstellung. Sein Haus in Dorfen ist gepfändet, er ist in einem

„Notasyl“ untergebracht. Unter diesen Umständen bietet ihm die Feier

seines 44. Geburtstages Bestärkung und Erholung. Freunde und

Verehrerinnen sammeln sich

um ihn und feiern den vom Schicksal schwer Gebeutelten als „Bahnbrecher

einer neuen Zeit“.

Auch der Eintritt in mein vierundvierzigstes Lebensjahr brachte mir noch nicht die so heiss ersehnte Erlösung. Meine Kinder und ein Kreis feinfühlender Menschen boten mir in Verbindung mit Fräulein Kolarik und Fräulein Bachmann zu meinem diesjährigen Geburtstage solche Erquickung, welche mein Auge den ganzen Tag nicht trocken werden liess. August Duesberg war mit seinem Volksquartett für classische Musik und seiner jungen, das Clavier in wunderbarem Spiel beherrschenden Frau auf Anregung der geistreich-ernsten, still wirkenden, halberblindeten Schriftstellerin Frau Anna Lesser-Kiessling zu mir gekommen und gab dem Tag durch sein, mit herzlich familiärer Unterhaltung abwechselndes Spiel hohe künstlerische Weihe; die arme Katinka Kolarik, welche ich so bald durch einen so tragischen Tod verlieren sollte, hatte meine vor drei Jahren von einem Schüler Zumbusch's modellirte Büste mit einem Lorbeerkranze umgeben, dessen weiße Schleife die Widmung trug: "Dem Bahnbrecher einer neuen Zeit!" (Das Hohngelächter aller Philister wird dieser "eitlen" Anmerkung folgen.)

Frau

Finanzrath Ronnek, welche mir, als mich der tobende Sturm meines

Schicksals in ihre Nachbarschaft verschlug, als helfender, rettender

Engel erschienen war, nahm mit ihrer jüngsten, mit meiner

gleichaltrigen Stella befreundet gewordenen Tochter an unserer stillen,

wehmüthigen Familienfeier theil. Dr.

Bönisch, der seit einem Jahre auf seiner eifrigen Suche zur Entdeckung

der Ursache aller Krankheiten des Menschengeschlechtes zu derselben

Erkenntnis gekommen war wie ich und diese Erkenntnis an sich und seinem

Kinde und den ihm vertrauenden Kranken mit wunderartigem Erfolge

bethätigte, war mit seiner Frau und seinem Kinde gekommen und sprach in

einem von den höchsten Menschheits-Idealen begeisterten Gedichte seine

Freude aus über das Finden eines einsamen Wanderers auf diesem Wege,

welchem er sich mit Geist und Seele anschliessen könne; die Lehrerin

meiner Kinder erfreute mich durch ein sinniges Gedicht, das davon

zeugte, dass in ihr mir der Himmel einen Engel zugesandt, der mir

helfe, mein Schicksal zu überwinden und meine Kinder vor einem gleichen

zu bewahren - - -

(Beitrag

II, 577f.)