und

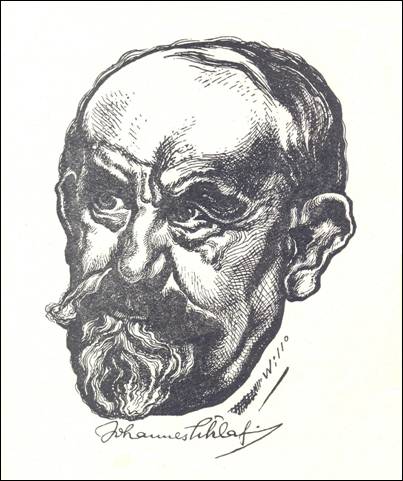

Johannes Schlaf (1862 - 1941)

Ein

Abend

in Weimar

Gusto Gräser bei Johannes Schlaf

|

|

||

| Walt Whitman | ||

| Die ‚Grashalme’ des amerikanischen Dichters Walt Whitman (1819-1892) wurden von Johannes Schlaf ins Deutsche übersetzt. Diese Dichtung des großen Wanderpoeten war für Gräser der Anlass, den Übersetzer zu besuchen. Johannes Schlaf sah in seinem Gast alsbald einen deutschen „Walt Whitman“, den er in Erzählungen und Zeitungsartikeln den Deutschen nahezubringen suchte. | ||

In Weimar wohnt im Jahre 1909 der bekannte Schriftsteller und Kritiker Johannes Schlaf. Zu ihm kommt an einem lauen Frühlingsabend im April ein ungewöhnlicher Besucher: Gusto Gräser. Die Begegnung sollte für beide Poeten von schicksalhafter Bedeutung werden.

Johannes Schlaf (1862-1941), Dramatiker, Romancier, einflußreicher Kritiker, zugleich Verfasser natur- und religionsphilosophischer Schriften, war einer der Wortführer des Naturalismus in Deutschland gewesen, hatte sich jedoch zu Anfang des Jahrhunderts zum naturreligiösen Pantheisten gewandelt. Nach einer schweren gesundheitlichen Krise hatte er sich aus Berlin zeitweise aufs Land, in ein Dörflein zurückgezogen, schrieb nun Romane mystischen All- und Naturgefühls, entwickelte philosophisch eine Gegenposition zu Nietzsches Übermenschenlehre sowohl wie zum desillusionierenden Menschenbild der Naturalisten: Gesucht war die "religiöse Individualität", das "absolute Individuum", der naturfromme, mystische, allverbundene "neue Mensch". Diesen neuen Menschentyp fand er etwa in dem amerikanischen Dichter und Wanderer Walt Whitman verkörpert, dessen Dichtung ‚Grashalme’ er ins Deutsche übersetzte. Als nun der Wanderer und Dichter Gusto Gräser über seine Schwelle tritt, da glaubt er, nach anfänglichem Mißtrauen, den von ihm gesuchten und theoretisch geforderten "neuen Menschen" leibhaftig vor sich zu haben.

Gräser fand in Schlaf einen Freund und Förderer, der sich in mehreren Zeitungsaufsätzen öffentlich für ihn einsetzte und sein dichterisch überhöhtes Bild in seine Erzählungen einbrachte. Die Allianz der beiden blieb freilich für beide Seiten gleichermaßen erfolg- und glücklos. Nicht nur konnte Schlaf seinem Schützling nicht zu der Anerkennung verhelfen, die er verdient hätte - er selbst verlor zunehmend, hauptsächlich seiner naturreligiösen Ideen wegen, an Ansehen und Einfluß und galt schließlich gegen Ende seines Lebens als schrulliger Sonderling.

In seiner ersten spontanen

Äußerung über Gräser, die am 25.April 1909 in der 'Frankfurter

Zeitung' erschien, gibt er einen protokollartigen Bericht seiner

Begegnung mit Gräser. Er zeigt einen noch Suchenden und um

Ausdruck Ringenden, der jedoch sein Grundwort: die Kraft, die

aus der Notbejahung kommt, schon gefunden hat. Gräser ist auf

der Suche nach Freunden und Gleichgesinnten, mit denen zusammen

er auf eigenem Grund und Boden ein Leben jenseits der

Gegenwartskultur aufbauen will. Gerade dies aber sollte ihm

versagt bleiben: die Gemeinschaft der Freunde auf freiem Grunde

- zu unserem Glück. Denn so konnte seine ganze Kraft einströmen

in ein Werk, das uns das von ihm erträumte "Menschenreich" auf

eine dauerhafter bleibende und in Menschenseelen vorwärts

treibende Weise präsentiert: im dichterisch-prophetischen Wort.

Aus der "Frankfurter Zeitung" vom 25. April

1909

_____________________________________________

Gusto

Gräser

Von Johannes

Schlaf (Weimar)

schlage ich die freie Straße ein,

Gesund, frei, vor mir die Welt."

Walt Whitman

Vor

kurzem.

An einem dieser Frühlingsabende. Die Sonne will untergehen.

Das Fenster steht auf. Man blickt ab und zu mal in den

Hausgarten hinunter, wirft einen Blick auf die

Abendsonnenlichter und hört zu, wie die Drosseln singen. - Und

nun ist die Tagesarbeit getan. Ich stehe von meinem

Schreibtisch auf, stecke mir meine Abendpfeife an und mache es

mir zu einem Dämmerstündchen in meinem Klubsessel bequem.

Bin

eigentlich

nicht

besonders guter Stimmung. Habe viel zu tun, allerlei

Schreibereien, die einem nicht gerade am Herzen liegen und

doch getan sein wollen. Es wäre mir wahrhaftig lieber, wenn

ich so bald als möglich meine gewohnten Frühlingswanderungen

durch unsere schöne Weimarer Umgebung unternehmen könnte.

Durch die Felder, über Land, durch Tal und Wald und über Berg,

mir die Lungen so recht herzhaft voll freien Ozon zu pumpen

und von allem möglichen Zeilenkrempel und Alltag mal so recht

von Herzen mich frei zu fühlen! . . . .

Kommt

mit

einem Mal meine Schwester herein, mit allen Anzeichen einigen

Entsetzens, und ruft:

"Hu,

was

kommt

denn da für einer zu Dir?!

"Warum

denn

grade

zu mir?! - Wo denn?!"

"Der

sieht

ja schon ganz wie'n Zigeunerhauptmann aus! Sieh mal! Das ganze

Gartengitter voll Jungens!"

Ich

erhebe

mich einigermaßen neugierig. Richtig, ein ganzes Rudel Jungens

hat sich mit Hand und Fuß an das Gartengitter gekrallt und

starrt, Maul und Nase offen, hinter einer großen

abenteuerlichen Gestalt her, die barhäuptig,mit

schnellen, elastischen Schritten den Gartenweg auf das Haus zu

kommt.

"Lassen

wir

denn

den 'rein? - Aber horch mal! Er kratzt sich unten an der Tür

die Füße ab."

"Na,

wenn

er sich die Füße abkratzt, dann können wir ihn immerhin schon

mal 'reinlassen", entschied ich.

"Hu,

ich

aber nicht!" Und mit lachendem Entsetzen ist sie aus der Stube

in ihr Zimmer, während draußen die Klingel geht.

Ich

gehe

ins Entrée hinaus und öffne; und vor mir steht in der

Dämmerung des Treppenflurs eine hohe, schlanke, stattliche

Gestalt von tadellos freier und ansprechender Haltung. Langes,

kastanienbraunes Haar fällt auf die Schultern herab, und ein

kastanienbrauner Bart umrahmt ein schön regelmäßiges Gesicht

von klarer Farbe, rotbäckig, mit einer leicht gebogenen Nase

und einem Paar prächtigen freiblickenden Braunaugen unter

ausnehmend schön gezeichneten Brauen und einer reinen Stirn.

Der

Oberkörper

dieser

Gestalt trägt eine Art Chiton überworfen aus einem

gelblichbraunen groben Sackstoff, der nackte, hager kräftige

Arme mit schlanken nervigen Händen sehen läßt. Die Beine

stecken in enganliegenden Hosen von dem gleichen Stoff, und

die Füße tragen Sandalen, die mit Riemen die Schienbeine

herauf festgeschnürt sind. Ein netzartiges Wanderbündel hängt

über die Schulter.

Die

braunen

Augen lachen mir entgegen, und eine wohltönende Baßstimme mit

deutlich österreichischem Akzent fragt mich:

"Komme

ich

recht

zu Johannes Schlaf?"

"Jawohl,

der

bin

ich! - Mit wem habe ich das Vergnügen?"

Ich

wußte

nicht recht, wie mir zumut sein sollte. Der Eindruck war,

trotz aller Abenteuerlichkeit, gewiß recht angenehm, aber

zugleich doch auch recht absonderlich. Schon glaubte ich, der

"Naturmensch" Gustav Nagel sei in Weimar aufgetaucht und auf

den Einfall gekommen, mir eine Visite zu machen.

"Gusto

Gräser!" antwortet

die schöne Baßstimme frei und freundlich. "Ich kenne Ihre Whitman-Übersetzung,

die 'Grashalme'. Ich lebe in Whitmanns Sinne."

"Ah

- treten Sie näher!"

Und

die

hohe Gestalt schreitet mit schönstem und ungezwungenstem

Anstand freischrittig und freundlich in mein Arbeitszimmer

hinein; schreitet bis mitten ins Zimmer, schwingt schnell, mit

einer sicheren und anmutigen Bewegung das netzförmige Bündel

von der Schulter, und halb wirft, halb legt er es ohne

weiteres auf die Chaiselongue, wo es wie mit sorgsamem Bedacht

mit einem Mal zweckmäßig, praktisch und ordentlich daliegt.

Und

nun

stehen wir uns mitten im Zimmer einander gegenüber.

"Ich

bin

auf der Durchwanderung nach dem Süden, nach der Schweiz, ein

paar Tage in Weimar, bei einem Freunde. Ich will morgen

weiter. Es verlangte mich, vorher Sie zu sehen."

"O,

das

freut mich. - Sie leben in Whitmans Sinne. - Kommen Sie doch!

Lassen Sie sich nieder."

Und

ich

führe ihn zum Klubsessel und lasse mich ihm gegenüber

gleichfalls nieder, zwischen uns die große Bronzeplatte eines

indischen Tisches, zu der in der Abendsone seine nervig

schlanke Gestalt mit ihrem eigenartigen Anzug so seltsam paßt.

Der

Name

Whitman ist zwischen uns und verbindet.

Gräser

sitzt

vornübergebeugt,

seine hageren, nervigen Arme über die Knie, die Hände

gegeneinandergelegt, vor sich hin gestreckt, die langen

braunen Haare auf die Schultern herab, und blickt mit seinen

braunen, schönbrauigen Augen umher, wie um sich zu dem zu

sammeln, was er mir sagen will.

"Ja,

ich

lebe in Whitmans Sinne", beginnt er dann. "Habe ganz mit dem,

was die Krämerseelen heute Kultur nennen, gebrochen. Habe

nichts mit der papiernen Welt. Will nur frei, nur Mensch sein.

- Wir sind schlaff? So beizen wir uns mit allen möglichen

Kochkünsten; wir schütten Alkohol auf: Hei! wie fühlen wir

uns, wie gehen wir, wie leben wir auf, wie prächtig geht's in

die Höhe! Und um welchen Preis? Wir . . . Wir . . . "

Seine

Stimme

wird etwas ungewiß. Es stürmen so viele Gedanken und Begriffe

auf ihn ein, daß er sie nicht gleich zwingen kann. Er greift

wie suchend mit seinen hageren Armen vor sich hin in die

Abendsonne hinein. Ich stelle fest, obwohl zunächst davon ein

wenig zweiflerisch gemacht, daß diese Gesten dennoch wahr,

impulsiv, natürlich und eigentlich ruhig sind.

"Wir

müssen

. . . Eins tut uns not, ein oberstes Gebot habe ich mir selbst

gestellt: die Not!

Die Not müssen wir über uns stellen, und die Not habe ich über

mich gestellt. Alles Starke kommt nur aus und durch die Not.

Und alle Freude ist gewendet gewandelte Not. - Sie soll mich

geleiten."

"O

ja!

Zu wohl darf's dem Menschen nicht werden,"

stimme ich bei. "Alte Sache, aber es bleibt wohl dabei."

"Frei,

frei

sein;

an nichts mehr hängen, von nichts mehr abhängig sein. Die Not

soll mich zur Freiheit, zu mir selber führen."

Es

entsteht

ein kleines Schweigen.

"Wo

stammen

Sie

her?" fragte ich. "Sie sprechen österreichischen Akzent. Sind

Sie Österreicher?"

Er

blickt

zu mir herüber mit hellem, freundlichem Gesicht, daß zwischen

seinem braunen Bart hervor seine weißen, gesunden Zähne

blitzen.

"Ich

bin

Siebenbürger."

"Ach,

ein

Siebenbürger

Sachse!"

"Jawohl."

Er

blickt

wieder vor sich hin, vornübergebeugt. Alles, was er spricht,

ist Monolog, rückhaltloses Sichgeben und Aussprechen. Es ist

nichts weniger als Konversation, was wir da miteinander haben.

"Ich

lernte

zunächst

als Kunstschlosser. Hielt das nicht aus. Brannte durch. Dann

wurde ich Bildhauer. Auch das gab mir kein

Genüge. Ich wurde Maler. Und auch die Malerei konnte mich auf

Dauer nicht halten. Dann fühlte ich immer mehr, daß ich mich

als Dichter am freiesten und ungezwungensten ausspräche."

"Haben

Sie

schon

etwas veröffentlicht?"

Ich

muß

gestehen, daß mich seine letzte Mitteilung ein wenig

mißtrausch machte.

Wieder

blickt

er zu mir herüber und zeigt seine weißen Zähne.

"Ach,

nicht

doch!

Nur für mich, höchstens für meine Freunde. Ich mag nichts mit

Literaturkrämern zu tun haben. Doch nicht das! Gelegentlich

habe ich Gedichte von mir lithographieren lassen, die ich dann

meinen Freunden schenkte."

Das

berührte

mich angenehm. Es stimmte allerdings zu dem günstigen und

einheitlichen Eindruck, den ich von ihm schlielich gewonnen

hatte.

Er

ließ

die Lyrik übrigens auf sich beruhen. Was wieder gut auf mich

wirkte. In einem versonnenen Nachdenken blickte er vor sich

hin. Dann fuhr er fort. Wir sprachen über Whitman. Das

englische Original der "Grashalme" konnte er nicht lesen. Er

kennt Whitman aus meiner Übersetzung bei Reclam und in der

Übersetzung Wilhelm Schölermanns,

mit dem er persönlich bekannt ist.

"Mit

der

Fellowship haben

Sie keine Berührung?" frage ich.

"Fell

.

. . ?!"

Ich

kläre

ihn auf, daß es in Amerika, England, Frankreich und

Deutschland, auch wohl in Italien und Skandinavien eine freie

Kameradschaft gibt, die sich auf den Namen Whitmans einigt,

spreche von Horace Traubel,

ihrem Vorsteher in Camden bei Philadelphia, der persönlicher

Freund Whitmans war; ich spreche von dem Briefwechsel, in dem

ich mit diesem und jenem aus der "Fellowship" stehe. Und das

alles interessiert ihn.

Es

scheint

ihn ein wenig traurig zu stimmen.

"Ja,

Kameraden,

Kameraden! Die Freunde!" Er streicht sich über die Stirn. "Wo

sind sie? Wo, wann, werde ich sie finden? Wann werden wir uns

zusammenfinden?"

"Sind

Sie

irgendwo

ansässig?" frage ich.

"Ansässig?

Ja,

ja. In Süddeutschland augenblicklich. Aber eigentlich: ich

habe keine Heimat. Ich suche, suche mir erst eine Heimat.

Irgendwo so recht mit seinem ganzen Wesen wurzeln! Das ist ja,

was ich suche, was ich finden will. Wo werde ich meine wahre

Heimat, meine

Heimat finden. Es ist schwer, schwer, schwer! Überall nur

Kultur, nein Unkultur und Unnatur, statt Heimat und Art

Entartung, Kulturlüge!" -

Er

reißt

sich aus der leichten Traurigkeit, die seine letzten Worte

gefärbt hat, los, seine Augen leuchten auf, sein Gesicht

gewinnt seinen freien, kindlich fröhlichen Ausdruck wieder,

und mit einem Mal spricht er mit wunderbar vertiefter,

gefestigter, wohltönender Baßstimme ein Gedicht, eins seiner

Gedichte vor sich hin, mit prächtig natürlichstem Ausdruck.

Ein Gedicht von vollendeter Wahrheit und Aufrichtigkeit der

Empfindung, ein eigenster Ausfluß seiner Seele von bannend

lebendigem und vollkommenem Rhythmus und Wohllaut.

"Sie

sprechen

Lyrik

wie Ihre eigentlichste Sprache,"

sage ich, als er geendet hat. "Sie sprechen die gewöhnliche

Prosa nicht halb so gut."

Obwohl

er

vollkommen

deutlich und ruhig gesprochen hatte, hatten die anstürmenden

Gedanken seine Rede hie und da etwas suchend und ringend

gemacht.

"O ja! Es ist der Rhythmus in mir. Ich trage in mir diesen Rhythmus; und ich spreche mich so am besten und deutlichsten, am ungezwungensten aus," gestand er zu. "Die Heimat! Meine, unsere Heimat! Noch ist sie hier und dort und überall und doch noch nicht gefunden. Aber ich werde mich nie, nie mit etwas Beliebigem zufrieden geben, mit etwas beliebig Zufälligem und Halbem. Ich will nur mich und meine Heimat. Und ich werde suchen und wandern, bis ich gefunden habe. Ich bin jetzt unterwegs nach der Schweiz. Ich hoffe viel von der Schweiz. Ich hoffe, daß ich auch dort die Beschäftigung finde, die mir zusagt. Landarbeit; Feld, Garten."

Ich

sagte

ihm, daß auch ich die Natur liebe und daß es mir viel mehr

wert sei als selbst der wenige, mir zusagende Verkehr, den ich

hier habe, in der schönen Umgebung Weimars umherzuwandern

zwischen meiner Arbeit, die mir mit diesen Freiluftwanderungen

über allem anderen stehe, auch über allerlei guten und

gediegenen Kunstfreuden selbst, die Weimar einem wohl zu

bieten hat und die ich zuweilen genieße.

"Ja," stimmte er mir bei. "So irgendwo

leben und mit seinem ganzen Wesen eingelebt sein: das ist es,

worauf ich hinaus bin. Es kommt mir nicht darauf

an, immer so zu wandern und unterwegs zu sein. Ich will da

leben und seßhaft sein und in solcher Gemeinschaft, die am

natürlichsten meiner Art und Anlage entspricht. Unter

Kameraden und Gleichgesinnten. Aber wo und wann werde ich die

heute finden?"

Und

wieder

geriet er in solch ein prächtiges Gedicht hinein.

Die

Abenddämmerung

ist

im Zimmer; es ist die schönste und eigenartigste Dunkelstunde.

Ich lasse sie noch ein Weilchen dauern, mit Absicht zünde ich

noch nicht die Lampe an. Und wie ich ihm so lausche, seiner

schönen Baßstimme und diesen prächtigen Rhythmen, ist mir, als

einte sich in meiner Seele die Beethovensche Melodie zu

Goethes einzigem Mignonlied mit den freien,

prärieluft-atmenden Rhithmen Whitmans. Und ich fühle jetzt

wirklich restlos, daß mir ein eigenartiger und echter Mensch

da gegenübersitzt und nicht bloß solch ein "Naturmensch", der

entweder halb hirnverbrannt ist oder auf solche Weise von sich

reden machen will. Etwas wie eine besondere Reinlichkeit,

Gesundheit und Klarheit weilt da in meiner Nähe, rastet bei

mir; ein seltsam wundersamer Odem von Freiluft und

Wanderstraße; ein Mensch, ein Eigener, eine wahrhaft suchende

Seele. (Er ist wohl noch nicht 30 Jahre alt.)

Und

wir

sprechen uns weiter miteinander in diese Frühlingsdunkelstunde

hinein.

"O

wandern:" ruft er.

"Freibad! Mit reinem Körper! Das Wohlgefühl der gesunden

freien Luft! Der Verkehr auf den Straßen! Da kürzlich traf ich

ein Paar, dem ich mich zugesellte. Wir sprachen von Nietzsche!

Oder der oder jener. - So anders sind die Menschen, wenn man

sie beim Wandern trifft! - Die Sonne, der freie Sturm und

Regenschlag! Das erst ruft den Menschen hervor!"

Bis

ich

endlich doch die Lampe anzünde, die ich auf den indischen

Tisch stelle.

Ich

stehe

noch. Auch er erhebt sich mit einer rüstigen, freien Bewegung.

Und wir stehen so vor einander und sehen uns an und führen

dies Gespräch weiter.

Ich

frage

ihn, ob er ein Exemplar meiner "Grashalm"-Übersetzung mit auf

die Wanderung nehmen will, und er freut sich, es zu bekommen.

- Ich reiche es ihm. Er bedauert, daß das Gedicht von "der

freien Straße"

nicht in Schölermanns Übersetzung steht.

"Ach,

ich

glaube

übrigens: in meiner auch nicht?" äußere ich, weil ich es in

diesem Augenblick nicht mit aller Sicherheit weiß.

"Aber,

o

doch!

Aber gewiß!" ruft er und runzelt ein bißchen die Stirn, ist

ein wenig ungehalten. Vielleicht weil er glaubt, ich zweifle,

daß er meine Übersetzung wirklich gelesen hat.

Aber

da

hat er schon aufgeschlagen und gefunden. Und mit dem Buch

vorüber gegen die Lampe hin und auf dem indischen Tisch

niedergebückt mit seinem klaren, rotwangigen Gesicht, seinen

kastanienbraunen Haaren, liest er mit seiner schönen

Baßstimme:

Gesund, frei, vor mir die Welt;

Vor mir der lange, braune Pfad, der mich führt, wohin ich will.

Fortan verlange ich kein Glück; ich selbst bin das Glück.

Fortan erinnere ich nichts mehr, verschiebe nichts mehr, brauche nichts.

Vorbei sind die Klagen zwischen dumpfen vier Wänden und Bibliotheken,

vorbei gallige Kritik.

Rüstig und zufrieden schreite ich die freie Straße hin.

Wort

für

Wort stimmte es auf ihn selber.

Und

nun

schweigt er, noch in dieser vorgebeugten Haltung verharrend,

mit seinen lachenden braunen Augen versonnen in das Buch

blickend; bis er sich plötzlich lebhaft aufrichtet, mich

anblickt und mit herzlich fröhlichem Impuls ruft:

"Geben

Sie

mir

Papier! Ich will Ihnen einen meiner Sprüche da lassen!"

Und

er

sitzt an meinem Schreibtisch und schreibt mit einer sicheren,

hier und da mit prächtigen, sehr regelmäßigen Schleifen

ausholenden, in dem Typ ihrer lateinischen Buchstaben

überraschend gleichmäßigen Schrift:

Jene sind es, die vom Herzensgrund

Treulich wandeln mit sich selbst im Reinen,

Mit Sich Selbst in frohentschloßnem Bund -

Jene sind's, die trotzend allen Mühn

Tiefgetrost nur Unserer Heimat glühn.

Und

noch

ein paar Worte des Abschiedes, rüstig schreitet er dann zur

Chaiselongue hin, nimmt mit einem sicheren Schwunge das

Wanderbündel auf die Schulter; und nun stehen wir einander

gegenüber, reichen uns noch enmal die Hand, und er schreitet

hinaus, barhäuptig mit seinen langen Haaren. mit seinem

wunderlichen sackartigen Chiton und seinen Sandalen. Und noch

einmal auf dem Treppenflur reichen wir uns die Hand und ein

"Auf Wiedersehen!" . . . .

Und

nun

bin ich wieder allein in meinem Arbeitszimmer. Und mir ist so

wunderlich zu Mut, als sei mir wirklich so recht froh, frei

und freundlich der große gute Walt selber da plötzlich ins

Zimmer gekommen, hätte eine Stunde bei mir gerastet und mich

so recht herzlich erquickt . . .

Wandre

gut,

Gusto Gräser! Und finde die Heimat, die Du suchst! . . .

Johannes

Schlaf

Holzschnitt

von

Willo Rall

"Ich bin nur da!"

Gusto

Gräser

spricht mit Johannes Schlaf

Im

Frühjahr

1909 besuchte Gräser in Weimar den damals berühmten

Romanautor, Dramatiker und Kritiker Johannes Schlaf

(1862–1941). Dieser berichtet darüber in seinem Tagebuch und

in mehreren Zeitungsartikeln. In dem Roman ‚Aufstieg’ von

1911 hat er Gusto Gräser als „Georg Klinghammer“

porträtiert. Ihm sind die folgenden Auszüge entnommen.

Ott hockte auf dem Fußboden mitten zwischen den Kindern und einem lustigen, kunterbunten Haufen von Spielzeug. Stine hatte das kleinste auf dem Arm und zeigte ihm den Baum. Das warme Zimmer schallte von Kinderlärm, Geplauder und fröhlichem Lachen, als Otts gutes Gehör plötzlich draußen im Haus eine Art von Lärm wahrzunehmen glaubte.

„Nanu, Mutter! Was gibt’s denn da?!“ rief er, erhob sich schnell, setzte sich die Sportmütze auf und begab sich hinaus, um nachzusehen, was es gäbe.

Draußen angekommen gewahrte er unten im Hausflur zwischen dem Gesinde eine wunderlich abenteuerliche, barhäuptige Gestalt mit lang und schlicht herab-fallenden schönen braunen Haaren, einem sackartigen, groben, gelbgrauen Kittel, der um die Hüften durch eine Art brauner Schnur zusammengehalten war, und unter dem ein paar anliegende Hosen von gleichem Stoff hervorkamen, die bis zu den Knieen kreuzweise mit Lederriemen überbunden waren. Ein Mantel von gleichem Stoff wie dieser Anzug hing dem Mann hinten auf dem Rücken herunter, an den Füßen trug er derbe Ledersandalen und hatte eine Tasche über der Schulter hängen. Oben sahen aus dem Kittel frei ein schöner, schlankkräftiger Hals und ein Teil der Brust hervor, gerötet von der harten Winterkälte, die draußen herrschte; und auch die beiden hageren, aber muskulösen Arme, die, zur Hälfte nackt, aus weiten Halbärmeln hervorkamen, zeigten sich von der Kälte gerötet.

Der Mann zeigte schöne, regelmäßige Gesichtszüge von klarem, weißem und rotem Teint, eine kräftige, aber ebenmäßige Nase, hatte einen braunen Kinnbart und ein braunes Schnurrbärtchen, das einen angenehm rotlippigen Mund freiließ. Seine braunen Augen waren klar und strahlten Gesundheit und fröhliche Lebenskraft aus. Die Haare, die von einer Art Binde zusammengehalten wurden, umrahmten eine hohe, freie Stirn.

Stattlich, schlank, kräftig, ungezwungen aufrecht stand er in prächtiger Haltung, freihändig unter den Leuten, die ihn zu bereden suchten, dass es hier nichts für ihn gäbe, während er mit einer klangvoll schönen Stimme ohne jede Ungeduld und Aufgebrachtheit und zugleich ohne jede Demut sie zu überzeugen suchte, dass er nicht gekommen sei, um zu betteln, sondern mit dem Hausherrn über etwas zu sprechen.

Ott stieg, unwillkürlich interessiert, die Treppe hinab und fragte, was es gäbe und wer er wäre?

„Sie sind Herr Ott?“ fragte der Fremde, indem er durch die zurückweichenden Leute einen Schritt auf Ott zu tat.

„Ich heiße Georg Klinghammer. Man nennt mich ja wohl einen Naturmenschen. Mag ich vielleicht einer sein. Jedenfalls bemühe ich mich nichts zu sein, als ein Mensch und unbekümmert dem nachzuleben, was ich als mein eigenstes Wesen erkannt habe; dem Geheiß einer Stimme, die nicht mehr von außen kam, sondern aus mir selbst und Eigengebot war.“

Ott hatte zuerst geglaubt, er habe es mit einem Gestörten zu tun, aber die freie und schöne Haltung, die völlige Ungezwungenheit des Fremden, sein angenehmes und gesundes Aussehen und der freie, klare Blick seines Auges fingen an, ihn näher zu interessieren. (S.582-84) …

„Sie sagten, daß Sie sich ein Haus bauen wollen?“ nahm Ott das Gespräch wieder auf.

„Ja, aus Holz und Steinen. – Ich gedenke über Wien nach Siebenbürgen zu gehen und mir dort Land zu kaufen. Ich treffe in Wien das Weib, mit dem ich mich verbinden will.“

„Sie lebt auch so wie Sie?“

„Ja, und sogar schon länger wie ich.“

„Sie werden sich auch nicht standesamtlich eintragen lassen?“

„Nein! Auch das Standesamt haben wir nicht mehr nötig. Der Sinn für das Standesamt ist mir mit allem anderen vergangen. Ich verurteile es nicht, will es nicht abschaffen: aber es selbst wird sich abschaffen.“

„Ja, aber sagen Sie mal: eins versteh’ ich dann aber bei alledem nicht. Sagten Sie nicht, daß Sie Land kaufen wollten? Wenn kein Standesamt für Sie mehr existiert, wie kann dann noch ein Kaufabschluß für Sie existieren?“

„Könnnte ich mir das Land ohne weiteres aneignen oder könnte ich es geschenkt bekommen, so würde ich es nehmen.. Da ich es aber nicht kann, so muß ich es mir kaufen. – In der Schweiz hatte man mir eine Höhle und ein Stück Land geschenkt. Aber das Land war so steinig, daß schlechterdings nichts damit anzufangen war. Ich habe es wieder aufgeben müssen. Aber ich durfte dort im See fischen so viel ich wollte und für mich gebrauchte.

Aber ich leugne ja nicht und kann nicht übersehen, daß da, wo eine Loslösung von einer Gemeinschaft, auch noch ein Zusammenhang mit ihr ist. Ich verschließe mich nicht gegen die Notwendigkeit dieses Ueberganges. Man wird mit mir in gesellschaftlichem Sinne nichts anfangen können, absolut nichts, man wird mich höchstens wie einen harmlosen Irren behandeln müssen, der Niemandem schadet, der aber auch in keinen Vertrag zu binden ist. – Da ich aber Land bedarf und da das Land im Besitz der Gesellschaft ist, muß ich es ihr abkaufen. – Ich stehe ja im übrigen auch insofern in Zusammenhang mit der Gesellschaft, als ich mich ihr frei darbiete mit dem Heil, an dem sie selbst gesunden kann und eines Tages gesunden wird. So geh ich unter den Menschen umher, und so werde ich mit meinem Weibe und meinen Kindern unter ihnen hausen. Als ein Vorbild, das die vollendete Einheit von Körper und Seele und ihre erreichte Genesung und Vollkommenheit darbietet. Ich entziehe nichts, ich stehle nichts und stehle mich auch nicht weg, verachte und verurteile nicht: ich bin nur da! - Mitten unter ihnen, die sich vollenden wollen, bin ich für sie da. … Verkaufen sie mir Land zu einem Anwesen, so verkaufen sie es sich selbst und niemand sonst. Und geben sie mir das Geld dazu, so geben sie es sich selbst. … Das ist der Sinn, in dem ich mir Land kaufe.“

„Wie verschaffen Sie sich aber das Geld dazu?“

„Ich gehe zu denen, die Geld übrig haben und erbitte es von ihnen, indem ich mich ihnen selbst darbiete … Und ich werde so lange sammeln und mich vortragen, bis ich soviel Geld habe, um mir Land zu kaufen und mein Haus zu bauen, um dann vom Ertrag meines Anwesens für mich selbst, mein Weib und meine Kinder leben zu können.“ …

„Wie alt sind Sie?“

„Ich stehe in meinem dreißigsten Lebensjahr.“

„Haben Sie denn aber gar keine Genossen?“

„Ich werde dort mit drei Leuten zusammenleben, die so leben wie ich. – Wohl, ich suche Gefährten. Und ich denke, es werden mit der Zeit dort noch mehrere zusammenkommen. – Aber sie sind so schwer zu finden. Es sind noch so erschrecklich wenige, die über den dunklen Punkt weg zur Freiheit und zum wahren Leben hindurch-zudringen vermögen. Mancheiner, der die Sehnsucht und den Trieb hätte, ist zu starr und hart befangen, oder noch in einen Haß und eine sogenannte Abrechnung mit der Gesellschaft verstrickt und vermag nicht zu erkennen, daß er diesen Haß doch nur gegen sich selbst richtet und sich in seinem wahren Leben selbst schädigt.“ …

Er aß dann mit Otts zu Mittag, blieb noch bis in den Nachmittag hinein und überraschte sogar Stine als ein heiterer, unerschöpflicher und sehr unterhaltsamer Erzähler.

Dann ging er. Leichtfüßig, elastisch, ohne vielen Abschied, um Ott für immer aus dem Gesichtskreis zu entschwinden. (S. 598-603)

Aus Johannes

Schlaf: Aufstieg. Roman. Berlin 1911

von Whitman

_____________________________________________

Gusto

Gräser

Von

Johannes

Schlaf, Weimar

Vor nunmehr zwei Jahren empfing ich hier in meinem Weimar an einem schönen Frühlingsnachmittag, an dem unten im Hausgarten die Rosen blühten und die Amseln sangen, einen seltsamen Besuch. Ein schlankkräftiger, mittelgroßer, schöngewachsener junger Mann trat bei mir ein. Er nannte sich Gusto Gräser und stellte sich mit wohllautender, tief und dunkeltönig frischer Stimme ausdrücklich als jemand vor, der Walt Whitman liebe. Sofort Grund genug, dass ich ihn willkommen hieß. Obgleich mich sein Äußeres anfangs reichlich so befremdete, wie anzog. Ich lud ihn ein, Platz zu nehmen: und dann saßen wir einander gegenüber, wobei sich seine so ungewöhnliche Erscheinung in dem Klubsessel sehr eigenartig ausnahm.

Er wiederholte, dass er Walt Whitman liebe, dass er mein Interesse für den Dichter der „Grashalme“ kenne, und dass er mich aus diesem Grunde aufgesucht habe. Später erfuhr ich gelegentlich, dass er aus guter Familie stamme, dass einer seiner Brüder Offizier, der andere Maler sei. Gusto selbst war zuerst Kunstschlosser gewesen, alsdann Bildhauer und Maler, hatte indessen in all diesen Berufen nicht gut getan, bis er schließlich seinen Beruf zum Dichter und noch besser: seinen Beruf, Mensch und nichts als Mensch zu sein, erkannt hatte. Er pries die Not, den Mut und die Einfachheit ländlichen Lebens als Urheber jedes wahren Glückes, und mehr als seine Worte bezeugten sein gesundes, frisches, kräftiges Aussehen, seine elastischen und doch ruhigen Bewegungen, seine freie und ungezwungene Aeußerungsweise, dass er sein wahres Element gefunden hatte. – In verstandesgemäßer Weise drückte er sich nicht besonders glücklich aus; förmlich gebannt, gebannt von der unmittelbaren Offenbarung einer durchaus eigenartigen Wesenseinheit lauschte ich ihm aber, sobald er in seine eigentliche Aeußerungsweise, die emotionale, überging und gar in Versen zu sprechen begann!

Es will etwas sagen, nicht im mindesten peinlich oder wohl gar pathologisch berührt zu werden, wenn jemand in der Unterhaltung sich auf eine derartige Weise mitteilt, und gar davon hingerissen zu werden.

Kurz: ich merkte sofort, dass mein anfängliches Mißtrauen, es mit so einer Art von „Naturmenschen“ vom Schlage der Gustav Nagel zu tun zu haben, ungerechtfertigt war.

Seitdem sind mehr als zwei Jahre vergangen. Gusto Gräser hat ein ihm vollständig gleichgesinntes Weib gefunden, das ihn zum glücklichen Vater gemacht hat und das, wie ich beurteilen darf, da Elisabeth Gräser – eine geborene Rheinländerin und gleichfalls guter Familie entstammend – mich inzwischen gleichfalls besucht hat, genau den gleichen Eindruck einer wesensechten Ausnahmenatur bietet.

Einen Dichter annte ich

Gusto Gräser. Und ein solcher ist er auch. Und zwar, wie wir

gleich sehen werden, ein wahrlich nicht unbedeutender, ein

gewiss sehr eigenartiger. Obgleich ich ihn weit mehr und in

weit bedeutsamerem und wichtigerem Betracht einen

M e n s c h e n nennen müsste. Aber es besagt auch

gerade wieder so sehr viel und wichtiges, dass er gerade ein

Dichter ist! Dass er als ein solcher inmitten unserer heutigen

Aesthetizismen und Theoretisierereien über sich selbst

hinaus zu seiner höheren menschlichen Einheit gelangt ist.

Sogar noch in einer entschiedeneren Weise als die anderen, von

denen wir heute wissen, und die als Dichter oder Denker

sicherlich weit höher einzuschätzen sind: die Björnson,

Strindberg, Tolstoi, Maeterlinck, Verhaeren, die uns heute

gleichfalls wichtiger in ihrer Eigenschaft als

Individualitäten im Sinne des seiner Vollendug nahenden

Europäers denn in ihrer ästhetisch-künstlerischen erscheinen.

Ja, man kann diesem Gusto Gräser gegenüber staunend empfinden, wie viel Wahrheit in dem "vandalischen" Verdikt enthalten ist, das der alte Tolstoi über alle Kunst und Dichtung ausgesprochen hat! Wir empfinden und begreifen wirklich und das bedeutet ein ganz eigenes Erlebnis, wie ungleich viel mehr es wert ist, ein ganzer Mensch, der wirklich den äussersten Mut zu sich selbst hat, als ein noch so grosser Dichter, Künstler, Denker zu sein! Denn ist nicht aller Entwicklung und Kultur Endziel der vollkommene und der Natur wieder geeinte Mensch? Liessen wir uns aber so recht von diesem Erlebnis durchdringen, so würden wir sicherlich immerhin auch noch zu einer organischen, lebendigen, notwendigen, grossen, modernen Kunst und Dichtung gelangen, die aus unserem wahrsten und lebendigsten Wesen heraufwüchse und nicht aus ästhetisch-artistischen Observanzen.

Von Gusto Gräser als

Dichter kenne ich hauptsächlich eine Form: die des kurzen,

spontanen Spruchs: Er weiss hier von keiner Kunstgemässheit.

Diese prächtigen Leitsprüche quellen als eine unmittelbare

Äusserung aus dem innersten Kern seines Wesens hervor. Er

gehört keiner "Schule" an, bekennt sich zu keinem Programm,

weiss nichts von einem Streit der Theorien, und erst recht

ganz und gar fern ist ihm aller raffinierte artistische

Snobismus und alles künstlerische Dandy- und Feinschmeckertum

von heute; ihm, dem beispiellosesten aller heutigen

Österreicher! - Er hat auch keinen Verleger. Er lässt seine

Sprüche auf schönem, starken Buntpapier in seiner schwungvoll

kräftigen Handschrift lithographieren, vereinigt sie zu

Bündeln und "Briefen" und verteilt und verkauft sie so auf

seinen Streifereien durch Deutschland, Österreich und die

Schweiz, auf denen ihn Weib und Kind begleiten; ein freier

Mensch und Wanderer, der überall und nirgends Wohnsitz und

Heimat hat und die beste und wahrste, unverliebare und dem

Menschen eigenste in sich selbst und seinem frohen, gesunden,

natureigenen Leben und Wesen, im wiedegefundenen Paradies

naturwüchsiger, in sich fester und sicherer Eigenständigkeit.

Weit abseits und glücklich losgebunden von allem, was wir mit

seinen Überfeinerungen und Raffinements heute künstlerische

oder sonstige "Kultur" nennen.

Er ist „Naturmensch“ und Vegetarier bei

oberflächlichem Hinsehn und doch weder als wie Gustav Nagel

oder ein Dieffenbach auf diese noch auf sonst eine Rubrik zu

bringen. Er ist weder ein „Anarchist“ noch ein Prophet, dieser

merkwürdige Gusto Gräser. Er will weder „Propaganda“, noch

Jünger oder Proselyten machen. Nur sein eigenes Leben und das Leben will er

leben, und seine einzige Suche geht nach Freunden und

Gleichgesinnten; hierin ist er so ganz Walt Whitman gleich. –

Ganz gewiß: Whitman und auch Nietzsches bestes Wesen würden

ihn verstehen und ihn den Ihren nennen. Aber er ist hier und

da, mit Weib und Kind: hält wohl gelegentlich einen Vortrag

und zeigt und gibt sich mit sich selbst und seiner eigenen

Gegenwart. Wahrlich: ein Wegweiser und Pionier, den wir

brauchen!

Ein deutscher Tolstoi?

Als Gusto Gräser 1912 aus Sachsen ausgewiesen wurde, setzte sich Johannes Schlaf in einem Artikel für ihn ein:

„Ich erkannte sofort, daß ich es hier mit einer Persönlichkeit von ungewöhnlichem und höchst zeitgemäßem Wert zu tun hatte! Einem geradezu Berufenen! - - Ich glaube, wir sind zu lange ungewohnt, Propheten unter uns zu sehen. Propheten sind eben anders als andere Leute. Aber sie erfüllen durchaus ihre soziale Funktion. Und wir brauchen solche Propheten, wie Gusto Gräser einer ist, nur immer dringender. - - Halb und halb haben uns ja Erscheinungen wie die eines Walt Whitman und eines Tolstoi ohnehin schon lange auf sie vorbereitet. Gusto Gräser aber geht einen bedeutsamen Schritt weiter als sie: er schreibt nicht mehr wie ein Tolstoi, sondern er bietet sich mit seinem eigenen Lebenswandel dar! Und überdies, wenn man so will: ein Tolstoi, der in ganz Europa einen so weit ausgedehnten Einfluß geübt hat, ist sicherlich hundertmal „staatsgefährlicher“ als ein Gusto Gräser! - - Europa hat sich an einen Tolstoi gewöhnt, einen Grafen, der in Muschik-Kleidung seinen eigenen Acker pflügte: man wird sich auch bei uns an einen Mann wie Gusto Gräser gewöhnen, der, aus guter Familie stammend, so lebt und sich den Menschen darbietet, wie er werden mußte!“

Zitiert von Willo Rall in Badische Neueste Nachrichten vom 14. März 1913